Содержание

Расчет отопления частного дома

Для климата средней полосы тепло в доме является насущной потребностью. Вопрос отопления в квартирах решается районными котельными, ТЭЦ или тепловыми станциями. А как же быть владельцу частного жилого помещения? Ответ один — установка отопительной техники, необходимой для комфортного проживания в доме, она же — автономная система отопления. Чтобы не получить в результате установки жизненно необходимой автономной станции груду металлолома, к проектированию и монтажу следует отнестись скрупулёзно и с большой ответственностью.

Расчет тепловых потерь

Первый этап расчета заключается в расчете тепловых потерь комнаты. Потолок, пол, количество окон, материал из которых изготовлены стены, наличие межкомнатной или входной двери — все это источники теплопотерь.

Рассмотрим на примере угловой комнаты объемом 24,3 куб. м.:

- площадь комнаты — 18 кв. м. (6 м х 3 м)

- 1 этаж

- потолок высотой 2,75 м,

- наружные стены — 2 шт. из бруса (толщина18 см), обшитые изнутри гипроком и оклеенные обоями,

- окно — 2 шт., 1,6 м х 1,1 м каждое

- пол — деревянный утепленный, снизу — подпол.

Расчеты площадей поверхностей:

- наружных стен за минусом окон: S1 = (6+3) х 2,7 — 2×1,1×1,6 = 20,78 кв. м.

- окон: S2 = 2×1,1×1,6=3,52 кв. м.

- пола: S3 = 6×3=18 кв. м.

- потолка: S4 = 6×3= 18 кв. м.

Теперь, имея все расчеты теплоотдающих площадей, оценим теплопотери каждой:

- Q1 = S1 х 62 = 20,78×62 = 1289 Вт

- Q2= S2 x 135 = 3×135 = 405 Вт

- Q3=S3 x 35 = 18×35 = 630 Вт

- Q4 = S4 x 27 = 18×27 = 486 Вт

- Q5=Q+ Q2+Q3+Q4=2810 Bт

Итого: суммарные теплопотери комнаты в самые холодные дни равны 2,81 кВт. Это число записывается со знаком минус и теперь известно сколько тепла необходимо подать в комнату для комфортной температуры в ней.

Расчет гидравлики

Переходим к наиболее сложному и важному гидравлическому расчету — гарантии эффективной и надежной работы ОС.

Единицами расчета гидравлической системы являются:

- диаметр трубопровода на участках отопительной системы;

- величины давлений сети в разных точках;

- потери давления теплоносителя;

- гидравлическая увязка всех точек системы.

Перед расчетом нужно предварительно выбрать конфигурацию системы, тип трубопровода и регулирующей/запорной арматуры. Затем определиться с видом приборов отопления и их расположением в доме. Составить чертеж индивидуальной системы отопления с указанием номеров, длины расчетных участков и тепловых нагрузок. В заключении выявить основное кольцо циркуляции, включающее поочередные отрезки трубопровода, направленные к стояку (при однотрубной системе) или к самому уделенному прибору отопления (при двухтрубной системе) и обратно к источнику тепла.

При любом режиме эксплуатации СО необходимо обеспечить бесшумность работы. В случае отсутствия неподвижных опор и компенсаторов на магистралях и стояках возникает механический шум из-за температурного удлинения. Использование медных или стальных труб способствует распространению шума по всей системе отопления.

Из-за значительной турбулизации потока, который возникает при увеличенном движении теплоносителя в трубопроводе и усиленном дросселировании потока воды регулирующим клапаном, возникает гидравлический шум. Поэтому, учитывая возможность возникновения шума, необходимо на всех этапах гидравлического расчета и конструирования — подбор насосов и теплообменников, балансовых и регулирующих клапанов, анализ температурных удлинений трубопровода — выбирать соответствующие для заданных исходных условий оптимальное оборудование и арматуру.

Изготовить отопление в частном доме возможно и самостоятельно. Возможные варианты представлены в данной статье: https://teplo.guru/sistemy/varianty-otopleniya-doma-svoimi-rukami.html

Перепады давления в СО

Гидравлический расчет включает имеющиеся перепады давления на вводе отопительной системы:

- диаметры участков СО

- регулирующие клапаны, которые устанавливаются на ветках, стояках и подводках приборов отопления;

- разделительные, перепускные и смесительные клапаны;

- балансовые клапаны и величины их гидравлической настройки.

При пуске отопительной системы балансовые клапаны настраиваются на схемные параметры настройки.

На схеме отопления обозначается расчетная тепловая нагрузка каждого из отопительных приборов, которая равна тепловой расчетной нагрузке помещения, Q4. В случае наличия более одного прибора необходимо разделить величину нагрузки между ними.

Далее необходимо определить основное циркуляционное кольцо. В однотрубной системе количество колец равно числу стояков, а в двухтрубной — количеству приборов отопления. Клапаны баланса предусматривают для каждого кольца циркуляции, поэтому количество клапанов в однотрубной системе равно числу вертикальных стояков, а в двухтрубной — количеству приборов отопления. В двухтрубной СО балансовые вентили располагают на обратной подводке прибора отопления.

Санитарные нормы и правила, касающиеся отопления в частном доме, представлены здесь: https://teplo.guru/normy/snipy-po-otopleniyu.html

Расчет циркуляционного кольца включает:

- систему с попутным движением воды. В однотрубных системах кольцо располагается в самом нагруженном стояке, в двухтрубных — в нижнем приборе отопления более нагруженного стояка; . В однотрубных системах кольцо располагается в самом нагруженном и удаленном стояке, в двухтрубных — в нижнем приборе отопления нагруженного удаленного стояка;

- горизонтальную систему, где кольцо располагается в более нагруженной ветви 1-го этажа.

Необходимо из двух направлений расчета гидравлики основного кольца циркуляции выбрать одно.

При первом направлении расчета, диаметр трубопровода и потери давления в кольце циркуляции определяются по задаваемой скорости движения воды на каждом участке основного кольца с последующим подбором насоса циркуляции. Напор насоса Pн, Па определяется в зависимости от вида отопительной системы:

- для вертикальных бифилярных и однотрубных систем: Рн = Pс. о. — Ре

- для горизонтальных бифилярных и однотрубных, двухтрубных систем:Рн = Pс. о. — 0,4Ре

- Pс.о — потери давления в основном кольце циркуляции, Па;

- Ре — естественное циркуляционное давление, которое возникает вследствие понижения температуры теплоносителя в трубах кольца и приборах отопления, Па.

В горизонтальных трубах скорость теплоносителя принимают от 0,25 м/с, для возможности удаления воздуха из них. Оптимальная расчетная движения теплоносителя в трубах из стали до 0,5 м/с, полимерных и медных — до 0,7 м/с.

После расчета основного кольца циркуляции производят расчет остальных колец путем определения известного давления в них и подбора диаметров по примерной величине удельных потерь Rср.

Применяется направление в системах с местным теплогенератором, в СО при зависимом (при недостаточном давлении на вводе тепловой системы) или независимом присоединении к тепловым СО.

Второе направление расчета заключается в подборе диаметра трубы на расчетных участках и определении потерь давления в кольце циркуляции. Рассчитывается по изначально заданной величине циркуляционного давления. Диаметры участков трубопровода подбирают по примерной величине удельных потерь давления Rср. Этот принцип применяется в расчетах отопительных систем с зависимым присоединением к тепловым сетям, с естественной циркуляцией.

Для исходного параметра расчета нужно определить величину имеющегося циркуляционного перепада давления PP, где PP в системе с естественной циркуляцией равно Pe, а в насосных системах — от вида отопительной системы:

- в вертикальных однотрубных и бифилярных системах: PР = Рн + Ре

- в горизонтальных однотрубных, двухтрубных и бифилярных системах: PР = Рн + 0,4.Ре

Расчет трубопроводов СО

Следующей задачей расчета гидравлики является определение диаметра трубопровода. Расчет производится с учетом циркуляционного давления, установленном для данной СО, и тепловой нагрузки. Следует отметить, что в двухтрубных СО с водяным теплоносителем главное циркуляционное кольцо располагается в нижнем приборе отопления, более нагруженного и удаленного от центра стояка.

По формуле Rср = β*?рр/∑L; Па/м определяем среднее значение на 1 метр трубы удельной потери давления от трения Rср, Па/м, где:

- β — коэффициент, учитывающий часть потери давления на местные сопротивления от общей суммы расчётного циркуляционного давления (для СО с искусственной циркуляцией β=0,65);

- рр — имеющееся давление в принятой СО, Па;

- ∑L — сумма всей длины расчётного кольца циркуляции, м.

Расчет количества радиаторов при водяном отоплении

Формула расчета

В создании уютной атмосферы в доме при водяной системе отопления необходимым элементом являются радиаторы. При расчете учитываются общий объем дома, конструкция здания, материал стен, вид батарей и другие факторы.

Например: один кубометр кирпичного дома с качественными стеклопакетами потребует 0,034 кВт; из панели — 0,041 кВт; возведенные согласно всех современных требований — 0,020 кВт.

Расчет производим следующим образом:

- определяем тип помещения и выбираем вид радиаторов;

- умножаем площадь дома на указанный тепловой поток;

- делим полученное число на показатель теплового потока одного элемента (секции) радиатора и округляем результат в большую сторону.

Например: комната 6x4x2,5 м панельного дома (тепловой поток дома 0,041 кВт), объем комнаты V = 6x4x2,5 = 60 куб. м. оптимальный объем теплоэнергии Q = 60×0, 041 = 2,46 кВт3, количество секций N = 2,46 / 0,16 = 15,375 = 16 секций.

Характеристики радиаторов

Тип радиатора

| Тип радиатора | Мощность секции | Коррозийное воздействие кислорода | Ограничения по Ph | Коррозийное воздействие блуждающих токов | Давление рабочее/ испытательное | Гарантийный срок службы (лет) | |

| Чугунный | 110 | — | 6.5 — 9.0 | — | 6−9 /12−15 | 10 | |

| Алюминиевый | 175−199 | — | 7— 8 | + | 10−20 / 15−30 | 3−10 | |

| Трубчатый Стальной | 85 | + | 6.5 — 9.0 | + | 6−12 / 9−18.27 | 1 | |

| Биметаллический | 199 | + | 6.5 — 9.0 | + | 35 / 57 | 3−10 | |

Правильно проведя расчет и монтаж из высококачественных комплектующих, вы обеспечите ваш дом надежной, эффективной и долговечной индивидуальной системой отопления.

Как сделать расчет отопления частного дома – как рассчитать трубы, радиаторы, мощность котла

С инженерной точки зрения жидкостная система отопления представляется достаточно сложным комплексом, включающим устройства генерации тепла, его транспортировки и выделения в обогреваемых помещениях. Идеальным режимом работы гидравлической системы отопления считается такой, при котором теплоноситель поглощает максимум тепла от источника и передаёт его комнатной атмосфере без потерь в процессе перемещения. Конечно, такая задача видится совершенно недостижимой, однако более вдумчивый подход позволяет предсказать поведение системы в различных условиях и максимально приблизиться к эталонным показателям. Это и есть главная цель проектирования систем отопления, важнейшей частью которого по праву считается гидравлический расчёт.

Практические цели гидравлического расчёта таковы:

- Понять, с какой скоростью и в каком объёме осуществляется перемещение теплоносителя в каждом узле системы.

- Определить, какое влияние оказывает изменение режима работы каждого из устройств на весь комплекс в целом.

- Установить, какая производительность и рабочие характеристики отдельных узлов и устройств будут достаточными для выполнения отопительной системой своих функций без значительного удорожания и обеспечения необоснованно высокого запаса надёжности.

- В конечном итоге — обеспечить строго дозированное распределение тепловой энергии по различным зонам отопления и гарантировать, что это распределение будет сохраняться с высоким постоянством.

Можно сказать больше: без хотя бы базовых расчётов невозможно добиться приемлемой стабильности работы и долговечного использования оборудования. Моделирование действия гидравлической системы, по сути, является базисом, на котором строится вся дальнейшая проектная разработка.

Определение расхода и скорости движения теплоносителя

Наиболее известная методика расчёта гидравлических систем основывается на данных теплотехнического расчёта, которым определяется норма восполнения теплопотерь в каждом помещении и, соответственно, тепловая мощность радиаторов, в них установленных. На первый взгляд всё просто: мы имеем общее значение тепловой мощности и затем дозируем поступление теплоносителя к каждому нагревательному прибору. Для большего удобства предварительно строится аксонометрический эскиз гидравлической системы, который аннотируется требуемыми показателями мощности радиаторов или петель водяного тёплого пола.

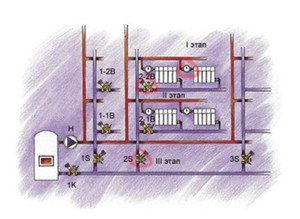

Аксонометрическая схема системы отопления

Переход от теплотехнического расчёта к гидравлическому осуществляется путём введения понятия массового потока, то есть некой массы теплоносителя, подводимого к каждому участку отопительного контура. Массовый поток есть отношение требуемой тепловой мощности к произведению удельной теплоёмкости теплоносителя на разность температур в подающем и возвратном трубопроводе. Таким образом, на эскизе отопительной системы отмечают ключевые точки, для которых указывается номинальный массовый поток. Для удобства параллельно определяется и объёмный поток с учётом плотности используемого теплоносителя.

G = Q / (c (t2 – t1))

- G — расход теплоносителя, кг/с

- Q — необходимая тепловая мощность, Вт

- c — удельная теплоёмкость теплоносителя, для воды принимаемая 4200 Дж/(кг·°С)

- ΔT = (t2 — t1) — разность температур между подачей и обраткой, °С

Логика здесь проста: чтобы доставить необходимое количество тепла к радиатору, нужно сперва определить объём или массу теплоносителя с заданной теплоёмкостью, проходящего через трубопровод за единицу времени. Для этого требуется определить скорость движения теплоносителя в контуре, которая равна отношению объёмного потока к площади сечения внутреннего прохода трубы. Если расчёт скорости ведётся относительно массового потока, в знаменатель нужно добавить значение плотности теплоносителя:

V = G / (ρ · f)

- V — скорость движения теплоносителя, м/с

- G — расход теплоносителя, кг/с

- ρ — плотность теплоносителя, для воды можно принять 1000 кг/м3

- f — площадь сечения трубы, находится по формуле π·r2, где r — внутренний диаметр трубы, делённый на два

Данные о расходе и скорости необходимы для определения условного прохода труб развязки, а также подачи и напора циркуляционных насосов. Устройства принудительной циркуляции должны создавать избыточное давление, позволяющее преодолеть гидродинамическое сопротивление труб и запорно-регулирующей арматуры. Наибольшую сложность представляет гидравлический расчёт систем с естественной (гравитационной) циркуляцией, для которых требуемое избыточное давление рассчитывается по скорости и степени объёмного расширения нагреваемого теплоносителя.

Отопительный котел

Чтобы подход к созданию отопительной системы был экономичным, нужно правильно выбрать топливо. Сегодня идеальным во всех отношениях сырьем для отопления является природный газ. Он дешевле всех остальных видов, и обслуживание системы с ним упрощается до минимума. А если все монтажные работы провести на должном уровне, то такой вариант отопления будет еще и одним из самых безопасных. Однако существует тенденция увеличения цены на газ. Ведь потребление его растет, поэтому есть мнение, что в скором времени о дешевизне этого вида топлива придется забыть.

На втором месте стоят твердотопливные котлы, работающие на угле или дровах. И если говорить о мощности выделяемого тепла, то котлы на угле работают на 10% лучше. Это значит, что они выделяют больше тепловой энергии. Однако общая проблема таких источников тепла — это необходимость в обслуживании 1–2 раза в сутки. Но если правильно подобрать размеры дров или угля, то многое можно сократить. Электричество — тоже неплохой вид топлива.

Но у него два недостатка. Первый — высокая стоимость энергии. А второй — непостоянство подачи. К сожалению, отечественные линии электропередач не гарантируют во многих регионах постоянную подачу электрического тока, да к тому же со стандартным напряжением.

Подключение котла

Но если выбирать из всех электрических отопительных приборов наилучший, то пальму первенства следует отдать современным тепловым насосам. Сегодня это самый эффективный отопительный агрегат из категории электрического отопительного оборудования. Стоят такие насосы недешево, но они очень эффективны. Правда, необходимо учитывать модель агрегата. К примеру, эффективность работы теплового насоса из группы воздух-воздух будет падать по мере снижения температуры на улице. И это следует принимать во внимание при проведении расчетов.

Расчет тепловой мощности котла

Вариант котельной

Есть очень простой способ, позволяющий провести расчет мощности котла. Причем этот вариант установлен СНиПом. Для этого нужно взять за основу соотношение — 1 киловатт тепловой энергии на 10 квадратных метров площади помещения. Это соотношение действует при высоте потолков не больше трех метров. Конечно, для точности расчета необходимо учитывать разные критерии и технические моменты, касающиеся конструкции дома. Но все это очень сложно. А если стоит вопрос о самостоятельном проведении расчетов, то воспользуйтесь вариантом, который предлагает действующий СНиП. По этому поводу углубляться в дебри математических выкладок больше не будем.

Потери напора и давления

Расчёт параметров по описанным выше соотношениям был бы достаточен для идеальных моделей. В реальной жизни и объёмный поток, и скорость теплоносителя всегда будут отличаться от расчётных в разных точках системы. Причина тому — гидродинамическое сопротивление движению теплоносителя. Оно обусловлено рядом факторов:

- Силами трения теплоносителя о стенки труб.

- Местными сопротивлениями протоку, образуемыми фитингами, кранами, фильтрами, термостатирующими клапанами и прочей арматурой.

- Наличием разветвлений присоединительного и ответвительного типов.

- Турбулентными завихрениями на поворотах, сужениях, расширениях и т. д.

Задача нахождения падения давления и скорости на разных участках системы по праву считается наиболее сложной, она лежит в области расчётов гидродинамических сред. Так, силы трения жидкости о внутренние поверхности трубы описываются логарифмической функцией, учитывающей шероховатость материала и кинематическую вязкость. С расчётами турбулентных завихрений всё ещё сложнее: малейшее изменение профиля и формы канала делает каждую отдельно взятую ситуацию уникальной. Для облегчения расчётов вводится два опорных коэффициента:

- Кvs — характеризующий пропускную способность труб, радиаторов, разделителей и прочих участков, приближенных к линейным.

- Кмс — определяющий местные сопротивления в различной арматуре.

Эти коэффициенты указываются производителями труб, клапанов, кранов, фильтров для каждого отдельно взятого изделия. Пользоваться коэффициентами достаточно легко: для определения потери напора Кмс умножают на отношение квадрата скорости движения теплоносителя к двойному значению ускорения свободного падения:

Δhмс = Кмс (V2/2g) или Δpмс = Кмс (ρV2/2)

- Δhмс — потери напора на местных сопротивлениях, м

- Δpмс — потери напора на местных сопротивлениях, Па

- Кмс — коэффициент местного сопротивления

- g — ускорение свободного падения, 9,8 м/с2

- ρ — плотность теплоносителя, для воды 1000 кг/м3

Потеря напора на линейных участках представляет собой отношение пропускной способности канала к известному коэффициенту пропускной способности, причём результат деления нужно возвести во вторую степень:

Р = (G/Kvs)2

- Р — потеря напора, бар

- G — фактический расход теплоносителя, м3/час

- Kvs — пропускная способность, м3/час

Предварительная балансировка системы

Важнейшей финальной целью гидравлического расчёта системы отопления является вычисление таких значений пропускной способности, при которых в каждую часть каждого контура отопления поступает строго дозированное количество теплоносителя с определённой температурой, чем обеспечивается нормированное выделение тепла на нагревательных приборах. Эта задача лишь на первый взгляд кажется сложной. В действительности балансировка выполняется за счёт регулировочных клапанов, ограничивающих проток. Для каждой модели клапана указывается как коэффициент Kvs для полностью открытого состояния, так и график изменения коэффициента Kv для разной степени открытия регулировочного штока. Изменяя пропускную способность клапанов, которые, как правило, устанавливаются в точках подключения нагревательных приборов, можно добиться искомого распределения теплоносителя, а значит, и количества переносимой им теплоты.

Мощность генератора тепла

Одним из основных узлов отопительной системы является котел: электрический, газовый, комбинированный – на данном этапе не имеет значения. Поскольку нам важна главная его характеристика – мощность, то есть количество энергии за единицу времени, которая будет уходить на отопление.

Мощность самого котла определяется по ниже приведённой формуле:

Wкотла = (Sпомещ*Wудел) / 10,

- Sпомещ – сумма площадей всех комнат, которые требую отопления;

- Wудел – удельная мощность с учётом климатических условий местоположения (вот для чего нужно было знать климат региона).

Что характерно, для разных климатических зон имеем следующие данные:

- северные области – 1,5 – 2 кВт/м2;

- центральная зона – 1 – 1,5 кВт/м2;

- южные регионы – 0,6 – 1 кВт/м2.

Эти цифры достаточно условны, но тем не менее дают явный численный ответ относительно влияния окружающей среды на систему отопления квартиры.

На данной карте представлены климатические зоны с разными температурными режимами. От расположения жилья относительно зоны и зависит сколько нужно тратить на обогрев метра квадратного кВатт энергии (+)

Сумма площади квартиры которую необходимо отапливать – равна общей площади квартиры и равна, то есть – 65,54-1,80-6,03=57,71 м2 (минус балкон). Удельная мощность котла для центрального региона с холодной зимой – 1,4 кВт/м2. Таким образом, в нашем примере расчётная мощность котла отопления эквивалентна 8,08 кВт.

Подбор нагревательного элемента

Котлы условно делятся на несколько групп в зависимости от типа используемого топлива:

- электрический;

- жидкотопливный;

- газовый;

- твердотопливный;

- комбинированный.

Выбор нагревателя напрямую зависит от доступности и дешевизны топливных ресурсов.

Среди всех предложенных моделей, наибольшей популярностью обладают аппараты, функционирующие на газе. Именно этот вид топлива является сравнительно выгодным и доступным. Кроме этого, оборудование подобного плана не требует особых знаний и навыков для его обслуживания, а КПД таких узлов довольно высокий, чем не могут похвастаться другие идентичные по функциональности агрегаты. Но вместе с тем газовые котлы уместны лишь в том случае, если ваш дом подключен к центрованной газовой магистрали.

Определение мощности котла

Перед тем, как рассчитать отопление, нужно определить пропускную способность нагревателя, поскольку именно от этого показателя зависит эффективность функционирования тепловой установки. Так, сверхмощный агрегат будет потреблять много топливных ресурсов, тогда как маломощный аппарат не сможет в полной мере обеспечить качественного обогрева помещения. Именно по этой причине расчёт системы отопления – это важный и ответственный процесс.

Можно не вдаваться в сложные формулы вычисления производительности котла, а попросту воспользоваться предложенной ниже таблицей. В ней указана площадь обогреваемого сооружения и мощность нагревателя, который сможет создать в нем полноценные температурные условия для проживания.

| Общая площадь жилья, нуждающегося в обогреве, м2 | Необходимая производительность нагревательного элемента, кВт |

| 60-200 | Не выше 25 |

| 200-300 | 25-35 |

| 300-600 | 35-60 |

| 600-1200 | 60-100 |

Динамические параметры теплоносителя

Переходим к следующему этапу расчетов – анализ потребления теплоносителя. В большинстве случаев система отопления квартиры отличается от иных систем – это связанно с количеством отопительных панелей и протяженностью трубопровода. Давление используется в качестве дополнительной “движущей силы” потока вертикально по системе.

В частных одно- и многоэтажных домах, старых панельных многоквартирных домах применяются системы отопления с высоким давлением, что позволяет транспортировать теплоотдающее вещество на все участки разветвлённой, многокольцевой системы отопления и поднимать воду на всю высоту (до 14-ого этажа) здания.

Напротив, обычная 2- или 3- комнатная квартира с автономным отоплением не имеет такого разнообразия колец и ветвей системы, она включает не более трех контуров.

А значит и транспортировка теплоносителя происходит с помощью естественного процесса протекания воды. Но также можно использовать циркуляционные насосы, нагрев обеспечивается газовым/электрическим котлом.

Рекомендуем применять циркуляционный насос для отопления помещений более 100 м2. Монтировать насос можно как до так и после котла, но обычно его ставят на “обратку” – меньше температура носителя, меньше завоздушенность, больше срок эксплуатации насоса

Специалисты в сфере проектирования и монтажа систем отопления определяют два основных подхода в плане расчёта объёма теплоносителя:

- По фактической емкости системы. Суммируются все без исключения объёмы полостей, где будет протекать поток горячей воды: сумма отдельных участков труб, секций радиаторов и т.д. Но это достаточно трудоёмкий вариант.

- По мощности котла. Здесь мнения специалистов разошлись очень сильно, одни говорят 10, другие 15 литров на единицу мощности котла.

С прагматичной точки зрения нужно учитывать, тот факт что наверное система отопления будет не только подавать горячую воду для комнаты, но и нагревать воду для ванной/душа, умывальника, раковины и сушилки, а может и для гидромассажа или джакузи. Этот вариант попроще.

Поэтому в данном случае рекомендуем установить 13,5 литров на единицу мощности. Умножив этот число на мощность котла (8,08 кВт) получаем расчётный объём водяной массы – 109,08 л.

Вычисляемая скорость теплоносителя в системе является именно тем параметром, который позволяет подбирать определённый диаметр трубы для системы отопления.

Она высчитывается по следующей формуле:

- W – мощность котла;

- t – температура подаваемой воды;

- to – температура воды в обратном контуре;

- k – кпд котла (0,95 для газового котла).

Подставив в формулу расчетные данные, имеем: (0.86 * 8080* 0.95)/80-60 = 6601,36/20=330кг/ч. Таким образом за один час в системе перемещается 330 л теплоносителя (воды), а ёмкость системы около 110 л.

Какие расчёты нужно произвести

Чтобы сделать расчет отопления частного дома, необходимо вычислить мощность отопительного котла, определиться с количеством и размещением радиаторов, учесть ряд факторов от погоды, до теплоизоляции и материала изготовления труб и котла.

Учитывайте, что от этого процесса будет зависеть комфортность проживания в доме, так как ваши расчеты будут непосредственно влиять на качество обогрева. Кроме того, эти расчеты – основа заложенного бюджета на монтаж и дальнейшую эксплуатацию всей системы отопления. Именно на этом этапе придется решать, сколько денег вы будете в дальнейшем тратить на отопление своего дома. Приступая к расчетам важно помнить о климатических условиях, в которых находится ваш регион и об условиях, в которых дом будет эксплуатироваться.

Система отопления – это не только печь и батареи. В нее входят:

- Отопительный котел,

- Насосная станция,

- Трубы,

- Радиаторы,

- Контрольные приборы,

- Иногда нужен расширительный бак.

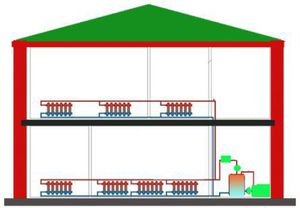

Примерно так выглядит схема отопительной системы дома

Обзор программ для гидравлических вычислений

По существу любой гидравлический расчет систем водяного отопления считается непростой инженерной задачей. Для ее решения были разработаны ряд программных комплексов, которые облегчают выполнение такой процедуры.

Можно попытаться выполнить гидравлический расчет системы обогрева в оболочке Excel, воспользовавшись уже готовыми формулами. Однако при этом возможно появление следующих проблем:

- Большая погрешность. Во многих случаях как пример гидравлического расчета системы для отопления берутся с одной или двумя трубами схемы. Найти такие же вычисления для коллекторной проблематично;

- Для правильного учета сопротивления в плане гидравлики трубопровода нужны справочные данные, которые отсутствуют в форме. Их необходимо искать и вводить дополнительно.

Беря во внимание такие факторы, специалисты рекомендуют применять программы для расчета. Большое количество из них платные, однако некоторые имеют демоверсию с небольшими возможностями.

Oventrop CO

Наиболее простая и ясная программа для гидравлического расчета теплосети. Интуитивный интерфейс и гибкая настройка смогут помочь быстро разобраться с невидимыми моментами ввода данных. Маленькие проблемы могут появиться при первой настройке комплекса. Потребуется ввести все параметры системы, начиная от самого материала труб и завершая размещением ТЕНОВ.

Вертикальная отопительная система

При разработке предварительной план-схемы вертикальной отопительной системы для нумерации стояков следует использовать арабские цифры. При этом начало нумерации следует проводить от квартиры, которая на схеме изображена в верхнем левом углу, и постепенно перемещаться по часовой стрелке. Предварительный план со строгим соблюдением масштабности позволяет определить продолжительность отдельного участка отопительной системы с точностью до 0,1 м.

Вертикальная отопительная система

При планировании отопительной системы дома особое внимание программа для расчета системы отопления должна уделить определению тепловой нагрузки участков. Для этого следует вычислить плотность теплового потока, который отдается теплоносителем. При этом изначально выясняется уровень распределения тепловой нагрузки для всех отопительных элементов, присутствующих в сети, а уже после этого определяют и тепловую нагрузку отдельных участков системы.

При отображении тепловой нагрузки участка (Qi-j) на плане ее показывают над выносной линией. А под этой чертой обозначена продолжительность данного отрезка системы.

Гидравлическая увязка

Балансировка перепадов давления в отопительной системе выполняется посредством регулирующей и запорной арматуры.

Гидравлическая увязка системы производится на основании:

- проектной нагрузки (массового расхода теплоносителя);

- данных производителей труб по динамическому сопротивлению;

- количества местных сопротивлений на рассматриваемом участке;

- технических характеристик арматуры.

Установочные характеристики – перепад давления, крепление, пропускная способность – задаются для каждого клапана. По ним определяют коэффициенты затекания теплоносителя в каждый стояк, а затем – в каждый прибор.

Потери давления прямо пропорциональны квадрату расхода теплоносителя и измеряются в кг/ч, где

S – произведение динамического удельного давления, выраженного в Па/(кг/ч), и приведенного коэффициента для местных сопротивлений участка (ξпр).

Приведенный коэффициент ξпр является суммой всех местных сопротивлений системы.

Модели радиаторов: на что обратить внимание

Комфортная температура в помещении зависит не только от того, насколько грамотно произведён расчет отопительных приборов системы отопления, но и насколько верно подобран тип батарей по материалу и конструкции.

Наиболее распространены в квартирах и домах следующие типы радиаторов:

- вакуумные;

- стальные;

- алюминиевые;

- анодированные алюминиевые

- биметаллические;

- чугунные;

- медные.

Они имеют различные эксплуатационные характеристики, которые нужно иметь в виду, когда решается задача, как рассчитать монтаж отопления.

- Вакуумные — последнее изобретение в сфере теплотехники. Позволяют сэкономить количество теплоносителя до 80 процентов. В корпус залита литиево-бромидная жидкость. Экономичные, компактные и универсальные. Отличает высокая теплоотдача, устойчивость к коррозии, возможность монтажа в системах, где применяются любые виды топлива в качестве источника тепла.

- Стальные радиаторы могут быть различными по форме и конструкции. Принципиально различаются между собой панельные и трубчатые. Панельные радиаторы последнего поколения сильно отличаются от своих предшественников, которыми в советское время пытались заменить тяжёлые чугунные батареи. У потребителей есть возможность выбора устройств с учётом количества панелей и теплообменников, с нижним или боковым подключением. Имеют свои особенности и трубчатые радиаторы. При всех плюсах стальных моделей, у них есть существенные минусы — подвержены коррозии, плохо переносят перепады давления теплоносителя, есть вероятность разрыва сварочных швов. Поэтому в домах или квартирах, где невозможно проконтролировать качество и давление теплоносителя, их ставить рискованно.

- Алюминиевые радиаторы «солидарны» со стальными в этом плане. Их лучше использовать в частных домах или в квартирах, где установлено автономное отопление, выдержаны требования к теплоносителю, нет риска в отношении гидроударов. Привлекают хорошие эксплуатационные показатели, доступная цена, лёгкость при монтаже и аккуратный внешний вид.

- Алюминиевые анодные радиаторы являются практически универсальными в плане выбора теплоносителя, так как в процессе производства секции подвергают процессу анодного оксидирования. Внутренние поверхности стенок идеально гладкие. Внешний вид ничем не отличается от алюминиевых, а вот цена гораздо выше. Поэтому желательно делать покупки в торговых точках, которые дорожат своей репутацией и могут предоставить сертификат на товар.

- Биметаллические радиаторы ещё более надёжные. Конструкция у них следующая: каналы, по которым циркулирует теплоноситель, выполнены из нержавеющей стали, а внешняя оболочка из алюминия. Таким образом сохранены все достоинства алюминиевых радиаторов и полностью исключен их главный недостаток: к качеству теплоносителя такие батареи не имеют особых требований. Кроме того, они высокой прочности и хорошо держат гидроудары.

- Чугунные по-прежнему в числе лидеров по надёжности и долговечности. Минус — тепловая инерционность, в некоторых случаях, идёт за преимущество. Например, в отопительных системах, которые работают на твёрдом топливе. Чугунные батареи медленно разогреваются, зато долго держат тепло, медленно остывают.

- Теплопроводность медных радиаторов в 5 раз выше, чем у чугунных. Они устойчивы к агрессивной среде, не боятся температуры в 150 градусов выше нуля, стойко держат перепады давления в 16 атмосфер. Теплоноситель по внутренним поверхностям скользит без задержек. Редко кому не нравится их внешний вид — они великолепно выглядят без покраски. Единственный минус — высокая цена.

Гидравлический расчет системы отопления – пример расчета

В качестве примера рассмотрим двухтрубную гравитационную систему отопления.

Исходные данные для расчета:

- расчетная тепловая нагрузка системы – Qзд. = 133 кВт;

- параметры системы – tг = 750С, tо = 600С;

- расход теплоносителя (расчетный) – Vсо = 7,6 м3/ч;

- присоединение отопительной системы к котлам производится через гидравлический разделитель горизонтального типа;

- автоматика каждого из котлов в течение всего года поддерживает постоянную температуру теплоносителя на выходе – tг = 800С;

- автоматический регулятор перепада давления устанавливается на вводе каждого распределителя;

- система отопления от распределителей смонтирована из металлопластиковых труб, а теплоснабжение распределителей производится посредством стальных труб (водогазопроводных).

Диаметры участков трубопроводов подобраны с использованием номограммы для заданной скорости теплоносителя 0,4-0,5 м/с.

На участке 1 установлен клапан dу 65. Его сопротивление согласно информации производителя составляет 800 Па.

На участке 1а установлен фильтр диаметром 65 мм и с пропускной способностью 55 м3/ч. Сопротивление этого элемента составит:

0,1 х (G/kv) х 2 = 0,1 х (7581/55) х 2 = 1900 Па.

Варианты двухтрубной отопительной системы

Сопротивление трехходового клапана dу = 40 мм и kv = 25 м3/ч составит 9200 Па.

Суммарные потери давления в системе снабжения теплом распределителей будут равняться 21514 Па или приблизительно 21,5 кПа.

Самодельная печь хорошо подойдет для обогрева дачного домика или подсобного помещения. Печка из газового баллона своими руками – смотрите инструкцию по изготовлению.

Как собрать пресс для топливных брикетов своими руками, вы узнаете в этой статье.

Аналогичным образом производится расчет остальных частей системы теплоснабжения распределителей. При расчете системы отопления от распределителя выбирается основное циркуляционное кольцо через наиболее нагруженное отопительное устройство. Гидравлический расчет производится с использованием 1-го направления.

Определение диаметра труб

Для окончательного определения диаметра и толщины отопительных труб осталось обсудить вопрос относительно потерь теплоты.

Максимальное количество тепла уходит из помещения через стены – до 40%, через окна – 15%, пол – 10%, всё остальное через потолок/крышу. Для квартиры характерны потери в основном через окна и балконные модули

Существует несколько видов потерь теплоты в отапливаемых помещениях:

- Потери давления потока в трубе. Этот параметр прямо пропорционален произведению удельной потери на трение внутри трубы (предоставляет производитель) на общую длину трубы. Но учитывая текущую задачу такие потери можно не учитывать.

- Потери напора на местных трубных сопротивлениях – издержки теплоты на фитингах и внутри оборудования. Но учитывая условия задачи, небольшое количество фитинг-изгибов и число радиаторов, такими потерями можно пренебречь.

- Теплопотери исходя из расположения квартиры. Существует ещё один тип тепловых издержек, но они больше связаны с расположением помещения относительного остального здания. Для обычной квартиры, которая находиться в средине дома и соседствует слева/справа/сверху/снизу с другими квартирами, тепловые потери через боковые стены, потолок и пол практически равны “0”.

В расчёт можно только взять потери через фасадную часть квартиры – балкон и центральное окно общей комнаты. Но это вопрос закрывается за счёт дополнения 2-3 секций к каждому из радиаторов.

Значение диаметра труб подбирают по расходу теплоносителя и скорости его циркуляции в отопительной магистрали

Анализируя выше изложенную информацию, стоит отметить что для рассчитанной скорости горячей воды в системе отопления известна табличная скорость перемещения частиц воды относительно стенки трубы в горизонтальном положении 0,3-0,7 м/с.

В помощь мастеру представляем так называемый чек-лист проведения вычислений для типичного гидравлического расчёта системы отопления:

- сбор данных и расчёт мощности котла;

- объём и скорость теплоносителя;

- потери теплоты и диаметр труб.

Сферы использования циркуляционных насосов

Главная задача циркуляционного насоса состоит в том, чтобы улучшить циркуляцию теплоносителя по элементам отопительной системы. Проблема поступления в радиаторы отопления уже остывшей воды хорошо знакома жильцам верхних этажей многоквартирных домов. Связаны подобные ситуации с тем, что теплоноситель в таких системах перемещается очень медленно и успевает остыть, пока достигнет участков отопительного контура, находящихся на значительном отдалении.

При эксплуатации в загородных домах автономных систем отопления, циркуляция воды в которых осуществляется естественным путем, тоже можно столкнуться с проблемой, когда радиаторы, установленные в самых дальних точках контура, еле нагреваются. Это также является следствием недостаточного давления теплоносителя и его медленного движения по трубопроводу. Избежать подобных ситуаций как в многоквартирных, так и в частных домах позволяет установка циркуляционного насосного оборудования. Принудительно создавая в трубопроводе требуемое давление, такие насосы обеспечивают высокую скорость движения нагретой воды даже к самым отдаленным элементам системы отопления.

Насос повышает эффективность действующего отопления и позволяет совершенствовать систему, добавляя дополнительные радиаторы или элементы автоматики

Свою эффективность системы отопления с естественной циркуляцией жидкости, переносящей тепловую энергию, проявляют в тех случаях, когда их используют для обогрева домов небольшой площади. Однако, если оснастить такие системы циркуляционным насосом, можно не только повысить эффективность их использования, но и сэкономить на отоплении, снизив количество потребляемого котлом энергоносителя.

По своему конструктивному исполнению циркуляционный насос представляет собой мотор, вал которого передает вращение ротору. На роторе устанавливается колесо с лопатками – крыльчатка. Вращаясь внутри рабочей камеры насоса, крыльчатка выталкивает поступающую в нее нагретую жидкость в нагнетательную магистраль, формируя поток теплоносителя с требуемым давлением. Современные модели циркуляционных насосов могут работать в нескольких режимах, создавая в системах отопления различное давление перемещающегося по ним теплоносителя. Такая опция позволяет быстро прогреть дом при наступлении холодов, запустив насос на максимальную мощность, а затем, когда во всем здании сформируется комфортная температура воздуха, переключить устройство на экономичный режим работы.

Устройство циркуляционного насоса для отопления

Все циркуляционные насосы, используемые для оснащения систем отопления, делятся на две большие категории: устройства с «мокрым» и «сухим» ротором. В насосах первого типа все элементы ротора постоянно находятся в среде теплоносителя, а в устройствах с «сухим» ротором только часть таких элементов контактирует с перекачиваемой средой. Большей мощностью и более высоким КПД отличаются насосы с «сухим» ротором, но они сильно шумят в процессе работы, чего не скажешь об устройствах с «мокрым» ротором, которые издают минимальное количество шума.

Что следует учитывать при планировании отопления

Подбирая наиболее подходящий тип отопительной системы, непременно следует учитывать площадь дома. Это важно, поскольку, например, однотрубная система с естественной циркуляцией прекрасно себя показывает только в домах, площадь которых не превышает 100 м2. А вот в доме, площадь которого значительно больше, она функционировать не сможет по причине довольно большой инертности.

Система отопления частного дома

Таким образом, предварительный расчет давления в системе отопления и планирование отопительной системы необходимы для того чтобы найти и спроектировать систему, использование которой в доме будет наиболее эффективным. На стадии предварительного планирования необходимо постараться учесть все особенности архитектуры строения. В частности, если здание достаточно большое и, соответственно, – площадь помещений, которые подлежат отапливанию, тоже большая, наиболее целесообразным является внедрение отопительной системы с насосом, который будет осуществлять циркуляцию теплоносителя.

При выборе места для установки циркуляционного насоса важно помнить одну особенность – при постоянном контакте с горячим теплоносителем отдельные элементы насоса значительно быстрее выходят из строя.

То есть, для более длительной работы оборудования такого типа его следует устанавливать на контур обрата, по которому уже остывший теплоноситель возвращается для повторного нагрева к котлу.

Система отопления с циркуляционным насосом

При этом есть определенные параметры, которым должен соответствовать циркуляционный насос:

- продолжительный срок эксплуатации;

- низкий уровень энергопотребления;

- высокая мощность;

- надежность;

- простота эксплуатации;

- бесшумность и отсутствие вибрации во время работы.

Расчет циркуляционного насоса

Подбор и расчет насоса заключается в том, чтобы выяснить потери давления теплоносителя, протекающего по всей сети трубопроводов. Результатом станет цифра, показывающая, какое давление следует развивать циркуляционному насосу, чтобы «продавить» воду по системе. Это давление вычисляют по формуле:

P = Rl + Z, где:

- Р – потери давления в сети трубопроводов, Па;

- R – удельное сопротивление трению, Па/м;

- l – длина трубы на одном участке, м;

- Z – потеря давления в местных сопротивлениях, Па.

Примечание. Двух – и однотрубная система отопления рассчитываются одинаково, по длине трубы во всех ветвях, а в первом случае — прямой и обратной магистрали.

Данный расчет достаточно громоздкий и сложный, в то время как значение Rl для каждого участка можно легко найти по тем же таблицам Шевелева. В примере синим кружочком отмечены значения 1000i на каждом участке, его надо только пересчитать по длине трубы. Возьмем первый участок из примера, его протяженность 5 м. Тогда сопротивление трению будет:

Rl = 26.6 / 1000 х 5 = 0.13 Бар.

Так же производим просчет всех участков попутной системы отопления, а потом результаты суммируем. Остается узнать значение Z, перепад давления в местных сопротивлениях. Для котла и радиаторов эти цифры указаны в паспорте на изделие. На все прочие сопротивления мы советуем взять 20% от общих потерь на трение Rl и все эти показатели просуммировать. Полученное значение умножаем на коэффициент запаса 1.3, это и будет необходимый напор насоса.

Следует знать, что производительность насоса – это не емкость системы отопления, а общий расход воды по всем ветвям и стоякам. Пример его расчета представлен в предыдущем разделе, только для подбора перекачивающего агрегата нужно тоже предусмотреть запас не менее 20%.

Расчёт количества секций отопительных приборов

Система отопления не будет эффективной, если не рассчитать оптимальное количество секций радиаторов. Неправильный расчёт приведёт к тому, что комнаты будут обогреваться неравномерно, котёл будет работать на пределе возможностей или, наоборот, «вхолостую» растрачивая топливо.

Некоторые владельцы домов считают: чем больше батарей, тем лучше. Однако, при этом удлиняется путь теплоносителя, который постепенно охлаждается, а значит, последние комнаты в системе рискуют остаться без тепла. Принудительная циркуляция теплоносителя, отчасти, решает эту проблему. Но нельзя упускать из виду мощность котла, который может просто «не потянуть» систему.

Чтобы рассчитать количество секций, понадобятся следующие значения:

- площадь отапливаемой комнаты (плюс смежной, где нет радиаторов);

- мощность одного радиатора (указана в технической характеристике);

принять во внимание, что на 1 кв. м. жилой площади потребуется 100 Вт мощности для средней полосы России (согласно требованиям СНиПа).

Площадь комнаты умножают на 100 и полученную сумму делят на параметры мощности устанавливаемого радиатора.

Пример для комнаты в 25 кв. метров и мощности радиатора 120 Вт: (20х100)/185=10,8=11

Эта самая простая формула, при не стандартной высоте комнат или их сложной конфигурации используются другие значения.

Как правильно рассчитать отопление в частном доме, если мощность радиатора по каким-то причинам неизвестна? По умолчанию берётся средне статическая мощность в 200 Вт. Можно брать средние значения определённых типов радиаторов. Для биметаллических эта цифра составляет — 185 Вт, для алюминиевых — 190 Вт. У чугунных значение значительно ниже — 120 Вт.

Совет: Количество секций радиаторов лучше ставить с небольшим запасом, чтобы учесть возможные непредвиденные теплопотери.

Если расчёт ведётся для угловых помещений, то полученный результат можно смело умножать на коэффициент 1,2.

Расчет расширительного бака

Чтобы произвести расчет расширительного бака для закрытой системы отопления, необходимо выяснить, насколько увеличивается объем жидкости при ее нагреве от комнатной температуры +20 ºС до рабочей, находящейся в пределах 50—80 ºС. Эта задача тоже не из простых, но ее можно решить другим способом.

Вполне корректным считается принимать объем бака в размере десятой части от всего количества воды в системе, включая радиаторы и водяную рубашку котла. Поэтому снова открываем паспорта оборудования и находим в них вместительность 1 секции батареи и котлового бака.

Далее, расчет объема теплоносителя в системе отопления выполняется по простой схеме: вычисляется площадь поперечного сечения трубы каждого диаметра и умножается на ее длину. Полученные значения суммируются, к ним прибавляются паспортные данные, а потом от результата берется десятая часть. То есть, если во всей системе 150 л воды, то вместительность расширительного бака должна составлять 15 л.

Источник https://teplo.guru/sistemy/raschet-otopleniya-chastnogo-doma.html

Источник https://dom-naveka.ru/kalkulyator/kak-rasschitat-sistemu-otopleniya.html

Источник