Содержание

Гидравлические испытания трубопроводов: проверка магистралей на работоспособность

Гидравлические испытания трубопроводов — это комплекс мероприятий, которые могут проводиться на разных этапах эксплуатации трубопроводов, но чаще всего эти испытания выполняются сразу после прокладки коммуникации, перед её запуском. Сети, которые работают под давлением, в обязательном порядке должны проверяться (в соответствии с положениями СНиП) на различные дефекты. Это нужно для того, чтобы предотвратить возникновение аварийной ситуации.

Гидравлические испытания — это проверка состояния и работоспособности магистрали при помощи давления, превышающего рабочее

Гидравлические испытания — это проверка состояния и работоспособности магистрали при помощи давления, превышающего рабочее

- 1 Для чего проводят гидравлические испытания?

- 2 Особенности гидравлических испытаний

- 3 В каких условиях необходимо проводить гидравлическую проверку трубопроводов?

- 4 Последовательность проведения работ

- 5 Подготовительные работы

- 6 Испытания на прочность и герметичность

- 7 Определение дополнительного объёма воды

- 8 Составление акта

- 9 Испытания внутреннего пожарного водопровода

- 10 Испытания систем водоснабжения

- 11 Испытания систем отопления

Для чего проводят гидравлические испытания?

Во время гидравлических испытаний определяется прочность и герметичность конструкции, также определяется её объём. Подобные проверки проходят все виды трубопроводов на разных эксплуатационных этапах.

Существует три варианта, когда гидравлические проверки выполняются в обязательном порядке, независимо от направленности коммуникации:

- в процессе производства труб в обязательном порядке проводится проверка на качество. Также соответствующие испытания проходят прочие комплектующие к трубопроводам;

- после монтажа трубопроводной конструкции также проводят соответствующие испытания, проверяя коммуникацию на работоспособность;

- испытание трубопроводов также производится во время эксплуатации в профилактических целях.

Такие испытания способны выявить определённые несоответствия труб или комплектующих к ним со стандартами качества, прописанными в законах. Проведение проверочных мероприятий является необходимым пунктом эксплуатации оборудования, работающего под давлением.

Как правило, процедура проверки включает в себя несколько важных пунктов. Для гидравлического испытания создают экстремальные условия, чтобы точно определить надёжность трубопроводной магистрали. Проверочное давление в таком случае может быть больше обычного в 1,25–1,5 раза.

Особенности гидравлических испытаний

Проверочное давление нагнетается в трубопровод медленно и плавно, чтобы не вызвать гидроудар или не создать другую аварийную ситуацию. Показатели давления, как уже было сказано выше, превышают стандартные эксплуатационные нормы.

Оборудование для испытаний комплектуется приборами, позволяющими контролировать давление в системе

Оборудование для испытаний комплектуется приборами, позволяющими контролировать давление в системе

Сила подачи жидкости фиксируется на измерительных приборах (манометрах), поэтому можно осуществлять контроль и регулировать процесс. По СНиП, подача жидкости сопровождается скоплением газа в разных точках коммуникации. Это очень важный момент, который необходимо контролировать, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

После наполнения трубопроводной конструкции водой оборудование находится под повышенным, проверочным давлением. Этот период называют временем выдержки.

Важно! Существует одно важное правило — во время выдержки оборудования необходимо исключить возможность скачков проверочного давления. Показатели проверочного давления должны быть неизменными.

По окончании выдержки производится работа по снижению давления до обычных показателей. Во время проверки запрещается находиться кому-либо в непосредственной близости от испытуемого трубопровода. Рабочий персонал располагается в безопасном месте.

Когда гидравлическое испытание проведено, производится осмотр коммуникации на наличие повреждений и оценка полученной информации в соответствии со СНиП.

В каких условиях необходимо проводить гидравлическую проверку трубопроводов?

Гидравлические испытания трубопроводов являются сложным мероприятиям, которое требует определённой подготовки. Испытания должны соответствовать строительным нормам и правилам, поэтому такие проверки производят только высококвалифицированные специалисты.

Испытания проводятся строго по принятым нормам и правилам и к процессом руководят специалисты

Испытания проводятся строго по принятым нормам и правилам и к процессом руководят специалисты

Для проведения такой проверки трубопроводной магистрали необходимо придерживаться следующих условий:

- точки пользования в стояке активизируются одновременно для испытания, однако, это положение не всегда является обязательным и определяется индивидуально в зависимости от конкретного случая;

- характеристики устройств для сушки полотенец проверяются при испытании систем горячего водоснабжения;

- температурные замеры выполняются только по крайним точкам в конструкции;

- после проведения испытательных работ необходимо полностью удалить воду из системы;

- наполнение коммуникации производится снизу вверх. Такое правило необходимо для правильного вытеснения воздуха и позволяет избежать аварийных ситуаций, связанных с переизбытком давления, а также воздушных пробок.

- начальный этап по заполнению коммуникации относится только к главному стояку, и только на следующих этапах производится наполнение стояков, ответвляющихся от главного.

- во время гидравлических испытаний температура окружающей среды не должна быть ниже, чем +5 °C.

Эти условия должны быть соблюдены независимо от типа трубопровода и рабочей среды, которую он транспортирует.

Гидравлические проверки проводят для следующего оборудования:

- внутренних пожарных водопроводов;

- систем горячего и холодного водоснабжения;

- отопительных систем.

Последовательность проведения работ

Мероприятия по гидравлической проверке выполняются в определённой последовательности. Рассмотрим основные этапы этого процесса:

- Очистка трубопроводной сети.

- Монтаж кранов, заглушек и измерительного оборудования (манометров).

- Подключение воды и гидравлического пресса.

- Наполнение коммуникации водой до нужного уровня.

- Проверка трубопроводной конструкции на наличие повреждений (деформированные места отмечаются).

- Ремонт проблемных участков.

- Выполнение повторной проверки.

- Отключение от трубопровода и удаление жидкости из системы.

- Демонтаж кранов, заглушек и манометров.

Все эти манипуляции необходимо производить в соответствии со строительными нормами и правилами, чтобы исключить халатность и аварийные ситуации.

Подготовительные работы

Перед проведением гидравлических испытаний обязательно нужно выполнить ряд подготовительных этапов. Рассмотрим последовательность проведения подготовительных работ:

- Трубопровод разделяют на условные части.

- Производится поверхностный визуальный осмотр коммуникации.

- Выполняется проверка технической документации.

- На конструкцию фиксируют в (местах условных делений) вентили, а также необходимые заглушки.

- К прессовочным аппаратам и наполнителям присоединяется временная коммуникация.

- Испытуемый участок отключают от магистрали и оборудуют необходимой запорной арматурой (заглушками).

- Далее испытуемый сегмент трубопровода отключают от оборудования.

Важно! Категорически запрещается оборудование испытуемого участка коммуникации запорной арматурой того же трубопровода.

Для проверки показателей прочности трубопроводной конструкции её подключают к различной гидравлической аппаратуре (компрессорам, насосным станциям и т. д.), которая способна создавать необходимое давление в трубопроводе на расстоянии двух вентилей.

Испытания на прочность и герметичность

Предварительную проверку коммуникации на прочность и показатели герметичности проводят в такой последовательности:

Проверка прочности. Для этого в трубопроводе создают проверочное, усиленное давление и выдерживают его около 10 минут. Как уже было сказано выше, во время выдержки нельзя допускать, чтобы давление понижалось. Как правило, проверка нарушается, если давление понижается более чем на 0,1 МПа. По истечению времени проверочное давление понижают до стандартных показателей и поддерживают их с помощью непрерывной подкачки жидкости. После этого выполняется осмотр конструкции, который направлен на выявление повреждений. Если дефекты не обнаружены — выполняется второе испытание на прочность. При обнаружении деформаций в трубопроводной конструкции — их устраняют и проводят повторное испытание. Отдельные части трубопроводной коммуникации проверяются в разное время. Продолжительность гидравлической проверки не может быть меньше, чем 10 минут.

Проверка на герметичность. После того, как коммуникация прошла испытания на прочность, производится проверка на герметичность трубопровода. Герметичность проверяется так:

- Производится фиксация времени начала проверки.

- В измерительном бачке определяется начальный уровень жидкости.

- Когда первые два пункта выполнены, начинается наблюдение за уменьшением показателя давления в конструкции.

При гидравлических испытаниях трубопроводов необходимо чётко следовать этой последовательности.

Определение дополнительного объёма воды

После выполнения проверки на герметичность, как правило, следует расчёт дополнительного объёма жидкости в системе. Этот процесс проходит в такой последовательности:

- Уровень давления в конструкции снова увеличивают за счёт подкачки жидкости из измерительного бачка. Показатель давления должен быть таким же, как и при гидравлической проверке, то есть превышать стандартные показатели в 1,25–1,5 раза.

- Время, когда закончилась проверка на герметичность, необходимо запомнить.

- На третьем этапе производится замер конечного уровня воды в измерительном бачке.

- Далее определяется временной отрезок, который заняла проверка коммуникации (в минутах).

- Расчет объёма жидкости, подкачанной из измерительного бачка (для 1 случая).

- Высчитывание разницу между подкачанной и удалённой из трубопровода жидкости (для 2 случая).

- Вычисление фактической траты дополнительно закачанной жидкости по формуле: qn=Q/(Tk-Tn).

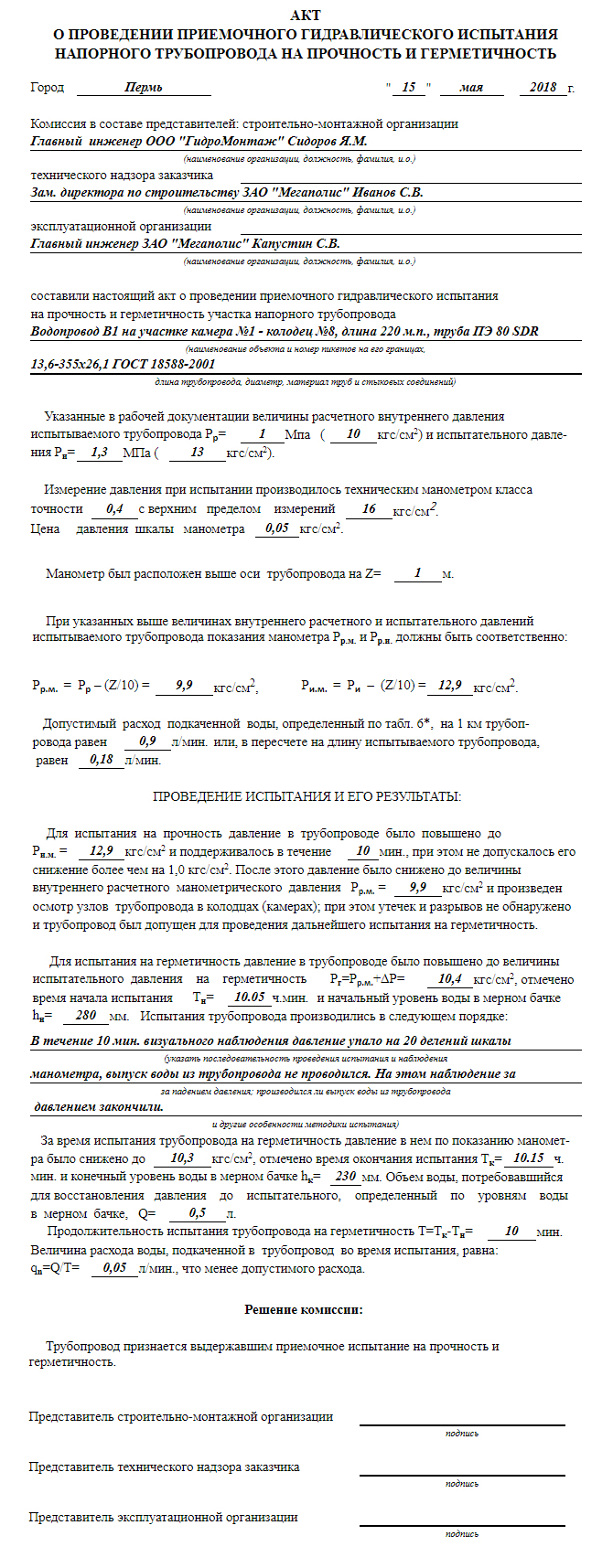

Составление акта

После проведения гидравлических испытаний необходимо составить акт, указывающий, что проверки проходили с учётом строительных норм и правил, а также содержащий отчёт о том, что трубопроводная конструкция выдержала их. Этот документ составляется инспектором.

По результатам испытаний составляется акт, который подтверждает исправность трубопровода и безопасность его эксплуатации

По результатам испытаний составляется акт, который подтверждает исправность трубопровода и безопасность его эксплуатации

Акт, в обязательном порядке, должен включать в себя следующие позиции:

- название трубопровода;

- наименование компании, которая осуществляет технадзор;

- необходимые данные, повествующие о показателях проверочного давления и длительности испытаний;

- данные об уменьшении давления;

- описание дефектов, выявленных при проверке или же запись об их отсутствии.

- дату испытаний;

- заключение комиссии.

Гидравлические проверки могут проводиться двумя способами:

- Манометрический. Проверка проходит с использованием специальных измерительных приборов. Они фиксируют показатели давления во время всех испытательных манипуляций.

Манометрический способ проверки трубопровода позволяет инспектору произвести необходимые расчёты и вымерять давление в конструкции во время тестирования.

- Гидростатический. Проверка таким методом показывает, как именно поведёт себя коммуникация в нестандартных эксплуатационных условиях (при повышенном давлении и т. п.). Такой способ является наиболее популярным.

Испытания внутреннего пожарного водопровода

Готовые и уже эксплуатируемые пожарные водопроводы проверяются посредством создания проверочного давления. Условия для проведения испытания пожарного водопровода, соответствуют гидравлическим условиям.

Испытания противопожарного водопровода также проводятся под высоким давлением

Испытания противопожарного водопровода также проводятся под высоким давлением

Важно! Гидравлические проверки готового пожарного трубопровода нужно проводить не менее 2 раз в год.

Такие испытания производятся и в уже эксплуатируемых зданиях, поэтому для проверки противопожарной коммуникации используют пониженный показатель давления. Кроме этого, испытательная процедура включает в себя замеры на специальном кране, который называют диктующим.

Также проводятся проверки, которые определяют водоотдачу в противопожарной системе, они необходимы для самых удалённых от источника воды пожарных кранов. В обязательном порядке выполняется проверка, которая направлена на выявление возможных протечек в противопожарной системе. Все полученные данные заносятся сначала в испытательный журнал, а затем — в акт. После этого они сравниваются с прописанными в СНиП нормативами.

Испытания систем водоснабжения

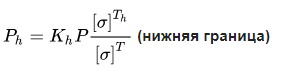

Проверка систем водоснабжения тоже производится в соответствии со строительными нормами и правилами. Гидравлические испытания проводят: после прокладки коммуникации, перед засыпкой канала, после засыпки канала (до монтажа соответствующих комплектующих). Проверка трубопроводных коммуникаций, которые относятся к напорным, проводится в соответствии со СНиП В III–3–81.

Трубы, выполненные из чугунного материала или асбоцемента, проверяются в случае, если длина трубопровода не превышает 1 километра (за 1 испытание). Полиэтиленовые (ПЭ) трубопроводы испытываются отрезками по 500 метров. Трубопроводы из любых других материалов проверяются отрезками, которые имеют длину до 1 километра.

Время выдержки зависит от материала, из которого изготовлены трубы испытуемой магистрали

Время выдержки зависит от материала, из которого изготовлены трубы испытуемой магистрали

А также стоит отметить, что время выдержки для металлических и асбоцементных труб составляет не менее 10 мин, а для ПЭ труб — не меньше 30 мин.

Испытания систем отопления

Гидравлические испытания отопительных коммуникаций производятся непосредственно после их установки. Наполнение коммуникации водой выполняется снизу вверх. Это способствует спокойному выводу воздуха из системы. Важно знать, что наполнение системы водой не должно происходить слишком быстро, иначе могут возникнуть воздушные пробки.

Проверки отопительных коммуникаций выполняются с учётом СНиП и предполагают задействование следующих показателей давления:

- стандартное, рабочее давление, составляющее 100 кПа;

- проверочное давление со значением 300 кПа.

Важным моментом считается то, что испытание трубопроводов теплосетей должно производиться при отстыкованном котле. Также необходимо заранее отсоединить расширительный бак. Проверочные мероприятия, направленные на выявление и устранение дефектов в системах отопления, не проводятся в зимний период. Если теплосеть нормально функционировала в течение 3 месяцев — ее эксплуатация может производиться без гидравлических проверок. Проверка закрытого отопительного трубопровода выполняется до засыпки траншеи, а также до монтажа теплоизоляционного материала.

Обратите внимание! Измерительная аппаратура должна в обязательном порядке подвергаться проверке перед началом гидравлических испытаний.

Согласно со строительными нормами и правилами, после проведения всех этапов испытаний, теплосеть промывают и устанавливают в её нижней точке специальный соединительный элемент — муфту (с сечением от 60 до 80 мм). Через эту муфту производится удаление жидкости из системы. Промывка отопительной коммуникации выполняется несколько раз холодной водой.

Как проверить герметичность труб? Проведение опрессовки трубопроводов

Гидравлическое испытание трубопроводов водоснабжения: виды, требования СНиП

Гидравлические испытания трубопроводов водоснабжения.

Гидравлические испытания трубопроводов водоснабжения.

По окончании проведения монтажных работ сетей, работающих под высоким давлением, применяют гидравлические испытания трубопроводов водоснабжения. Во время проверки необходим насос, чтобы нагнетать давление.

Процедура позволяет выявить дефекты на начальном этапе. По окончании проверки составляют акт о проведенных работах, на его основании решается вопрос о запуске системы водоснабжения.

Общие сведения

Цель проверки путем гидравлического испытания, порядок действий.

С помощью гидравлического испытания выявляют неполадки по нескольким показателям:

1.метод обнаружения участков с дефектами.

Внимание! Обнаруженные дефекты должны быть устранены сразу же, тестирование системы проводят столько раз пока, работа трубопровода не окажется положительной.

Этапы проверки трубопроводов:

На предварительном этапе проверки в трубопровод нагнетают жидкость, которая находится под давлением, превышающим обычное в 1.5 раза.

В течение испытательного срока ко всем деталям снаружи либо внутри системы должен быть свободный доступ. Работы ведутся до начала монтажа сантехники.

Внимание! Испытания водопроводов проводят до начала отделочных работ в помещении, за результат тестирования трубопровода несут ответственность специалисты.

Трубопровод, проложенный под землей, полностью засыпают перед тем, как провести окончательные испытания. Все монтажные работы должны быть полностью закончены.

Но сантехнику еще не устанавливают. Процедуру проводят под давлением, превышающим рабочее в 1.3 раза.

Метод испытания включает такие правила:

1.трубопроводы водоснабжения подвергаются испытаниям через двадцать четыре часа после окончания монтажных работ. Температура снаружи должна быть положительной.

2.трубопровод заливают водой до верхней отметки стояка. Предварительно трубы проходят осмотр на качество поверхности изделий. Если обнаруживают явные дефекты, их устраняют. Система проходит испытание положительно, если через двадцать минут работы трубопровода не появляются протечки, а вода остается на прежнем уровне.

Подробности

Оптимальные условия для проверки

Гидравлические испытания являются сложным и ответственным мероприятием. Качество процедуры проверки влечет прочность и надежность работы всей конструкции. Всю работу должны проводить профессионалы.

Требования, предъявляемые к процедуре по любой методике:

1.чтобы проверить эффективность работы, во время испытания включают сразу все точки стояка. Необходимость проведения данного этапа определяют в каждом случае индивидуально.

2.качество работы полотенцесушителей проверяют при тестировании горячего водоснабжения.

3.температура измеряется на концах трубопровода, воду заливают изначально определенной температуры.

4.жидкость из трубопровода сливается целиком, как завершится проверка.

5.трубопровод наполняют водой от снизу — вверх, при этом воздух из системы вытесняется постепенно, не образуя пробок.

6.проверка предварительного этапа касается только магистрали. Следующий этап затрагивает внутренние сети, отдельные трубы стояков.

7.проверку проводят, если температура снаружи трубопровода достигает +5 градусов.

Как проходит предварительная проверка.

Согласно СНиП испытания предварительного этапа проводят в следующем порядке:

1.трубопровод, наполненный водой, оставляют на пару часов.

1.трубопровод, наполненный водой, оставляют на пару часов.

2.затем повышают давление на пару часов. Нагнетание давления выполняют медленно, в это время можно обнаружить некоторые протечки.

3.уменьшают напор, доходя до расчетного уровня. Исследуют состояние сети.

4.напор в трубах сохраняется минимум тридцать минут, чтобы деформированная труба смогла стабилизироваться.

5.перекрывают краны с подачей воды, сливают жидкость с помощью опрессовочного насоса.

6.выявляют неполадки серьезного уровня, прочность, также плотность всех деталей.

Внимание! Следует заранее изучить оптимальное давление для сети по СНиП. Зная параметры, легче применять методику, сверяя показания с цифрами на приборах.

Особенности окончательного этапа проверки

Этап окончательной проверки проходит, когда все сантехнические приборы для горячей воды смонтированы.

1.нагнетают давление до рабочего, поднимают до минимальной отметки при необходимости, если уровень понизился до 0.02 мпа.

2.в течение десяти минут увеличивают давление до уровня, требуемого проверкой. Система работает под таким давление два часа.

Как промыть систему водоснабжения

Процедуру промывки проводят перед установкой водоразборной арматуры. Трубопровод заполняют водой до максимального уровня и выполняют следующие шаги:

1.закрывают кран, соединяющий горячий водопровод и наружные сети.

2.шланги, ведущие в канализацию, соединяют со спускным краном, который отвечает за очищение стояков.

Промывка не дает гарантию на полное удаление мусора. Специалисты ведут работы по разработке устройств, которые повысят результативность мероприятия.

Аппараты для очистки создают смесь горячей воды с воздухом, которой заполняют трубопровод импульсивно. Регулировать силу напора воды можно контролируя промежутки ее подачи. Смесь, проходя через аппарат, выводится в канализацию.

Разновидности устройств для проведения испытаний

Внимание! Главной деталью нагнетательного устройства является насос, который имеет различное строение.

Без насоса невозможно проводить испытания системы водоснабжения.

Разновидности моделей:

2.пластинчато — -роторное устройство.

Для проверки системы отопления и водоснабжения в частном доме используют опрессовщик ручного типа. Устройство способно наполнять трубы тремя литрами воды за минуту.

В многоэтажном доме проверку проводят с помощью устройства с приводом ДВС либо электрического оборудования.

С большими нагрузками справляются насосы двухступенчатого типа, метод работы в основе устройства такой же, что и в более простых моделях.

Контроль за процессом.

Внимание! Подробные требования и методика для проведения испытаний внутренней и наружной сети указаны в СНиП.

СНиП 3.05.04 – 85 содержит сведения о регулировании давления во время испытания.

Давление для испытаний изменяется в зависимости:

1.от разницы между высотой расположения деталей.

2.от толщины стенок элементов.

3.от типа материала труб.

Согласно правилам СНиП, давление должно быть не более десяти миллиампер. Давление вычисляют для каждого типа магистрали отдельно.

Особенности заполнения акта о проведенных испытаниях.

Акт на гидравлические испытания должен содержать следующие сведения:

1.если обнаружены, то следует указать сведения о неполадках герметичности, нарушение плотности в соединениях сварного либо резьбового типа.

Признаки протечек в виде капелек жидкости на трубах либо арматуре.

Признаки протечек в виде капелек жидкости на трубах либо арматуре.

2.излагают результаты проверок.

3.указаывают методы, чтобы устранить дефекты.

4.адрес и дату проведения тестирования. Под актом указывают фамилии, ответственных за испытания.

5.сведения о проекте, по которому оборудовали контур.

6.способ, по которому проводили опрессовку.

Оптимальное давление во время опрессовки

Давление во время испытаний зависит от рабочего показателя система в обычном режиме. На рабочее давление влияет материал, из которого изготовлен трубопровод.

Также на него влияют радиаторы с помощью которых проводили монтаж системы.

Согласно Гост для проверки новых систем давление повышают в два раза больше рабочего показателя. Для старых систем давление можно превышать максимум до 50 процентов.

Максимальный показатель давления может выдержать любой вид трубопровода с радиатором.

Данные знания учитывают при выборе среднего рабочего показателя, также уровня давления во время опрессовки.

На подготовительном этапе давление достигает минимум десяти атмосфер.

Внимание! Такое давление можно обеспечить с помощью насоса электрического типа. Опрессовку считают действительной, когда в течение получаса давление не опускается больше 0.1 атмосферы.

Испытания трубопровода в частном доме

В частном доме водопровод система, как правило, закрытого типа. Максимальное рабочее давление по Гост равно двум атмосферам.

Для испытаний используют электрический либо ручной насос, чтобы поднять давление к четырем атмосферам. Возможно соединение с отопительной сетью.

Конструкция заполняется жидкостью снизу – вверх через сливной кран. Затем вода сталкивается с воздухом, который выталкивает ее. Лишний воздух удаляется сквозь специальные клапаны сверху трубопровода. Радиаторы работают по такой же схеме.

Вода, поступающая в трубы во время испытаний, должна быть нагрета не выше 45 градусам.

Если хозяин дома прокладывает трубопровод своими руками, то опрессовка системы обязательна. Требования к проведению проверки предъявляются те же, что и для многоквартирного дома.

Внимание! Вода во время испытания должна иметь низкий уровень жесткости, равную примерно тем же значениям, что и во время работы системы.

Разрешено использовать для испытания талую либо дождевую воду при условии, что ее полностью сливают из системы в конце проверки.

Дополнительные сведения о проведении проверки.

В акте следует указать марку манометра, показатели давления перед проверкой, высоту расположения устройства в отношении оси трубы.

Внимание! Перед эксплуатацией трубы дезинфицируют с помощью добавления в воду тридцати грамм хлора активного.

Далее промывают трубопровод. Водой из трубопровода разрешается пользоваться при положительном результате бактериологического анализа. Жидкость внутри системы должна поменяться десять раз, тогда процесс промывки считают законченным.

В течение последующих дней длится тестовое пользование трубопроводом после окончания гидравлических испытаний.

Опрессовка газопровода: как проводятся контрольные испытания на герметичность

Один из самых важных этапов в организации газификации частного дома – опрессовка газопровода, позволяющая убедиться, что система сделана правильно еще до ее подключения к основной газовой магистрали.

Контрольные испытания проводят представители газовой службы. Однако собственнику дома не помешает знать порядок и правила проведения работ, согласны? Информация поможет лучше понять особенности конструкции газопровода, своевременно выявить слабые места и возможные сбои в работе магистрали.

В статье подробно описан порядок проведения технической проверки, требования к документальному оформлению подключения газопровода и нюансы опрессовки частной газовой сети.

Выполнение технической проверки

Контрольная опрессовка газовых сетей выполняется не только перед запуском новой ветки, но также и после ее ремонта. Плановую опрессовку выполняют перед тем, как ввести газопровод в эксплуатацию.

Эту же процедуру повторяют при плановых проверках состояния системы. В ходе ее проведения можно обнаружить дефекты, которые уже имелись в трубах и огрехи, допущенные при выполнении сварочных работ. Только после полного устранения всех недостатков допускается использование газовой системы.

Перед началом процедуры рекомендуется выполнить техническую проверку состояния газопровода. Существуют инструкции и приборы, позволяющие провести такое обследование с помощью технических средств.

Проверка осуществляется бригадой, два оператора исследуют и оценивают состояние изоляционного покрытия, еще один специалист фиксирует места возможного нарушения герметичности.

При этом необходимо обследовать не только трубы и арматуру, но также колодцы и газовые трубки, убедиться в отсутствии загазованности. Если выявлена хотя бы малейшая утечка, состояние конструкции объявляют аварийным и немедленно приступают к устранению проблемы.

Операторы, которые проводят обследование труб магистрали, должны соблюдать определенные правила безопасности:

- проверяющим следует надевать специальные жилеты, особенно при работе рядом с автомагистралями;

- плановые проверки рядом с дорогами осуществляют в периоды, когда интенсивность движения минимальная;

- если обнаружено разрушение изоляционного слоя, поврежденное место следует сразу же осмотреть, обратив внимание не только на состояние изоляции, но и на целостность газовой трубы.

Для подробного обследования может понадобиться рытье шурфа. В некоторых местах из-за наличия инфраструктуры использование исследовательской техники может быть затруднено. В такой ситуации создание шурфа понадобится обязательно, чтобы убедиться в целостности изоляционного покрытия или для выявления мест его разрушения.

Еще один способ исследования состояния газопровода – бурение скважины. В такое отверстие вводят приборы, которые анализируют состояние воздуха и позволяют выявить возможную утечку газа.

Во время проведения такого рода процедур следует помнить, что использование открытого огня ближе, чем на расстоянии в три метра от заполненных газом коммуникаций, недопустимо.

Подготовительные работы и мероприятия

Опрессовка участка газовой сети считается наиболее технологичным методом выявления недостатков конструкции. Перед началом этой процедуры необходимо выполнить подготовительные мероприятия. Это требуется в соответствии с требованиями техники безопасности.

Сначала следует подробно изучить техническую документацию, относящуюся к обследуемому объекту.

На основании этой информации определяется место расположения таких элементов, как:

- заглушка;

- набор контрольно-измерительных приборов;

- набор специальных датчиков;

- компрессор.

С сотрудниками, выполняющими работы по опрессовке, проводится обсуждение регламента предстоящих процедур, а также инструктаж по соблюдению необходимых правил безопасности. Проведение всех контрольных мероприятий перед пуском новой газопроводной системы в эксплуатацию осуществляется сотрудниками местного газового хозяйства.

Основанием для выполнения опрессовки перед пуском нового газопровода является соответствующее заявление владельца частного дома или иного газифицируемого объекта. Все остальные работы по подключению к газовой магистрали также выполняются работниками газовой службы.

Опрессовочные работы следует проводить в присутствии сотрудников газового хозяйства, а также представителей предприятий, выполнявших монтажные работы по обустройству наружной и внутренней газовой сети.

У специалистов при этом должен быть исполнительный чертеж конструкции. Все мероприятия выполняются в соответствии с инструкцией по эксплуатации газопровода. Перед опрессовкой необходимо продуть газопровод воздухом, чтобы очистить его от возможных загрязнений.

Разрешение на пуск новой газовой сети может быть получено только после успешной опрессовки. Всей процедурой должен руководить только один человек, на которого возлагается ответственность за безопасное проведение работ. Этот специалист должен обладать соответствующей квалификацией.

За установку и снятие газовых заглушек ответственность обычно несёт мастер газового участка, а выполняют эти операции сотрудники с соответствующим допуском и квалификацией не ниже четвёртого разряда.

Ответственный за проведение опрессовочных работ специалист сначала выполняет сверку предоставленных исполнительных чертежей и фактическое расположение элементов сети, всех устройств и газовых труб. Данные должны совпадать.

Затем выполняется контрольный осмотр газового оборудования, проверяется, насколько корректно работают измерительные устройства.

После этого следует убедиться в том, что защитные устройства работают нормально, сигнализация правильно подключена, блокировка системы выполняется в соответствии с настройками. Также проверяется состояние и функционирование ПЗК котла, горелок и т.п.

Все операции по контрольной опрессовке газопровода должны быть оформлены путем выдачи допуска-наряда, который оформляется дополнительно. Такой документ может быть выдан только квалифицированным специалистам.

Контроль герметичности газопровода

Только после получения удовлетворительного результата по описанным выше процедурам можно приступать к выполнению опрессовочных работ. Для этого систему подключают к специальному компрессору и заполняют трубы воздухом под давлением. Затем конструкция обследуется на предмет выявления недостатков.

Если недостатки выявлены, их устраняют, если же система полностью герметична, её подключают к общей газовой магистрали. В процессе подготовки придётся снимать и устанавливать специальные заглушки, поворотные элементы могут быть заменены резьбовыми соединениями.

В целом порядок проведения опрессовочных работ должен состоять из следующих операций:

- Для отключения от магистрали участка, который будет подвергнут процедуре, нужно перекрыть вентиль высокого давления и кран сети низкого давления.

- После этого вставляются заглушки.

- При разрыве фланца используются шунтирующие перемычки.

- Для стравливания имеющегося внутри системы газа необходимо использовать специальный рукав из прорезиненной ткани или выполнить эту операцию через свечу, которая обычно установлена на конденсатосборнике.

- Газ сжигается, а если нет возможности сделать это безопасно, перемещается для безопасного хранения.

- Теперь нужно установить переходники для присоединения манометров и компрессора.

- Для опрессовки систем повышенной протяженности рекомендуется дополнительно использовать ручные насосы.

Обычно выполнение контрольной опрессовки производят под рабочим давлением 0,2 мПа. Рекомендуемый предел давления при этом составляет 10 даПа/ч. На некоторых производствах для опрессовки внутреннего газопровода рекомендуется использовать давление 0,1 мПа, а допустимый уровень падения показателя составляет 60 даПа/ч или менее.

На объектах непроизводственного назначения, в том числе и при обустройстве газопроводов в жилых помещениях, контрольную опрессовку выполняют под давлением 500 даПа/ч. Допустимое снижение давления в этих случаях составляет 20 даПа за пять минут. Резервуары, предназначенные для хранения сжиженного газа, опрессовывают при 0,3 МПа/ч.

Если давление внутри системы остается стабильным в течение контрольного времени, то результат опрессовки считается положительным. Если такая ситуация достигнута, то специалисты снимают шланги, соединяющие систему с воздуховодом.

При этом необходимо проконтролировать состояние запорных коммуникаций, установленных на участке между воздуховодом и газопровода. После этого устанавливают заглушки на штуцерах.

Если же во время опрессовки достичь стабильных показателей давления в системе не удалось, результат процедуры считают отрицательным. В этом случае выполняют техническое обследование системы, чтобы выявить недостатки и устранить их. После этого процедуру повторяют, чтобы убедиться в качестве проведённых работ.

Только после того, как в системе установится стабильное давление, опрессовку можно считать завершенной. Если проверка состояния системы оказалась неудовлетворительной, разрешение на подключение к магистрали не будет выдано.

Причиной для отказа во вводе газопровода в эксплуатацию могут стать и нарушения, допущенные в ходе проведения опрессовки.

После того, как опрессовка завершена, давление внутри конструкции снижают до уровня атмосферного. Затем устанавливают необходимую арматуру и оборудование, после чего нужно еще 10 минут продержать систему под рабочим давлением. Для проверки герметичности в местах разъемных соединений на этом этапе используют мыльную эмульсию.

Для устранения выявленных дефектов, в соответствии с правилами, нужно сначала снизить давление в системе до атмосферного. Если после неудачной опрессовки были выполнены сварочные работы, следует проверить их качество физическими методами.

Процедуру регистрируют в журнале с оперативной документацией. По окончании проверки и опрессовки итоги работ отражаются в акте приема. Этот документ следует хранить вместе с другой технической документацией, относящейся к газопроводу. Кроме того, результаты опрессовки заносятся в строительный паспорт.

Пример опрессовки частного газопровода

В рабочей документации указан диаметр и особенности конструкции газопровода, в соответствии с которой подбираются фитинги необходимые для врезки контрольного оборудования. Расположенную под землей часть трубы обрезают таким образом, чтобы оставался некоторый запас.

После этого к трубе подключают компрессор и сначала продувают газопровод. Мощный поток воздуха выдувает из системы частички мусора, остатки воды и другое постороннее содержимое.

После этого нужно установить на концах газовой системы заглушки. На одном конце трубы, где имеется цокольный ввод, следует поставить специальный переходник, который позволяет присоединять к пластиковой конструкции металлическое оборудование.

Здесь устанавливается манометр и кран. После того, как все необходимые устройства смонтированы, в систему подается воздух таким образом, чтобы внутри давление достигло нужного предела. Теперь нужно выдержать контрольное время, чтобы удостовериться, что давление остается стабильным. Показания манометра фиксируются.

Это самый простой вариант процедуры проверки частного газопровода на герметичность. Для выполнения подобных операций на коммуникациях высокого и среднего давления требуется использовать специальное высокоточное оборудование, и приглашать специалистов с соответствующей квалификацией.

Несколько значимых моментов

Давление воздуха в газовой системе должно сохраняться постоянным до момента подключения системы к магистральном газопроводу. Для опрессовки обычно используется воздух, но провести процедуру можно также с помощью инертного газа.

Если выполняется подключение газопровода на предприятии, процедура должна быть оформлена соответствующими документами, такими как акт приемки, приказ о назначении ответственного за процедуру лица, инструкция по эксплуатации сети и оборудования, инструкция по технике безопасности и т.п.

Газопровод, который подвергается опрессовке, в отдельных случаях считается целесообразным разбить на несколько участков, которые проверяют по отдельности. Для этого устанавливают специальные заглушки. Можно для этих же целей использовать линейную арматуру в сочетании с запорными устройствами.

При этом необходимо соотнести тип выбранной арматуры и перепад давления, который для нее допустим. Если этот показатель оказался ниже, чем необходимо для испытаний, следует использовать заглушки.

Сеть в зданиях жилого фонда, а также в административных помещениях, котельных, бытовках и на других подобных объектах проверяется по всей протяженности: от запорного устройства на входе сети здание до места подключения к оборудованию, для работы которого используется газ.

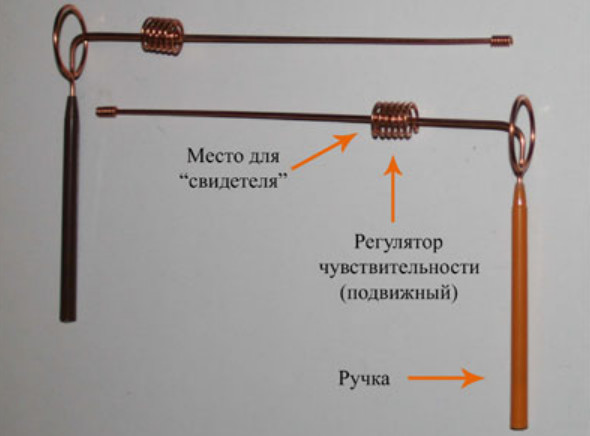

Для выполнения работ по испытанию на герметичность газопроводов оптимальной считается точность манометров 0,15, хотя допускается использование устройств с точностью 0,4-0,6. Если испытание нужно проводить при давлении менее 0,01 МПа, рекомендуется использовать жидкостные устройства V-образного типа.

Часть газопровода, расположенную под землей, следует опрессовывать после того, как конструкции уложены в траншею и заспаны. Если полная засыпка считается по каким-то причинам нецелесообразной, то следует укрыть трубы слоем грунта не менее 20 см. Сварные соединения стальных коммуникаций следует тщательно заизолировать.

Перед началом опрессовки нужно подождать, пока воздух, находящийся внутри конструкции под испытательным давлением, приобретет такую же температуру, что и окружающий грунт.

Если необходимо проверить герметичность сети, проложенной в футлярах через преграды различного происхождения, то это нужно сделать трижды: непосредственно после сварки коммуникаций, после его укладки в футляр и полной засыпки грунтом, а также после того, как этот отрезок будет подключен к общей газопроводной системе.

Иногда от последнего этапа можно отказаться, если нет возражений со стороны эксплуатационного предприятия. Если же переход был выполнен с помощью наклонно-направленного бурения, или если сварные швы под переходом отсутствуют, можно проводить опрессовку этого участка уже после подключения к основному газопроводу.

Таким же образом выполняют опрессовку, если для сварки полиэтиленовых труб на участке перехода использовалось высокоточное автоматическое оборудование или система закладных нагревателей.

Дополнительные требования, особенности, способы и порядок врезки в газопровод описаны в статьях:

Выводы и полезное видео по теме

Подробная информация по проведению процедуры этого типа представлена здесь:

Опрессовка – необходимое мероприятие перед запуском газопроводной системы, а также после ее ремонта. Она должна быть выполнена в соответствии с инструкциями и требованиями, чтобы обеспечить достаточный уровень безопасности и надежности газопровода.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по теме опрессовки газопровода? Пожалуйста, оставляйте комментарии к публикации и участвуйте в обсуждениях. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Гидравлические испытания трубопроводов: проверка магистралей на работоспособность

Гидравлические испытания трубопроводов — это комплекс мероприятий, которые могут проводиться на разных этапах эксплуатации трубопроводов, но чаще всего эти испытания выполняются сразу после прокладки коммуникации, перед её запуском. Сети, которые работают под давлением, в обязательном порядке должны проверяться (в соответствии с положениями СНиП) на различные дефекты. Это нужно для того, чтобы предотвратить возникновение аварийной ситуации.

Гидравлические испытания — это проверка состояния и работоспособности магистрали при помощи давления, превышающего рабочее

Для чего проводят гидравлические испытания?

Во время гидравлических испытаний определяется прочность и герметичность конструкции, также определяется её объём. Подобные проверки проходят все виды трубопроводов на разных эксплуатационных этапах.

Существует три варианта, когда гидравлические проверки выполняются в обязательном порядке, независимо от направленности коммуникации:

- в процессе производства труб в обязательном порядке проводится проверка на качество. Также соответствующие испытания проходят прочие комплектующие к трубопроводам;

- после монтажа трубопроводной конструкции также проводят соответствующие испытания, проверяя коммуникацию на работоспособность;

- испытание трубопроводов также производится во время эксплуатации в профилактических целях.

Такие испытания способны выявить определённые несоответствия труб или комплектующих к ним со стандартами качества, прописанными в законах. Проведение проверочных мероприятий является необходимым пунктом эксплуатации оборудования, работающего под давлением.

Как правило, процедура проверки включает в себя несколько важных пунктов. Для гидравлического испытания создают экстремальные условия, чтобы точно определить надёжность трубопроводной магистрали. Проверочное давление в таком случае может быть больше обычного в 1,25–1,5 раза.

Особенности гидравлических испытаний

Проверочное давление нагнетается в трубопровод медленно и плавно, чтобы не вызвать гидроудар или не создать другую аварийную ситуацию. Показатели давления, как уже было сказано выше, превышают стандартные эксплуатационные нормы.

Оборудование для испытаний комплектуется приборами, позволяющими контролировать давление в системе

Сила подачи жидкости фиксируется на измерительных приборах (манометрах), поэтому можно осуществлять контроль и регулировать процесс. По СНиП, подача жидкости сопровождается скоплением газа в разных точках коммуникации. Это очень важный момент, который необходимо контролировать, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

После наполнения трубопроводной конструкции водой оборудование находится под повышенным, проверочным давлением. Этот период называют временем выдержки.

Важно! Существует одно важное правило — во время выдержки оборудования необходимо исключить возможность скачков проверочного давления. Показатели проверочного давления должны быть неизменными.

По окончании выдержки производится работа по снижению давления до обычных показателей. Во время проверки запрещается находиться кому-либо в непосредственной близости от испытуемого трубопровода. Рабочий персонал располагается в безопасном месте.

Когда гидравлическое испытание проведено, производится осмотр коммуникации на наличие повреждений и оценка полученной информации в соответствии со СНиП.

В каких условиях необходимо проводить гидравлическую проверку трубопроводов?

Гидравлические испытания трубопроводов являются сложным мероприятиям, которое требует определённой подготовки. Испытания должны соответствовать строительным нормам и правилам, поэтому такие проверки производят только высококвалифицированные специалисты.

Испытания проводятся строго по принятым нормам и правилам и к процессом руководят специалисты

Для проведения такой проверки трубопроводной магистрали необходимо придерживаться следующих условий:

- точки пользования в стояке активизируются одновременно для испытания, однако, это положение не всегда является обязательным и определяется индивидуально в зависимости от конкретного случая;

- характеристики устройств для сушки полотенец проверяются при испытании систем горячего водоснабжения;

- температурные замеры выполняются только по крайним точкам в конструкции;

- после проведения испытательных работ необходимо полностью удалить воду из системы;

- наполнение коммуникации производится снизу вверх. Такое правило необходимо для правильного вытеснения воздуха и позволяет избежать аварийных ситуаций, связанных с переизбытком давления, а также воздушных пробок.

- начальный этап по заполнению коммуникации относится только к главному стояку, и только на следующих этапах производится наполнение стояков, ответвляющихся от главного.

- во время гидравлических испытаний температура окружающей среды не должна быть ниже, чем +5 °C.

Эти условия должны быть соблюдены независимо от типа трубопровода и рабочей среды, которую он транспортирует.

Гидравлические проверки проводят для следующего оборудования:

- внутренних пожарных водопроводов;

- систем горячего и холодного водоснабжения;

- отопительных систем.

Испытаниям подвергаются разные типы трубопроводов, в том числе отопительные и сети ГВС

Последовательность проведения работ

Мероприятия по гидравлической проверке выполняются в определённой последовательности. Рассмотрим основные этапы этого процесса:

- Очистка трубопроводной сети.

- Монтаж кранов, заглушек и измерительного оборудования (манометров).

- Подключение воды и гидравлического пресса.

- Наполнение коммуникации водой до нужного уровня.

- Проверка трубопроводной конструкции на наличие повреждений (деформированные места отмечаются).

- Ремонт проблемных участков.

- Выполнение повторной проверки.

- Отключение от трубопровода и удаление жидкости из системы.

- Демонтаж кранов, заглушек и манометров.

Все эти манипуляции необходимо производить в соответствии со строительными нормами и правилами, чтобы исключить халатность и аварийные ситуации.

Подготовительные работы

Перед проведением гидравлических испытаний обязательно нужно выполнить ряд подготовительных этапов. Рассмотрим последовательность проведения подготовительных работ:

- Трубопровод разделяют на условные части.

- Производится поверхностный визуальный осмотр коммуникации.

- Выполняется проверка технической документации.

- На конструкцию фиксируют в (местах условных делений) вентили, а также необходимые заглушки.

- К прессовочным аппаратам и наполнителям присоединяется временная коммуникация.

- Испытуемый участок отключают от магистрали и оборудуют необходимой запорной арматурой (заглушками).

- Далее испытуемый сегмент трубопровода отключают от оборудования.

Для работ используют оборудование для увеличения давления в трубах — насосы, компрессоры и прочие приборы

Важно! Категорически запрещается оборудование испытуемого участка коммуникации запорной арматурой того же трубопровода.

Для проверки показателей прочности трубопроводной конструкции её подключают к различной гидравлической аппаратуре (компрессорам, насосным станциям и т. д.), которая способна создавать необходимое давление в трубопроводе на расстоянии двух вентилей.

Испытания на прочность и герметичность

Предварительную проверку коммуникации на прочность и показатели герметичности проводят в такой последовательности:

Проверка прочности. Для этого в трубопроводе создают проверочное, усиленное давление и выдерживают его около 10 минут. Как уже было сказано выше, во время выдержки нельзя допускать, чтобы давление понижалось. Как правило, проверка нарушается, если давление понижается более чем на 0,1 МПа. По истечению времени проверочное давление понижают до стандартных показателей и поддерживают их с помощью непрерывной подкачки жидкости. После этого выполняется осмотр конструкции, который направлен на выявление повреждений. Если дефекты не обнаружены — выполняется второе испытание на прочность. При обнаружении деформаций в трубопроводной конструкции — их устраняют и проводят повторное испытание. Отдельные части трубопроводной коммуникации проверяются в разное время. Продолжительность гидравлической проверки не может быть меньше, чем 10 минут.

Проверка на герметичность. После того, как коммуникация прошла испытания на прочность, производится проверка на герметичность трубопровода. Герметичность проверяется так:

- Производится фиксация времени начала проверки.

- В измерительном бачке определяется начальный уровень жидкости.

- Когда первые два пункта выполнены, начинается наблюдение за уменьшением показателя давления в конструкции.

Во время испытания необходим строгий контроль давления, его показатель не должен меняться весь период выдержки

При гидравлических испытаниях трубопроводов необходимо чётко следовать этой последовательности.

Определение дополнительного объёма воды

После выполнения проверки на герметичность, как правило, следует расчёт дополнительного объёма жидкости в системе. Этот процесс проходит в такой последовательности:

- Уровень давления в конструкции снова увеличивают за счёт подкачки жидкости из измерительного бачка. Показатель давления должен быть таким же, как и при гидравлической проверке, то есть превышать стандартные показатели в 1,25–1,5 раза.

- Время, когда закончилась проверка на герметичность, необходимо запомнить.

- На третьем этапе производится замер конечного уровня воды в измерительном бачке.

- Далее определяется временной отрезок, который заняла проверка коммуникации (в минутах).

- Расчет объёма жидкости, подкачанной из измерительного бачка (для 1 случая).

- Высчитывание разницу между подкачанной и удалённой из трубопровода жидкости (для 2 случая).

- Вычисление фактической траты дополнительно закачанной жидкости по формуле: qn=Q/(Tk-Tn).

Составление акта

После проведения гидравлических испытаний необходимо составить акт, указывающий, что проверки проходили с учётом строительных норм и правил, а также содержащий отчёт о том, что трубопроводная конструкция выдержала их. Этот документ составляется инспектором.

По результатам испытаний составляется акт, который подтверждает исправность трубопровода и безопасность его эксплуатации

Акт, в обязательном порядке, должен включать в себя следующие позиции:

- название трубопровода;

- наименование компании, которая осуществляет технадзор;

- необходимые данные, повествующие о показателях проверочного давления и длительности испытаний;

- данные об уменьшении давления;

- описание дефектов, выявленных при проверке или же запись об их отсутствии.

- дату испытаний;

- заключение комиссии.

Гидравлические проверки могут проводиться двумя способами:

- Манометрический. Проверка проходит с использованием специальных измерительных приборов. Они фиксируют показатели давления во время всех испытательных манипуляций.

Манометрический способ проверки трубопровода позволяет инспектору произвести необходимые расчёты и вымерять давление в конструкции во время тестирования.

- Гидростатический. Проверка таким методом показывает, как именно поведёт себя коммуникация в нестандартных эксплуатационных условиях (при повышенном давлении и т. п.). Такой способ является наиболее популярным.

Испытания внутреннего пожарного водопровода

Готовые и уже эксплуатируемые пожарные водопроводы проверяются посредством создания проверочного давления. Условия для проведения испытания пожарного водопровода, соответствуют гидравлическим условиям.

Испытания противопожарного водопровода также проводятся под высоким давлением

Важно! Гидравлические проверки готового пожарного трубопровода нужно проводить не менее 2 раз в год.

Такие испытания производятся и в уже эксплуатируемых зданиях, поэтому для проверки противопожарной коммуникации используют пониженный показатель давления. Кроме этого, испытательная процедура включает в себя замеры на специальном кране, который называют диктующим.

Также проводятся проверки, которые определяют водоотдачу в противопожарной системе, они необходимы для самых удалённых от источника воды пожарных кранов. В обязательном порядке выполняется проверка, которая направлена на выявление возможных протечек в противопожарной системе. Все полученные данные заносятся сначала в испытательный журнал, а затем — в акт. После этого они сравниваются с прописанными в СНиП нормативами.

Испытания систем водоснабжения

Проверка систем водоснабжения тоже производится в соответствии со строительными нормами и правилами. Гидравлические испытания проводят: после прокладки коммуникации, перед засыпкой канала, после засыпки канала (до монтажа соответствующих комплектующих). Проверка трубопроводных коммуникаций, которые относятся к напорным, проводится в соответствии со СНиП В III–3–81.

Трубы, выполненные из чугунного материала или асбоцемента, проверяются в случае, если длина трубопровода не превышает 1 километра (за 1 испытание). Полиэтиленовые (ПЭ) трубопроводы испытываются отрезками по 500 метров. Трубопроводы из любых других материалов проверяются отрезками, которые имеют длину до 1 километра.

Время выдержки зависит от материала, из которого изготовлены трубы испытуемой магистрали

А также стоит отметить, что время выдержки для металлических и асбоцементных труб составляет не менее 10 мин, а для ПЭ труб — не меньше 30 мин.

Испытания систем отопления

Гидравлические испытания отопительных коммуникаций производятся непосредственно после их установки. Наполнение коммуникации водой выполняется снизу вверх. Это способствует спокойному выводу воздуха из системы. Важно знать, что наполнение системы водой не должно происходить слишком быстро, иначе могут возникнуть воздушные пробки.

Проверки отопительных коммуникаций выполняются с учётом СНиП и предполагают задействование следующих показателей давления:

- стандартное, рабочее давление, составляющее 100 кПа;

- проверочное давление со значением 300 кПа.

Важным моментом считается то, что испытание трубопроводов теплосетей должно производиться при отстыкованном котле. Также необходимо заранее отсоединить расширительный бак. Проверочные мероприятия, направленные на выявление и устранение дефектов в системах отопления, не проводятся в зимний период. Если теплосеть нормально функционировала в течение 3 месяцев — ее эксплуатация может производиться без гидравлических проверок. Проверка закрытого отопительного трубопровода выполняется до засыпки траншеи, а также до монтажа теплоизоляционного материала.

Обратите внима ние ! Измерительная аппаратура должна в обязательном порядке подвергаться проверке перед началом гидравлических испытаний.

Согласно со строительными нормами и правилами, после проведения всех этапов испытаний, теплосеть промывают и устанавливают в её нижней точке специальный соединительный элемент — муфту (с сечением от 60 до 80 мм). Через эту муфту производится удаление жидкости из системы. Промывка отопительной коммуникации выполняется несколько раз холодной водой.

Опрессовка трубопроводов после пайки пластиковых (полипропиленовых) труб (проверка герметичности стыков)

После того как выполнена вся разводка и монтаж пластиковых труб, это совсем не значит что все работы закончены. Ведь по сути, объективным фактом о полном объеме и качестве выполненных работ будет проверка того, что сделано. Проще говоря, необходимо провести опрессовку, проверку герметичности всех соединений и уплотнений арматуры, то есть всего того, что было смонтировано в системе.

После того как выполнена вся разводка и монтаж пластиковых труб, это совсем не значит что все работы закончены. Ведь по сути, объективным фактом о полном объеме и качестве выполненных работ будет проверка того, что сделано. Проще говоря, необходимо провести опрессовку, проверку герметичности всех соединений и уплотнений арматуры, то есть всего того, что было смонтировано в системе.

Обычно такая опрессовка для «домашних» трубопроводов проводится в случае, когда трубопровод уже запускается в непосредственную эксплуатацию, то есть просто от давления воды или теплоносителя, которые и будут в нем в конечном итоге. Однако, в этом случае возможны неожиданные неопрятности.

Почему необходимо делать опрессовку трубопроводов заранее, до «пуска» системы

Скажем обнаружились после пайки и монтажа трубопровода утечка. Хорошо если это еще незначительный участок трубопровода и в нем всего лишь вода. А также вас не держит время и кто-то еще, кто зависит от вашего участка труб. Тогда в этом нет ничего страшного, все можно переделать, слив воду и просушив трубы. Это между прочим тоже время, деньги и нервы.

А представьте ситуацию, когда у вас в системе дорогой теплоноситель, время ограничено, трубы будут засыпаны землей, а переделываете вы все за свой счет. В этом случае лучше подстраховаться и иметь уже отработанную схему по опрессовке. Именно о таком варианте мы и расскажем далее.

Материалы и инструменты для опрессовки трубопровода из полипропиленовых труб

Для проведения опрессовки нам потребуется заглушки, стандартные заглушки, которые используются для завершения линии трубопровода. Также нам потребуется ниппель для колеса, такой можно приобрести в магазинах автозапчастей.

После необходимо в одной из заглушек просверлить отверстие и вставить в него ниппель.

Ниппель просто вкручивается в заглушку.

А вот для накачки среды, в нашем случае воздух, потребуется компрессор с манометром.

Процесс проведения опрессовки пластиковых (полипропиленовых) труб

Для того чтобы провести опрессовку, необходимо обеспечить герметичность системы. Герметичность подразумевает возможность закачать какую-либо среду в систему, повысить давление, и проследить за падением этого давления. То есть проконтролировать, действительно ли система герметична и готова к эксплуатации.

В нашем случае герметичность системы обеспечивается за счет установки заглушек на ее краях, то есть на начале трубопровода и на конце. При этом с одной стороны используется глухая заглушка, а вот с другой стороны используется заглушка с ниппелем. Установка заглушек происходит также как и всего трубопровода, то есть за счет пайки. Более подробно о процессе пайки пластиковых труб, можно узнать из статьи «Как спаять полипропиленовые трубы».

После того как заглушки установлены, все отводы, тройники и арматура, которые выходят наружу также заглушены, можно приступить непосредственно к проверке, то есть к опрессовке. Для этого подключаем компрессор к ниппелю, сделать это просто. Включаем компрессор и накачиваем воздух до давления рабочего значения трубопровода. Обычно для трубопроводах в жилых домах это 6 атмосфер, но этот показатель в основном занижен, на практике получается около 3-4 атмосфер, что вполне сможет выдать компрессор. А если учесть что испытательной средой является воздух, с куда более низкой вязкостью, то давление еще можно снизить на 0,5-1 атмосферу.

Методы контроля пластиковых (полипропиленовых) труб на герметичность

Конечно, самым главным итогом любого действия будет добиться желаемого результата, либо найти критерии, которые подлежат исправлению, для достижения заветной цели.

Контроль трубопровода с помощью опрессовки воздухом можно считать успешным, если давление не падает в течении 5-7 минут.

При этом опрессовка должна проводиться два этапа. Первоначально набираем рабочее давление и ждем 2-3 минуты. Возможно падение давления. Затем снова поднимаем давление до рабочего и испытательного и выжидаем наши 5-7 минут. Здесь падение давления не должно превышать 2-3 процентов.

Если падение давление происходит на большую величину, то приступаем к поиску мест утечек. Обычно это стыки, прокладки, места пайки. Для этого разводим мыльный раствор, можно развести уже жидкое мыло. Главное чтобы раствор хорошо мылился и пенился. Затем наносим его кисточкой на возможные места утечек. Наблюдаем за появлением пузырей на растворе. Если есть, то есть утечка, а нет, так нет.

Подводя итоги проведения опрессовки трубопровода своими руками в доме, квартире

Итак, если подвести итог нашей статьи, то этот метод опрессовки не претендует на то, чтобы его использовать для больших сетей, таких как в многоквартирных домах, для всех этажей. Опрессовка воздухом не позволит провести наглядную и достоверную проверку в этом случае, так как он все-таки сжимается. Но использовать этот вариант для небольших частных систем водоснабжения вполне можно и даже нужно. Это избавит вас от проблем, которые мы поднимали в начале статьи: потеря времени, теплоносителя, гарантия герметичности в случае укладки трубопровода под землей.

Опрессовка газопровода — контрольные работы по испытанию герметичности

Опубликовано Артём в 18.02.2019 18.02.2019

Опрессовка газопровода является одной из важнейших процедур, гарантирующих герметичность и изолированность труб, проводимых перед вводом газопровода в эксплуатацию, а также во время плановых проверок исправности системы.

Это один из этапов проверки газопровода перед его вводом в эксплуатацию, а также во время плановой проверки исправности

Это один из этапов проверки газопровода перед его вводом в эксплуатацию, а также во время плановой проверки исправности

Необходимость проведения такой процедуры до начала пусконаладочных работ объясняется тем, что опрессовка выявляет возможные дефекты швов и труб. Комиссия выдает предписание на устранение обнаруженных неполадок. И только после проведения всех положенных процедур производится запуск газопровода в эксплуатацию.

Техническая проверка газопровода операторами

Проверку газопровода выполняют с помощью специальных приборов, в строгом соответствии с производственной инструкцией. Добиться максимально точных результатов обследования и провести качественный ремонт, который ликвидирует возможность возникновения аварийной ситуации можно при нескольких погодных показателях: талый грунт, тепло и сухость.

Обследование проводится бригадой, в состав которой входит как минимум три оператора: двое, идущие впереди, проверяют изоляционное покрытие, передают третьему о возможных местах нарушения герметичности.

В ходе обследования:

- трасса газопровода полностью подвергается тщательной проверке на герметичность;

- газовые трубки и колодцы газопровода проверяются на возможную загазованность;

- подвергаются тщательному осмотру колодцы имеющихся, в диапазоне 15 см от газопровода, подземных коммуникаций: подвальных помещений, коллекторов и шахт.

Обследование проводится по схеме трассы газопровода, которая должна быть у одного из операторов. Все выявленные неполадки, утечки устраняются немедленно, в аварийном порядке.

Следует помнить о том, что в целях обеспечения безопасности и повышения точности исследований, работы по обследованию газопровода расположенного вдоль транспортной магистрали ведутся во время минимальной интенсивности движения транспортного потока. На операторах должны быть специальные сигнальные жилеты.

При обнаружении дефектов и нарушений изоляционного слоя труб требуется техническое обследование этого места. Для проведения этой процедуры необходимо вырыть шурф. Также шурфы нужны в точках, где из-за большого количества индустриальных помех невозможно использовать приборы.

Также для выявления возможных нарушений герметичности газопровода бурят скважины, в которых для установления факта утечки и скопления газа используются специальные устройства. Необходимо помнить, что применение огня при исследовании устья скважины на момент присутствия в ней газа, возможно только на расстоянии не менее 3 метров от сооружений и зданий.

Более технологичным способом проверки системы газопровода на герметичность является его опрессовка.

Подготовительные работы и мероприятия

Опрессовка участка газовой сети считается наиболее технологичным методом выявления недостатков конструкции. Перед началом этой процедуры необходимо выполнить подготовительные мероприятия. Это требуется в соответствии с требованиями техники безопасности.

Перед тем, как приступить к опрессовке газовой системы, ответственный за выполнение работ должен изучить техническую документацию и сверить ее с фактическим расположением газопровода

Сначала следует подробно изучить техническую документацию, относящуюся к обследуемому объекту. На основании этой информации определяется место расположения таких элементов, как:

- заглушка;

- набор контрольно-измерительных приборов;

- набор специальных датчиков;

- компрессор.

С сотрудниками, выполняющими работы по опрессовке, проводится обсуждение регламента предстоящих процедур, а также инструктаж по соблюдению необходимых правил безопасности. Проведение всех контрольных мероприятий перед пуском новой газопроводной системы в эксплуатацию осуществляется сотрудниками местного газового хозяйства.

Основанием для выполнения опрессовки перед пуском нового газопровода является соответствующее заявление владельца частного дома или иного газифицируемого объекта. Все остальные работы по подключению к основной газовой магистрали также выполняются работниками газовой службы.

Перед началом опрессовочных работ газовую систему сначала продувают струей воздуха под давлением, чтобы удалить из труб скопившиеся загрязнения

Опрессовочные работы следует проводить в присутствии сотрудников газового хозяйства, а также представителей предприятий, выполнявших монтажные работы по обустройству наружной и внутренней газовой сети. У специалистов при этом должен быть исполнительный чертеж конструкции. Все мероприятия выполняются в соответствии с инструкцией по эксплуатации газопровода. Перед опрессовкой необходимо продуть газопровод воздухом, чтобы очистить его от возможных загрязнений.

Разрешение на пуск новой газовой сети может быть получено только после успешной опрессовки. Всей процедурой должен руководить только один человек, на которого возлагается ответственность за безопасное проведение работ. Этот специалист должен обладать соответствующей квалификацией.

За установку и снятие газовых заглушек ответственность обычно несёт мастер газового участка, а выполняют эти операции сотрудники с соответствующим допуском и квалификацией не ниже четвёртого разряда.

Ответственный за проведение опрессовочных работ специалист сначала выполняет сверку предоставленных исполнительных чертежей и фактическое расположение элементов газопровода, всех устройств и труб. Данные должны совпадать. Затем выполняется контрольный осмотр газового оборудования, проверяется, насколько корректно работают измерительные устройства.

После этого следует убедиться в том, что защитные устройства работают нормально, сигнализация правильно подключена, блокировка системы выполняется в соответствии с настройками. Также проверяется состояние и функционирование ПЗК котла, горелок и т.п. Все операции по контрольной опрессовке газопровода должны быть оформлены путем выдачи допуска-наряда, который оформляется дополнительно. Такой документ может быть выдан только квалифицированным специалистам.

Пример опрессовки частного газопровода

В рабочей документации указан диаметр и особенности конструкции газопровода, в соответствии с которой подбираются фитинги необходимые для врезки контрольного оборудования. Расположенную под землей часть трубы обрезают таким образом, чтобы оставался некоторый запас.

После этого к трубе подключают компрессор и сначала продувают газопровод. Мощный поток воздуха выдувает из системы частички мусора, остатки воды и другое постороннее содержимое. После этого нужно установить на концах газовой системы заглушки. На одном конце трубы, где имеется цокольный ввод, следует поставить специальный переходник, который позволяет присоединять к пластиковой конструкции металлическое оборудование.

Опрессовочные работы дают возможность убедиться в герметичности газопроводной системы и обеспечивают ее безаварийную работу в течение долгого времени

Здесь устанавливается манометр и кран. После того, как все необходимые устройства смонтированы, в систему подается воздух таким образом, чтобы внутри давление достигло нужного предела. Теперь нужно выдержать контрольное время, чтобы удостовериться, что давление остается стабильным. Показания манометра фиксируются.

Это самый простой вариант процедуры проверки частного газопровода на герметичность. Для выполнения подобных операций на коммуникациях высокого и среднего давления требуется использовать специальное высокоточное оборудование, и приглашать специалистов с соответствующей квалификацией.

Алгоритм проведения работ

Проведение процедуры осмотра и контрольной опрессовки, выполняющейся воздухом или газом, являются обязательными для всех газопроводов.

Ход работ по опрессовке газопровода:

1. Отключение участка газопровода, на котором проводится исследование:

- закрываются вентиль высокого давления;

- завинчивается кран на газопроводе низкого давления;

- устанавливаются заглушки.

2. Установка шунтирующих перемычек, если имеется разрыв фланцевого соединения.

3. Газ стравливается с помощью резинотканевого рукава, или свечи, установленной на стояке сборщика конденсата, в максимально безопасное место и сжигается (при возможности).

4. После очищения газопровода от газа, устанавливается приспособление для крепежа манометра и компрессора. Если газопровод не очень длинный, можно использовать ручные насосы.

Контрольная проверка системы

Контрольная проверка системы

Требования к давлению газа (воздуха)при проведении контрольной опрессовки:

- При сдаче в эксплуатацию наружных газопроводов, имеющих различные параметры давления, контрольная опрессовка выполняется под давлением, 02 мПа. При этом крайний предел падения давления не должен превышать 10 даПа/ч.

- Показатель давления 0,01 мПа, необходим при проведении контрольной опрессовки внутренних газопроводных систем производственных предприятий. А также оборудования АГНКС (автомобильной газонаполнительной компрессорной станции), газонаполнительных пунктов и станций (ГНС, ГНП), газорегуляторных пунктов. Допустимо падение давления не более 60 даПа/ч.

- Внутренний газопровод и оборудование любого предприятия непроизводственного значения (жилые и общественные сооружения) подвергает контрольной опрессовки под давлением 500 даПа/ч. Падение давления имеет значение не более 20 даПа / 5 мин.

- Контрольная опрессовка под давлением 0,3 МПа в течение 1 ч проводится для резервуаров сжиженного газа. Испытание считается пройденным, если приборы не зафиксировали утечку газа и падение давления.

Требуемое значение давления воздуха устанавливается при помощи продувочного газопровода.

Положительным результатом проведенной опрессовки является стабильность давления в газопроводе. В этом случае оперативно-ремонтная бригада должна снять шланги, которые соединяют газопровод и воздуховод.

Необходимо проследить за тем, чтобы во время проведения этих работ все запорные устройства на подводе воздуха к газопроводу были закрыты. Потом производится установка заглушек на штуцерах подвода воздуха к системе газопровода.

Если во время проведения контрольной опрессовки давление в газопроводе не было стабильным, что считается отрицательным результатом проверки, необходимо выявить причину нарушений и устранить ее. После этого проводится повторная контрольная опрессовка системы.

Подача газа в газопровод будет запрещена при любом отрицательном результате проверки или нарушениях связанных с регламентом проведения процедуры.

После проведения опрессовки, результаты процедуры оформляются документально и фиксируются в нарядах допусках. До пуска газа в газопровод, в нем должно сохраняться давление воздуха.

Несколько значимых моментов

Давление воздуха в газовой системе должно сохраняться постоянным до момента подключения системы к магистральном газопроводу. Для опрессовки обычно используется воздух, но провести процедуру можно также с помощью инертного газа.

Если выполняется подключение газопровода на предприятии, процедура должна быть оформлена соответствующими документами, такими как акт приемки, приказ о назначении ответственного за процедуру лица, инструкция по эксплуатации сети и оборудования, инструкция по технике безопасности и т.п.

Газопровод, который подвергается опрессовке, в отдельных случаях считается целесообразным разбить на несколько участков, которые проверяют по отдельности. Для этого устанавливают специальные заглушки. Можно для этих же целей использовать линейную арматуру в сочетании с запорными устройствами.

Хотя порядок выполнения работ при опрессовке выглядит не слишком сложным, для выполнения всех необходимых процедур может понадобиться несколько дней

При этом необходимо соотнести тип выбранной арматуры и перепад давления, который для нее допустим. Если этот показатель оказался ниже, чем необходимо для испытаний, следует использовать заглушки. Сеть в зданиях жилого фонда, а также в административных помещениях, котельных, бытовках и на других подобных объектах проверяется по всей протяженности: от запорного устройства на входе сети здание до места подключения к оборудованию, для работы которого используется газ.

Для выполнения работ по испытанию на герметичность газопроводов оптимальной считается точность манометров 0,15, хотя допускается использование устройств с точностью 0,4-0,6. Если испытание нужно проводить при давлении менее 0,01 МПа, рекомендуется использовать жидкостные устройства V-образного типа.

Часть газопровода, расположенную под землей, следует опрессовывать после того, как конструкции уложены в траншею и заспаны. Если полная засыпка считается по каким-то причинам нецелесообразной, то следует укрыть трубы слоем грунта не менее 20 см. Сварные соединения стальных коммуникаций следует тщательно заизолировать.

Опрессовку газовых труб, расположенных под землей, выполняют только после того, как траншея будет полностью засыпана, или если слой грунта составляет хотя бы 20 см

Перед началом опрессовки нужно подождать, пока воздух, находящийся внутри конструкции под испытательным давлением, приобретет такую же температуру, что и окружающий грунт.

Если необходимо проверить герметичность сети, проложенной в футлярах через преграды различного происхождения, то это нужно сделать трижды: непосредственно после сварки коммуникаций, после его укладки в футляр и полной засыпки грунтом, а также после того, как этот отрезок будет подключен к общей газопроводной системе.

Если после неудачной опрессовки газопровода выполнялась сварка металлических труб, то все места таких соединений следует проверить на герметичность с помощью мыльной эмульсии

Иногда от последнего этапа можно отказаться, если нет возражений со стороны эксплуатационного предприятия. Если же переход был выполнен с помощью наклонно-направленного бурения, или если сварные швы под переходом отсутствуют, можно проводить опрессовку этого участка уже после подключения к основному газопроводу.

Таким же образом выполняют опрессовку, если для сварки полиэтиленовых труб на участке перехода использовалось высокоточное автоматическое оборудование или система закладных нагревателей.

Выводы и полезное видео по теме

Подробная информация по проведению процедуры этого типа представлена здесь:

Опрессовка — необходимое мероприятие перед запуском газопроводной системы, а также после ее ремонта. Она должна быть выполнена в соответствии с инструкциями и требованиями, чтобы обеспечить достаточный уровень безопасности и надежности газопровода.

Кол-во блоков: 8 | Общее кол-во символов: 17863

Количество использованных доноров: 3

Информация по каждому донору:

Гидравлические испытания трубопроводов

Гидравлические испытания трубопроводных коммуникаций объединяют в себе ряд мероприятий, направленных на определение прочности и герметичности системы. Проведение гидравлических испытаний может осуществляться на различных этапах работы водопроводной или отопительной сети. Но преимущественно подобные испытания проводятся после завершения монтажных работ, перед запуском системы в эксплуатацию. Обязательным испытаниям подлежат трубопроводы, работающие под давлением.

Основная цель тестирования заключается в предотвращении возникновения аварийных ситуаций. В процессе проводимых мероприятий удаётся выявить существующие несоответствия и отклонения от требований нормативных документов.

Особенности процесса гидравлических испытаний

В рамках испытаний магистраль подвергается эксплуатации в экстремальных условиях с целью определения надёжности системы. При этом давление гидравлического испытания может превышать рабочие показатели в 1,2-1,5 раз. Оно нагнетается в магистраль постепенно, чтобы исключить вероятность возникновения гидравлического удара и иной аварийной ситуации. Для контроля, регулирования и фиксирования напора рабочей среды используются манометры.

Подготовка к гидравлическим испытаниям

Прежде, чем приступать к испытаниям, система подвергается тщательному визуальному осмотру на предмет выявления отклонения от проектной документации. Это позволяет понять, готова ли система к испытаниям. Во время подготовительного этапа:

- Осматриваются стыки;

- Определяется правильность установки арматуры;

- Проверяются подвески и опорные элементы;

- Тестируются запорные элементы и определяется, насколько легко они открываются;

- Устанавливаются возможности удаления воздуха из системы.