Содержание

Магматические горные породы: примеры и состав материалов

Магматические горные породы можно считать наиболее распространенными. В общем объеме земной коры они составляют ориентировочно 65%. Они выделяются из жидкой магмы, по сути являясь результатом ее кристаллизации. Дальше рассмотрим магматические горные породы, примеры и их свойства. Всем известно, что недра нашей планеты заполнены магмой. Это вещество вязкое, содержащее силикатные комплексы сложной структуры. Оно обогащено водными испарениями и различными газами. Расплавленная магма иногда может достигать температуры 1200 град.С.

Геологические процессы

В глубинах земного шара постоянно происходят сложные геологические процессы. Лучше других нам известны:

- расхождение и сближение тектонических плит;

- извержения вулканов.

Эти процессы характеризуются движением расплавленной магмы к поверхности земли. Чем выше поднимается магма к земной поверхности, тем быстрее падает ее температура. Именно там начинаются процессы кристаллизации и образуются новые минералы. Естественно, что вещества с более высокой температурой плавления кристаллизуются первыми. Таким образом образуются амфиболы и пироксены. Постепенно вся поверхностная магма в своей массе отвердевает, и образуется стойкая горная порода.

Разделение магматических горных пород по структуре

Магма может отвердевать с разной скоростью. Поэтому магматические горные породы примеры отвердевания имею самые разные. Например, когда вещество, поднимающееся из недр планеты, остывает медленно, то формируются большие и даже гигантские кристаллы. А при ускоренном охлаждении наблюдается противоположный эффект — кристаллы образуются небольших размеров.

Но чаще всего наблюдается смешанный характер процессов подъема и охлаждения магматических масс. В зависимости от того, какие кристаллы образуются, магматические горные породы список структур имеют следующий:

— магматические породы, имеющие равнозернистую структуру; здесь рассматриваются кристаллы примерно равного размера; к примеру, плутонические породы.

— магматические породы, образующие разнозернистую структуру; здесь мы видим кристаллы разных размеров.

Классификация по способам извержения магмы и остывания ее

Еще можно классифицировать горные породы магматического происхождения по способам извержения магмы и ее остывания.

1. Массивные. Они образуются в условиях, когда извержение магмы происходит сплошным потоком. Эти горные породы разделяются на типы:

- глубинные, когда магматическая масса остывает на глубине; имеют магматические глубинные горные породы примеры следующие — диорит и гранит;

- излившиеся, когда магма остывает уже на земной поверхности; это прежде всего порфирит и базальт.

2. Вулканообломочные. В этом случае можно судить даже по названию, как именно происходит выход магмы из земных недр. Извержение расплавленных пород происходит в виде всплесков и брызг, которые остывают в воздушной массе. Такие породы бывают:

- рыхлыми, образующими пепел и вулканический песок;

- сцементированными, пример которых — вулканический туф.

Минералогический состав магматических горных пород

Основных разновидностей минералов, из которых главным образом и состоят эти породы, выделяют четыре вида:

1. Прежде всего кварц. Это минерал, образованный из кристаллического кремнезема. Обычно эти кристаллы непрозрачные, но имеющие характерный стеклянный блеск. Его может растворить только плавиковая кислота, и никакие другие. Поэтому кварц абсолютно устойчив к воздействию внешней среды.

2. Группа полевых шпатов. Если сравнивать с кварцем, то их твердость по шкале Мооса на единицу ниже, и у их кристаллов совершенная спайность. Их окрас имеет разноцветные светлые оттенки (кроме темно-серого лабрадора). Полевые шпаты принято разделять на:

- плагиоклазы;

- ортоклазы.

Со временем они выветриваются, трескаются, распадаются от воздействия воды, морозов, так что постепенно превращаются в глину.

3. Слюда. У этого материала совершенная спайность и низкая степень твердости. Чаще всего встречаются:

- мусковит — прозрачная слюда;

- биолит — черная слюда.

Чем выше в составе горной породы содержание слюды, тем хуже механические свойства этой породы.

4. Пироксены и амфиболы. Эти породообразующие минералы сходны по химическому составу. Чаще всего это:

- двойные соли кальция;

- двойные соли магния;

- силикаты магния.

Горные породы магматического происхождения имеют отличие от осадочных пород прежде всего в химическом составе: состоят они из алюмосиликатов или силикатов.

Горные породы метаморфические: примеры и список

Горные породы метаморфические: примеры и списокМагматические горные породы свойства применение

Горная порода: виды горных пород. Горные породы по происхождению. Типы горных пород

На протяжении многих веков главным строительным материалом являлась горная порода. Виды горных пород люди выбирали в зависимости от их особенностей, физических свойств, прочности, плотности, изнашиваемости и т. д. Поскольку вручную обрабатывать камень не так-то просто, в древние времена из него возводили только самые важные объекты, например, дворцы, оборонительные сооружения, культурные памятники. Именно из таких природных материалов построены легендарные египетские пирамиды, Великая Китайская стена, пирамида ацтеков, Тадж-Махал и другие знаменитые постройки, являющиеся чудесами света.

Характеристика

Различные камни являются не случайным скоплением минералов, а их закономерной ассоциацией. Определение горных пород можно сформулировать следующим образом: это агрегаты минералов природного происхождения с постоянным строением и составом. Впервые этот термин был использован русским химиком и минералогом В. М. Севергиным в 1798 году. В зависимости от прочности, декоративности, плотности, пористости, морозостойкости и других характеристик, минералы находят разное применение. В основном в строительных работах используются горные породы.

Классификация горных пород

В зависимости от способа их образования, все минералы можно разделить на три большие группы. Ученые выделяют осадочные, магматические и метаморфические породы, к отдельному классу относят мантийный тип. Это закономерные ассоциации различных веществ и минералов, из которых состоит значимая часть земной коры.

На протяжении многих веков вулканические выбросы слеживаются и накапливаются, магма остывает и затвердевает. Таким образом образуются магматические горные породы, залегающие в верхней мантии и в земной коре на различных глубинах.

Обломки различного происхождения образуют осадочный тип. Специалисты, благодаря анализам, определяют тип среды, в которой откладывались материалы, особенности их происхождения, вид агентов, переносивших их и т. д.

Метаморфические породы появляются при изменении магматических и осадочных видов в толще земной коры. Такие камни имеют свой уникальный химический состав, но в основе лежит материнский минерал, из которого они были образованы. Все метаморфические процессы в основном происходят в недрах земной коры.

Есть и мантийные породы, которые изначально были магматического происхождения, но потом претерпели существенные изменения в мантии.

Магматические горные породы

Исследователи выделяют два основных типа магматизма: эффузивный и интрузивный. Они различаются по месту застывания магмы, а также характеру ее движения. Кроме этих двух, существуют еще жильные и гипабиссальные магматические породы, которые относятся к промежуточным типам. Они дают дайки и жилы, образовываясь в трещинах других камней при застывании магмы.

Интрузивные, или плутонические породы проходят длительный процесс образования, который может длиться больше тысячелетия. Они могут содержать кристаллы огромных размеров, поскольку магма очень медленно остывает на большой глубине. Хотя плутонические породы изначально находятся в самых недрах земной коры, при ее выветривании и поднятии они очень часто перевоплощаются в горные массивы. Ярким примером служит гора Шпицкоппе в Намибии. Главными минералами этого типа являются гранит, лабрадорит, сиенит, габбро.

Магматические породы эффузивного (вулканического) типа образуются при извержении вулкана, то есть когда магма выходит на земную поверхность. Они не создают крупных кристаллов по причине ускоренного остывания. Ярким примером породы такого типа служат риолиты и базальты. Из них в древности часто делали различные скульптуры, памятники.

Осадочные минералы

Обломочные, хемогенные и органогенные – это основные осадочные типы горных пород. Они различаются в зависимости от способа происхождения и формируются на земной поверхности. Обломочный тип образуется благодаря цементированию и слеживанию отдельных обломков различных горных пород. Ярким примером таких минералов могут послужить песчаники и конгломераты. В Барселоне есть массив Монсеррат, вот он как раз и является конгломератом, поскольку состоит из скрепленных известняковым цементом булыжников.

Хемогенные типы горных пород формируются из минеральных частиц, выпавших осадком в воде. Именно на основании минерального состава происходит классификация камней. Самым распространенным представителем хемогенов является известняк. Например, в Австралии есть пустыня Пинакли, образованная как раз из этой породы. Органогенный тип во многом похож на уголь, потому как он тоже формируется благодаря слеживанию останков животных и растений. Все осадочные породы характеризуются трещиноватостью, пористостью и растворимостью в воде.

Метаморфические минералы

Классы горных пород очень часто довольно условны. К метаморфическому типу могут принадлежать минералы как осадочного, так и магматического происхождения. Они имеют различную степень интенсивности процессов трансформации. Если она низкая, то метаморфизм позволяет определить материнскую породу, а вот при высокой степени сделать подобное просто невозможно. Такие минералы изменяют свой состав и текстуру. По этой причине метаморфические породы разделяют на сланцеватые и несланцеватые, а в зависимости от условий образования выделяют три большие группы: регионального, гидротермального и контактового метаморфизма.

Иногда так случается, что громадные валуны камней подвергаются воздействию извне, например, низких или высоких температур, давления. Ярким примером могут послужить гнейсы. Вот такие минералы можно считать региональными. Гидротермальный метаморфизм происходит с участием термальных источников. Минералы контактируют с богатой ионами горячей жидкостью, пробирающейся по трещинам гор, при этом происходит химическая реакция, которая изменяет состав горных пород. В качестве примера можно привести кварцит, часто формирующийся по известнякам. Существует и контактовый метаморфизм. В этом случае на горные породы воздействуют химически и повышением температуры интрузивные магматические массы.

Свойства горных пород

Различают несколько свойств минералов, и все они важны в той или иной степени. Если они используются в качестве облицовочного материала, то в первую очередь внимание обращается на их эстетическую привлекательность. В некоторых случаях декоративность камня очень важна, подбирается его рисунок, цвет. От показателя плотности зависит то, сколько весит горная порода. Виды горных пород бывают легкими и тяжелыми. У первых показатель плотности — до 2200 кг/м 3 , а у вторых – более 2200 кг/м 3 . Если камень выбирается для строительства сооружения, то тут нужно учитывать его вес, чем он плотнее, тем тяжелее получится конструкция. Этот параметр зависит от состава породы, пористости.

Одним из самых важных свойств камня (особенно если говорить о строительстве) является прочность. От неё зависит износостойкость материала. Чем прочнее минерал, тем дольше он сохранит свой первоначальный вид. В связи с этим, все камни делят на три группы: низкой, средней прочности и прочные. Тут все зависит от состава породы, а именно от твердости минералов. К прочным камням можно отнести габбро, гранит, кварцит, к средним – известняк, мрамор, травертин, низкой прочностью обладают туфы, рыхлые известняки.

Разные виды горных пород обладают различной степенью пористости. От этой характеристики зависит кислото- и солестойкость, водопоглощаемость камня. На пористость особое внимание стоит обращать в том случае, если определенная порода выбрана в качестве облицовки. Этот показатель определяет долговечность материала, его полируемость, прочность, декоративность, теплопроводность, обрабатываемость и т. д. Чем выше пористость, тем меньше вес камня, он лучше обрабатывается, но в то же время снижается его объем, крепость, ухудшается полируемость.

Показатель водопоглощения породы тоже очень важен. От него зависит морозо-, кислото- и солестойкость материала. Вода, попавшая в поры, при замерзании увеличивается в объеме, создает давление, из-за чего в итоге образуются трещины. То же самое происходит и с соляными растворами, которые способствуют росту кристаллов, создающих дополнительное давление. Если пористость минерала низкая, то в нем появляются трещины, в некоторых случаях он может даже расколоться. В пористых камнях давление равномерно распределяется, и никакие трещины не появляются.

На процесс изменения горных пород во многом влияет их кислотостойкость. Кислоты могут преобразовывать и даже разрушать некоторые минералы. Поэтому при выборе камня для возведения сооружений нужно учитывать и этот факт. Например, соляная кислота представляет серьезную угрозу для мрамора, доломита, травертина. А вот известняк и гранит характеризуются отличной кислотостойкостью, поэтому до сегодняшних дней сохранилось так много культовых конструкций из этих материалов.

Процессы преобразования

Огромные валуны, величественные горные массивы производят впечатление могучих великанов, над которыми не властно время и различные факторы извне. Кажется, они сохраняют первоначальный вид на протяжении веков и тысячелетий, но это вовсе не так. Со временем претерпевают существенные изменения любые горные породы. Классификация горных пород позволяет определить, как долго минералы сохраняют свой первоначальный облик, что именно оказывает на них наибольшее воздействие.

Состав камня изменяется в течение длительного периода. Преобразование горных пород может носить природный или антропогенный характер. На состояние камней оказывают влияние такие факторы, как талые или подземные воды, дожди, ветер, солнце, высокие и низкие температуры. Разрушение горных пород природным способом происходит очень медленно, но его невозможно остановить. Дождь и ветер вымывают и выветривают как верхние слои, так и подземные ландшафты. Постепенно они изменяют не только форму, но и состав минералов.

Антропогенные процессы связаны с деятельностью человека. Разрушение горных пород может проводиться при помощи техники. Например, неоднократно строительные бригады расчищали территории для возведения сооружений, при этом убирая часть горных массивов. Конечно, такая деятельность разрушает природный ландшафт, оказывает на него негативное влияние. Поврежденные горные породы дают трещины, из-за этого происходят обрушения, обвалы. Человек намного быстрее может изменить облик залежей минералов, нежели природные факторы.

Таким образом, абсолютно все гористые местности со временем меняют свой внешний вид. Скорость их трансформации во многом зависит от внешних условий, состава породы, силы, степени и длительности воздействия. На процесс преобразования также влияет климат местности, в которой располагаются камни.

Круговорот пород

Геологические процессы образования магматических, осадочных и метаморфических минералов завязаны в определенный цикл. Начинается все с того, что магма выливается, постепенно остывает и застывает, при этом формируется магматическая горная порода. Виды горных пород изменяются, как только оказываются на земной поверхности. Ветер, вода, перепады температур образуют осадочный тип минералов. Камни дробятся, выветриваются, переносятся с места на место, останавливаясь в осадочных бассейнах. Именно там фрагменты пород завершают свой путь, слеживаются и превращаются в осадочный тип минералов. Со временем горные массивы погружаются на большую глубину, подвергаясь воздействиям тектонических процессов. Все это приводит к образованию метаморфических пород. При высокой температуре и сильном давлении минералы плавятся, превращаясь в магму. Со временем она застывает, формируя магматическую породу, и процесс формирования камней начинается сначала.

Петрология и петрография

Как на микро-, так и на макроуровне проводятся исследования минералов. В первом случае изучаются лишь небольшие частицы определенных пород, их прозрачные и полупрозрачные спилы. Это позволяет установить характеристики и свойства минералов. Во втором случае ученые рассматривают все горные породы в совокупности, потому как они образуют определенный элемент земной коры. Исследователям удается определить историю, особенности и приблизительную дату их формирования.

Происхождение горных пород изучают две дисциплины: петрология и петрография. Первая наука исследует химический и минералогический состав камней, условия их залегания, текстуру и структуру. Петрология определяет также геологические формации, составляющие основную часть земной коры. Петрография же занимается классификацией и описанием различных пород, это больше описательная наука. Она изучает отдельные образцы камней, их структуру и состав. Петрографы работают с прозрачными и полупрозрачными срезами, при помощи микроскопа исследуют свойства их компонентов. Также ученые могут работать с образцами горных пород внушительных размеров.

Выделяют несколько уровней исследования минералов. Сначала ученые занимаются составлением геологических карт, затем проводятся полевые, петрографические и геохимические изыскания. Все они дополняют друг друга и позволяют составить полную картину. Полевые исследования позволяют определить структурные особенности, положение минералов, установить приблизительные временные рамки их возникновения. Петрографические труды определяют, какие существуют горные породы по происхождению, каково процентное соотношение в них минералов .

Более сложной наукой является петрология. Необходимость в специальных и более глубоких исследованиях возникла в результате накопления огромного багажа знаний. К горным породам относятся разные виды минералов, которые соответствуют осадочному, магматическому и метаморфическому типу. И каждый из них является предметом изучения определенной ветви упомянутой дисциплины. Так, науку об осадочных минералах интересует текстура и состав солей, известняков, песчаников, конгломератов и прочих камней осадочного происхождения. Магматическая петрология рассматривает минералы, выкристаллизовавшиеся из расплавленной магмы. Метаморфическая наука изучает мрамор, сланцы, гнейсы и другие породы, образованные в ходе трансформации.

Кроме всего прочего, ученые также занимаются геохимическими исследованиями. Они дают общее представление о химическом составе породы, ее возрасте, месте происхождения, минеральных фазах, температуре и давлении, при которых она формировалась.

Самые распространенные горные породы

На нашей планете имеется огромное количество залежей самых разных минералов. Большинству из них люди нашли практическое применение. Некоторые породы более востребованы, некоторые менее. Поговорим о камнях, чаще всего используемых человеком.

Пожалуй, это самый распространенный камень, состоящий из кварца, полевых шпатов, слюды. Гранит имеет зернисто-кристаллическую структуру, делится на три категории: мелко-, средне- и крупнозернистый. Камень имеет самые разные оттенки, самыми редкими считаются голубовато-зеленый, светло-серый и бордовый. Гранит отлично поддается полировке, некоторые его разновидности подвергают термической обработке. Делается это для создания дополнительных декоративных эффектов. Эксплуатационные свойства и механические показатели гранита оцениваются очень высоко, поэтому камень используется для облицовки фасадов сооружений, набережных, при строительстве цокольных конструкций. Камень используется и для создания скульптур.

Еще одна популярная горная порода. Виды горных пород зависят от способа образования. Песчаники относятся к осадочному типу, поскольку состоят из сцементированного песка. В природе встречаются камни самых разных цветов: зеленые, желтые, серые, красные, бурые. Для декоративных целей чаще всего используются мелкозернистые коричневые, красные и зеленые песчаники. В основном они идут на облицовку зданий.

Принадлежит к зернисто-кристаллической породе, появился в результате воздействия на доломит и известняк высокой температуры и давления. Мрамор обладает высокими декоративными свойствами, он хорошо поддается обработке. Так, шлифовка минимизирует четкость и яркость, полировка, наоборот, усиливает рисунок, скалывание осветляет фон. Камень бывает цветной, серый и белый.

Камень образовался из-за сильного уплотнения глины, перекристаллизовавшейся под односторонним сильным давлением. Сланцы способны раскалываться на очень тонкие пластины, по цвету встречаются красно- и серо-коричневые, темно-серые, черные экземпляры. Этот декоративный и долговечный материал, не требующий никакой обработки, используется для внутренней и наружной облицовки.

Такие горные породы, как малахит, оникс, лазурит, опал и яшма, ценятся больше других, потому что они реже встречаются в природе. Эти камни идут на изготовление украшений, декоративных фигур, небольших элементов интерьера.

Магматические горные породы: механизмы образования, особенности строения, минеральный состав, свойства, применение в строительстве

Генетическая классификация горных пород. Влияние условий образования на структуру и свойства горных пород.

Горные породыпредставляют собой скопления одного или нескольких минералов. Минераломназывают тело, однородное по химическому составу и физическим свойствам, возникшее в результате физико-химических процессов, протекающих в земной коре. Группы минералов:1.Группа кремнезема (кварц, опал, халцедон). 2.Группа железомагнезиальных (пироксены, амфиболы, роговая обманка). 3.Группа карбонатов (кальцит, доломит, магнезит). 4.Группа сульфатов (гипс, ангидрит). 5.Группа глинистых минералов (каолинит, гидрослюды, монтмориллонит). 6.Группа алюмосиликатов (слюда, полевые шпаты).Группы горных пород по происхождениюИзверженные, илимагматические1. Массивные: а) глубинные — гранит, сиенит, диорит, габбро: б) излившиеся — порфиры, базальт, диабаз, трахит, андезит 2. Обломочные: а) рыхлые — вулканическийпепел, вулканический песок,пемзы; б) цементированные —вулканические туфы, трассы. Осадочные (седиментарные)1.Химические: известняк, доломит,магнезит, гипс,ангидрит 2. Обломочные:а) рыхлые — гравий,природный щебень, песок, глина; б) цементированные —песчаник, конгломерат, брекчия 3.Органогенные: плотный известняк,известняк-ракушечник, диатомит, трепел 3.Видоизмененные, или метаморфические1.Изверженные (гнейс) 2.Осадочные (сланцы,мрамор, кварцит). Свойства горных пород зависят от степени кристаллизации, размеров зерен, взаимного расположения составных частей породы, от плотности породы, которые определяются условиями образования. Магматические породы образовались в процессе кристаллизации сложного природного расплава-магмы. Осадочные возникли в поверхностных условиях из продуктов разрушения любых других горных пород. Метаморфические являются продуктом перекристаллизации и приспособления пород к изменившимся в пределах земной коры физико-химическим условиям.По плотности: тяжелые — более 1800 кг/м 3 ;легкие — менее 1800 кг/м 3 .По пределу прочности при сжатии (МПа) на марки: для тяжелых — от 10 до 100; для легких — от 0,4 до 20.По морозостойкости на марки:F15-500 (тяжелые)F10-25 (легкие).По степени обработки различают:грубообработанные (бутовый камень, щебень, гравий,песок); профилированные (пиленые штучные камни и блоки для стен; камни, плиты и профильные изделия для облицовки зданий и сооружений).

Магматические горные породы: механизмы образования, особенности строения, минеральный состав, свойства, применение в строительстве.

Главной составляющейизверженых пород является кремнезем (SiO2). Образование магматических пород связано с проблемами происхождения земли и строения Земли. Магматические горные породы в зависимости от условий происхождения делятся на Массивные:1.Глубинные – это породы, образовавшиеся при застывании магмы на разной глубине в земной коре (гранит, сиенит, габбро, диорит). 2.Излившиеся породы образовались при излиянии магмы из глубин и затвердении на поверхности (порфиры, трахит, андезит, диабаз, базальт).Обломочныепороды образовались при быстром охлаждениилавы: 1.рыхлые (вулканический пепел,вулканический песок, пемза) 2.цементированные (вулканические туфы).Глубинные горные породы образуются при медленном остывании магмы в глубинных породах, следствием является ряд общих свойств: малая пористость, большая плотность (2600-3000 кг/м 3 ), высокая прочность (при сжатии 100-300 МПа), низкоеводопоглощение (меньше 1% по объему), морозостойкость. Обработка таких пород из-за высокой прочности затруднительна, но благодаря высокой плотности хорошо полируются и шлифуются. Граниты обладают благоприятным для строительного камня минеральным составом, отличающимся высоким содержанием кварца( 25-30 %), натриево- калиевых шпатов(35-40%) и плагиоклоза (25-30%). Прочность при сжатии (120-250 МПа), малая пористость (меньше 1,5%). Благодаря высокой кислотостойкости, граниты применяют в качестве кислотоупорной облицовки. Из всех изверженных пород граниты наиболее широко используют в строительстве, так как они являются самыми распространенными. Излившиеся горные породы:Порфиры по своему минеральному составу близки к гранитам, а также сходны по прочности, пористости, водопоглощению. Трахиты по своему минеральному составу схожи с сиенитами, но более пористы, предел прочности при сжатии (60-70 МПа), легко обрабатываются, но не полируются.Андезиты желтовато-серого цвета, содержит плагиоклазы, роговую обманку, пористая структура, плотность (2700-3100 кг/м 3 ), предел прочности при сжатии (140-250 МПа). Диабазы – порода мелкозернистая, имеют черный цвет, отличаются высокой твердостью, прочностью(300-400 МПа) и вязкостью. Обломочные горные породы:Пемза представляет собой пористое вулканическое стекло, цвет белый или серый, пористость до 60%, Твердость около 6, истинная плотность 300-900 кг/м 3 . Вулканический пепел – мелкие частицы лавы размером до 2мм, является активной минеральной добавкой. Вулканические туфы – горные породы, образовавшиеся из твердых продуктов вулканических извержений, истинная плотность 2600 кг/м 3 , пористость 40-70%, малая теплопроводность, прочность от5 до 15 МПа.

Природные каменные материалы

История цивилизации начиналась с каменного века. Природный камень – первое добытое человеком полезное ископаемое, а природные каменные материалы, получаемые из горных пород, являются древнейшими строительными материалами. Не потеряли свою актуальность и востребованность природные каменные материалы и в настоящее время. Из горных пород сегодня производят отделочные и конструкционные изделия, вяжущие вещества (цемент, гипс, известь, жидкое стекло), бетоны, растворы, керамические и теплоизоляционные материалы, асбестоцементные изделия и другие материалы.

К горным породам относят значительные по объему природные образования, состоящие из отдельных минералов. В соответствии с ГОСТ 30629 горная порода – полиили мономинеральный агрегат, образующий самостоятельное тело в земной коре.

Минералы (от лат. minera – руда) – это вещества, являющиеся продуктами физико-химических процессов или жизнедеятельности растительных и животных организмов, образующиеся в земной коре естественным путем. Они имеют однородный химический состав и физические свойства, т.е. минерал это физически и химически индивидуальное вещество. Если минерал – химическое соединение элементов, то горная порода – механическое соединение минералов.

В природе известно около 3 тыс. минералов, но в образовании горных пород участвуют только 30…50 и их называют породообразующими (кварц, полевые шпаты, слюды).

Горные породы могут слагаться как одним минералом, так и их комплексом. Если горные породы состоят из одного минерала, то их называют мономинеральными (кварцит, известняк, кварцевый песок, гипс, яшма и др.). Породы, состоящие из нескольких минералов, называются полиминеральными – гранит, диорит, диабаз, базальт и др.

Важнейшими признаками строения горных пород являются их структура и текстура. Причем в мировой и отечественной геологической литературе эти термины трактуются неоднозначно. В соответствии с ГОСТ 30629 под структурой горной породы понимают совокупность признаков, связанных с формой, строением и размерами минеральных зерен (или частиц и обломков), степенью их кристалличности и взаимным расположением. По абсолютной и относительной величине зерен различают виды структур горных пород:

- гигантозернистая (размер зерен составляет более 10 мм);

- крупнозернистая (10…5 мм); среднезернистая (5…1 мм);

- мелкозернистая (менее 1 мм);

- афанитовая (тонкозернистая, микрокристаллическая и скрытокристаллическая) – менее 0,1 мм;

- равномерно-зернистая и неравномерно-зернистая (порфировидная и порфировая).

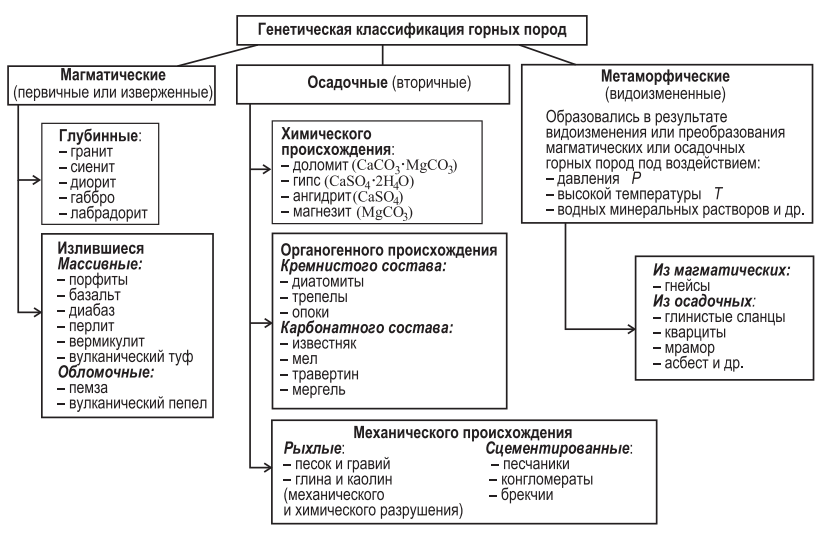

Рис. 1. Генетическая классификация горных пород

По степени кристалличности различают полнокристаллические и неполнокристаллические (полукристаллические и стекловатые) структуры.

Текстурой (от лат. textura – ткань, строение) называют совокупность признаков строения горной породы, обусловленных ориентацией, относительным расположением и распределением составных частей породы. Выделяют текстуры горных пород: массивную, пористую и слоистую (анизотропную).

Состав, строение, структура, текстура и условия залегания горных пород находятся в причинной зависимости от формирующих их геологических процессов, происходящих в определенных физико-химических условиях. Согласно генетической (от греч. genesii – происхождение) классификации горные породы подразделяются на магматические (изверженные или первичные), осадочные (вторичные) и метаморфические, или видоизмененные (рис. 1).

2. Породообразующие минералы

Основными породообразующими минералами горных пород являются кремнезем, алюмосиликаты, железисто-магнезиальные силикаты, карбонаты и сульфаты. Наиболее распространенным кремнеземистым минералом в земной коре является кварц (до 18%). Название происходит от старинного славянского наречия твардц и обозначает твердый.

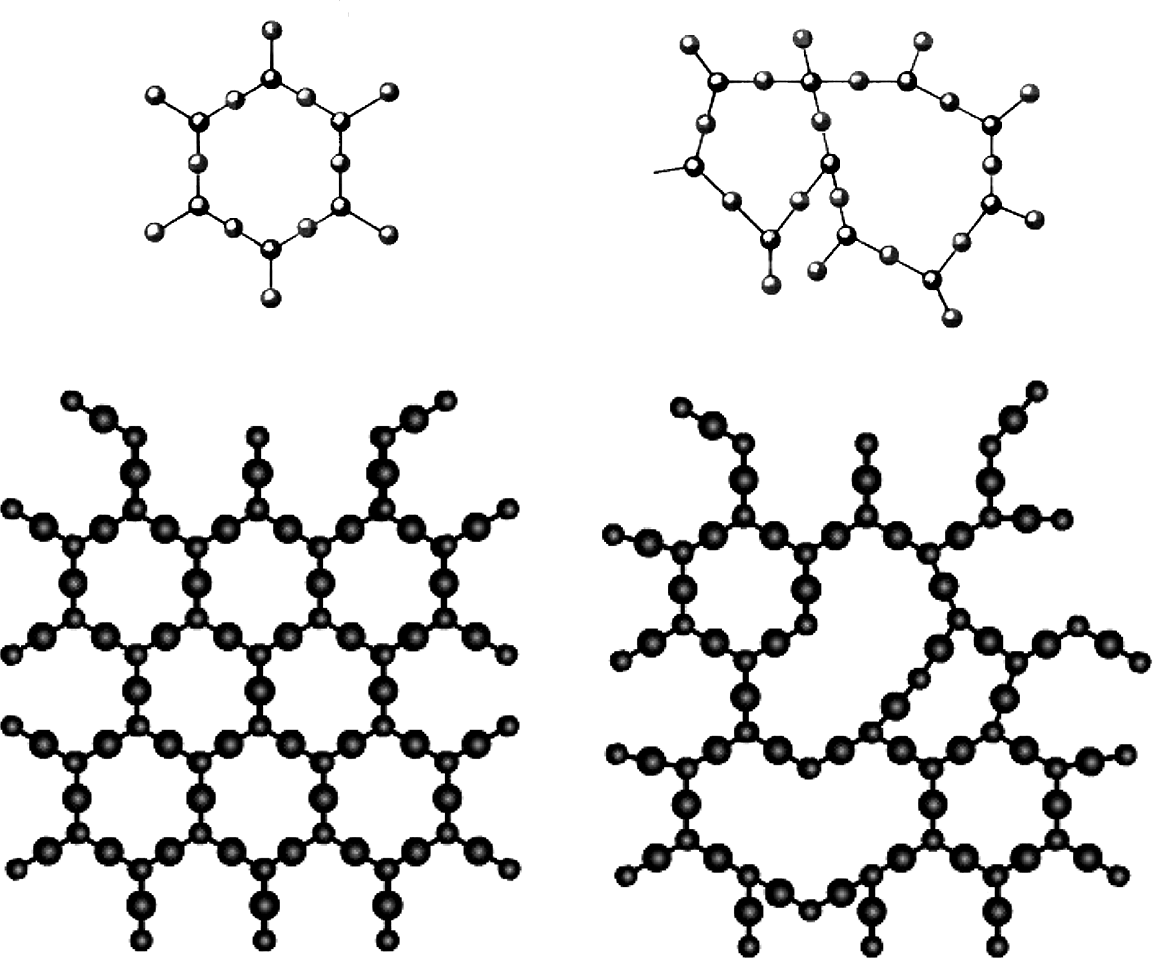

Кварц – это диоксид кремния (SiO2), или кремнезем. В природе может находиться в двух модификациях: кристаллической и аморфной формах, часто в соединении с водой (SiO2 · nH2O). Кристаллическое состояние получается, если расплавленный кварц охлаждать медленно. Если же охлаждение расплава будет быстрым, то молекулы не успеют занять «стройное положение» и получится аморфный кремнезем (рис. 2). Кристаллический кварц отличается сравнительно высокими плотностью (2,6…2,8 г/см 3 ), прочностью (до 2 тыс. МПа), твердостью (7 – по шкале твердости Мооса), химической стойкостью и другими положительными свойствами. Он может быть прозрачным, бесцветным, белым, железистым или других цветов. При разрушении горных пород (выветривании) зерна кварца не разрушаются, а образуют кварцевый песок.

Рис. 2. Схема кристаллической (а) и аморфной (б) структуры кремнезема

При обычной температуре кварц не взаимодействует с кислотами (кроме плавиковой) и щелочами, а в среде насыщенного пара при повышенных температуре (150…200 °С) и давлении в автоклавах он взаимодействует со щелочами (например, с Ca(OH)2, образуя гидросиликаты кальция 2СаО · SiО2 · nН2О и 3СаО · SiО2 · nН2О – составляющие цементного камня или силикатные материалы). При температуре 1710 °С кварц плавится и после быстрого охлаждения образует аморфный кремнезем (кварцевое стекло) плотностью 2,3 г/см 3 . В природе встречается как в виде самостоятельной горной породы (кварцевый песок), так и в составе многих других горных пород (гранит и др.).

Кварц может находиться (хотя и редко) в скрытокристаллической форме. К таким разновидностям кремнезема относятся кремень, халцедон, агат, яшма и др. В условиях поверхностных зон земной коры они неустойчивы.

В аморфном состоянии кремнезем встречается в осадочных горных породах в виде минерала опала – SiО2 · nН2О, т.е. гидратированного кремнезема. Содержание химически связанной воды в нем – 2…20%. Аморфный кремнезем часто называют вулканическим стеклом (обсидиан). Гидратированный кремнезем при обычной температуре обладает повышенной реакционной способностью к гидроксиду кальция Ca(OH)2. Такое свойство аморфного кремнезема широко используют при изготовлении минеральных вяжущих (например, пуццолановых и шлакопортландцементов). Некоторые горные породы целиком состоят из минерала опала – диатомиты, трепелы, опоки. Водный аморфный кремнезем является очень прочным природным цементирующим веществом, заполняя промежутки между зернами песка (в кремнистых песчаниках) и кальцита (в известняках).

Минерал кварц входит в состав всех трех групп горных пород – магматических, осадочных и метаморфических.

Алюмосиликаты представляют собой химические соединения глинозема с кремнеземом и другими оксидами. Глинозем Аl2O3 занимает второе место в земной коре после кремнезема. В природе встречается в виде минералов корунда и диаспора. Корунд является одним из наиболее твердых минералов. Его используют для производства высокоогнеупорных материалов и в качестве абразива. Диаспор представляет собой моногидрат глинозема Аl2O3 · Н2О и входит в состав бокситов, используемых в качестве алюминиевой руды и сырья для производства глиноземистого цемента.

К минералам группы алюмосиликатов относят полевые шпаты, слюды, каолиниты. Полевые шпаты составляют около 60% массы земной и лунной коры и входят в состав метеоритов. Они участвуют в образовании магматических, метаморфических и некоторых осадочных горных пород. Вероятно отсюда и их название «полевые», т.е. встречающиеся на каждом поле.

По химическому составу полевые шпаты – это алюмосиликаты натрия, калия, кальция или их смесей. Характерной особенностью всех полевых шпатов является их низкая атмосферостойкость и склонность к выветриванию – большая, чем у других породообразующих минералов. При выветривании полевых шпатов образуется минерал каолинит (водный алюмосиликат – Аl2O3 · 2SiO2 · 2H2O) – основная составляющая глин. Он имеет белый, даже белоснежный цвет, на ощупь слегка жирный и легко рассыпается. Глины с большим содержанием минерала каолинита тоже имеют белый цвет и называются огнеупорными. Полевой шпат в смеси с каолином и кварцем является сырьевой смесью для получения фаянса, фарфора и полуфарфора.

В группу сложных алюмосиликатов входят слюды. Они имеют слоистую структуру (совершенную спайность в одном направлении) и поэтому способны легко расщепляться на тончайшие гибкие пластинки. В составе горных пород (многих магматических и осадочных) чаще всего встречаются две разновидности слюды – биотит, мусковит и др.

Биотит – это железисто-магнезиальная слюда. При выветривании он превращается в гидратированную разновидность вермикулит – составляющую одноименную горную породу.

Характерной особенностью железисто-магнезиальных минералов являются их высокая плотность (3000…3600 кг/м 3 ), ударная вязкость, стойкость против выветривания и темная окраска. Поэтому их называют еще темноокрашенными. При большом их содержании в горных породах они придают им темный цвет и большую вязкость, т.е. повышенную сопротивляемость удару. К ним относят пироксены, амфиболы, оливины и др. Они входят в состав таких горных пород, как габбро, диабазы, базальты.

Группу карбонатов представляют кальцит, магнезит, доломит и др. Кальцит (известковый шпат) – самая распространенная форма безводного карбоната кальция (СаСО3) в земной коре. Легко распознается по шипению или вскипанию при действии на него разбавленной соляной кислотой в результате выделения углекислого газа (СО2). По красоте и разнообразию кристаллов кальцит занимает первое место среди других минералов. При этом чистый кальцит – бесцветен, а при наличии примесей имеет белый, серый или другие окрашенные светлые оттенки. Входит в состав известняков, мела, доломита и других горных пород. Характерной особенностью кальцита является способность при температуре 900…1100 °С разлагаться на СаО и СО2. Оксид кальция (СаО) представляет собой вяжущее вещество – известь.

Магнезит – карбонат магния МgСО3 – имеет химическое происхождение. В земной коре его содержится значительно меньше, чем кальцита. Входит в состав одноименной горной породы – магнезита и других (доломита, известняка).

Доломит по химическому составу представляет собой двойную углекислую соль кальция и магния (СаСО3 · МgСО3). Входит в состав горной породы с тем же названием – доломит, а также известняков и других горных пород.

К группе сульфатов относятся минералы гипс и ангидрит, представляющие природные соли серной кислоты.

Гипс является минералом осадочного происхождения и представляет собой водную разновидность сульфата кальция (СаSО4 · 2Н2О). Образует породу под тем же названием – гипс (гипсовый камень). Структура его может быть волокнистой, пластинчатой, игольчатой или зернистой. Гипс более растворим в воде по сравнению с кальцитом. При определенных температурах гипс способен разлагаться на полуводный (СаSО4 · 0,5Н2О) и безводный сернокислый кальций (СаSО4), которые обладают вяжущими свойствами.

Ангидрит – безводная разновидность гипса (СаSО4). При насыщении водой переходит в гипс с незначительным увеличением в объеме. Образует породу одноименного названия – ангидрит. Тонкозернистый ангидрит голубого цвета известен под названием бергамского мрамора. Используется в основном для производства вяжущих веществ.

Из других минералов, которые представляют определенный интерес для строителей, можно назвать асбест, тальк, монтмориллонит и др. Входят в состав, как правило, метаморфических или осадочных горных пород.

3. Магматические горные породы

Магматические горные породы образовались непосредственно из магмы (расплавленной массы преимущественно силикатного и алюмосиликатного составов, образующейся в земной коре на сравнительно большой глубине) в результате ее затвердевания и кристаллизации. По содержанию кремнезема магматические породы подразделяют на кислые (85…65% SiO2), нейтральные (65…52% SiO2) и основные (52…35% SiO2). Кислые породы богаты соединениями кремния, калия, натрия и отличаются более светлой окраской. Основные породы содержат больше кальция, магния, железа и окрашены в более темный цвет.

В зависимости от условий и среды, в которых происходило формирование состава и структуры, образовались так называемые глубинные и излившиеся горные породы. Формирование глубинных горных пород происходило в условиях медленного и равномерного охлаждения магмы под большим давлением верхних слоев земной коры. Эти условия обеспечили полную кристаллизацию составляющих их минералов. В результате образовались массивные, плотные и прочные горные породы, с высокой морозостойкостью, низким водопоглощением и преимущественно крупнокристаллическим строением. К таким породам относятся граниты, сиениты, диориты, габбро, лабрадориты и др.

Гранит (от лат. granitum – зерно) – самая распространенная в земной коре горная порода с ярко выраженной зернисто-кристаллической структурой. Состоит из кварца (20…40%), полевого шпата (40…60%), слюды (5…20%) и других минералов. В зависимости от их соотношения и прежде всего от главной составляющей (полевого шпата) гранит имеет цвет от серого до черного, в том числе розовый, темно-красный, зеленый и даже голубой. Лучшими строительными свойствами обладают граниты, содержащие больше кварца и меньше слюды. С увеличением содержания полевых шпатов гранит становится более вязким, но и более склонным к выветриванию. Благодаря высокой плотности гранит хорошо полируется, сохраняя зеркальный блеск поверхности в течение длительного времени, и легко поддается тёске, что позволяет создавать различные фактуры.

Гранит обладает плотностью 2600…2800 кг/м 3 , морозостойкостью (более 200 циклов) и прочностью при сжатии – 120…300 МПа. Пористость гранита не превышает 1,5%, водопоглощение – 0,5%. Долговечность составляет 1000 и более лет. Вместе с тем гранит – хрупкая порода и не достаточно огнестойкая. При пожарах сравнительно легко растрескивается. Объяснить это можно различными коэффициентами температурного расширения отдельных его составляющих и анизотропностью строения. Применяется гранит преимущественно для внешней облицовки зданий и сооружений, изготовления бортовых камней, ступеней, колонн и в качестве заполнителя для высокопрочных бетонов.

Сиениты (от названия горы Сиено в Египте) отличаются от гранитов тем, что не содержат в своем составе кварца, и потому легче поддаются обработке. Цвет более темный, чем у гранита (серо-красный и темно-зеленый). По плотности и прочности сиениты близки к гранитам, но менее устойчивы против выветривания. Сиениты с небольшим содержанием кварца называются граносиенитами. Применяются сиениты в качестве облицовочного камня и заполнителя для бетона.

Диорит (от греч. diorizo – различать) состоит в основном из полевого шпата (75%) и цветных минералов (25%). Структура – от мелкозернистой до крупнозернистой, иногда порфировидная. Цвет диорита – от темно-зеленого до черного с зеленоватым оттенком. Порода твердая, не хрупкая и стойкая при выветривании, плотность – 2700…2900 кг/м 3 , прочность – 150…280 МПа. Отличительной особенностью этой породы является высокая вязкость, поэтому диорит целесообразно применять при ударных нагрузках (например, при мощении дорог), использовать в качестве облицовочного материала.

Диориты с небольшим содержанием кварца называются гранодиоритами. Это декоративный камень, сочетающий в себе прочность гранита и красоту мрамора.

Габбро (по названию местности Габбро (Gabbro) в Италии) – зернисто-кристаллическая порода. Имеет ту же структуру, что и гранит. Отличается высокой вязкостью, прочностью (80…350 МПа), декоративностью и стойкостью к выветриванию. Цвет варьируется от черного до темно-зеленого, иногда встречается с пятнистой окраской. Истинная плотность породы почти равна средней плотности и составляет 2750…3250 кг/м 3 , пористость – 0,15…2,5%, водопоглощение – 0,02…0,7%. Применяется габбро в качестве облицовочного и штучного камня, заполнителя для бетона, сырья для каменного литья и минеральной ваты, балластировки автомобильных дорог и железнодорожных путей. Разновидность породы габбро – лабрадорит.

Основной составной частью лабрадорита является минерал лабрадор, состоящий из натриевого и кальциевого полевых шпатов. Имеет массивную текстуру и зернисто-кристаллическую структуру. Цвет породы может варьироваться от серого (светлого) до серо-коричневого, почти черного. Обладает яркими переливами цветов (синего, голубого, зеленого, золотистого и др.), что увеличивает декоративную ценность камня. Определить принадлежность горной породы к лабрадориту можно по синеватому отливу (иризации) на гранях слагающих кристаллов. Плотность породы составляет 2700…2860 кг/м 3 , пористость – 1,2…1,8%, прочность на сжатие – 40…160 МПа, водопоглощение – 0,14…0,21%. Лабрадорит используется в качестве ценного и красивого облицовочного камня.

Излившиеся горные породы образовались в результате вулканического извержения магмы, застывшей ближе к поверхности (в приповерхностных слоях до 5 км) или на самой поверхности земли при более низких температуре и давлении. Из-за быстрого охлаждения магмы (лавы) такие породы закристаллизовались лишь частично. Они имеют, как правило, стеклообразную, скрыто- или мелкокристаллическую структуру, иногда на фоне крупных кристаллов. Такое строение горных пород называют еще порфировым по аналогии с широко распространенными среди этой группы пород порфирами. Наличие крупных вкрапленников на фоне мелкокристаллической структуры повышает декоративные качества такого камня, но понижает атмосферостойкость.

Излившиеся горные породы могут иметь как плотное строение (массивные породы), так и пористое. К массивным излившимся горным породам относятся порфиры, диабазы, базальты и др. По составу они являются аналогами глубинных горных пород, но отличаются по структуре и текстуре.

Порфиры имеют две разновидности: кварцевую (аналоги гранитов) и бескварцевую (аналоги сиенитов). Отличаются от гранитов неоднородностью строения и наличием вкрапленников в мелкозернистой структуре. Вкрапленниками порфиров являются кварц, полевые шпаты и цветные минералы. Поэтому стойкость их к выветриванию ниже, а декоративные свойства выше, чем у гранитов. Наибольшей устойчивостью обладают кварцевые порфиры с плотной мелкокристаллической структурой. Цвет у порфиров варьируется от красно-бурого до серого с различными оттенками, плотность – 2400…2500 кг/м 3 , прочность на сжатие – 120…130 МПа. Из порфиров изготовляют облицовочные плиты, щебень и штучный камень в дорожном строительстве.

Базальт по химическому составу является аналогом габбро, состоит в основном из минералов полевого шпата и авгита или оливина. Название «базальт» (basaltes) произошло от эфиопского, по одной из версий обозначало железосодержащий камень, по другой – кипяченый.

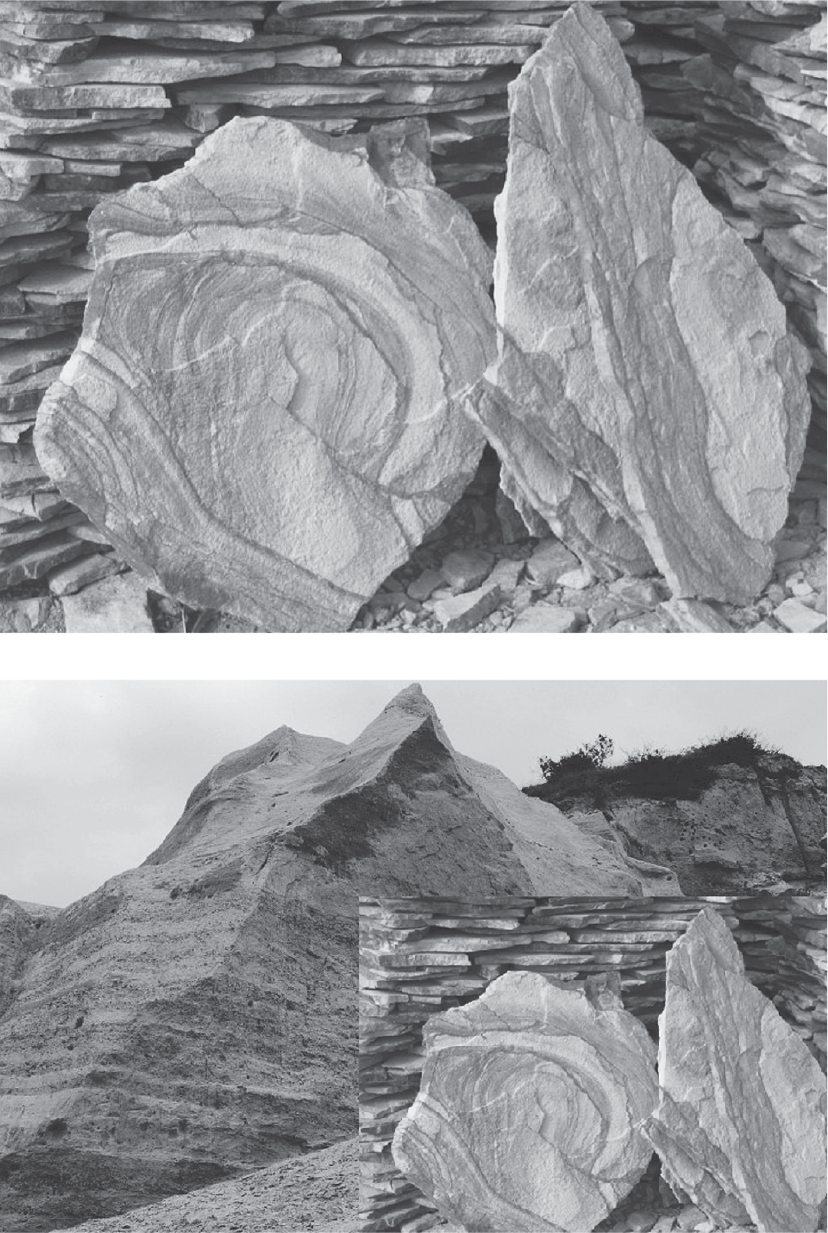

Цвет базальтов обычно темно-серый, черный или зеленоваточерный, структура – скрытокристаллическая порфировая. Размер вкрапленников может достигать нескольких сантиметров в длину и составлять до 20% от массы породы. Для базальтов характерна столбчатая, реже – шаровидная отдельность (структура), формируемая при неравномерном затвердевании лавы (рис. 3).

Физико-механические свойства базальтов весьма разнообразны, что объясняется разной пористостью породы (0,6…19%). Плотность их составляет 2600…3300 кг/м 3 , водопоглощение – 0,15…10%, прочность на сжатие – 110…500 МПа, температура плавления – 1100…1250 °С. Базальт – твердая порода, с трудом поддается обработке, но хорошо полируется. Высокая прочность и относительно низкая температура плавления обусловили применение базальта в качестве основного сырья для каменного литья и производства минеральной ваты (каменной или базальтовой). Плавленый базальт имеет более высокую прочность (до 800 МПа) и долговечность. Применяется базальт также в качестве облицовочного материала, заполнителя для бетона и в дорожном строительстве.

Рис. 3. Базальтовое месторождение

Диабаз (от фр. diabase – сокращенное от выражения «дважды базальт») тоже является излившимся аналогом габбро. Порода отличается высокой твердостью, вязкостью, долговечностью и относительно невысокой температурой плавления – 1200…1300 °С. Сравнительно легко поддается колке и полировке. Обладает низкой истираемостью и поэтому является хорошим материалом для устройства дорожных покрытий и получения высокопрочного щебня. Также его используют в качестве сырья для каменного литья. Прочность плавленого диабаза возрастает в 2–2,5 раза (500 МПа против 200…300 МПа). Плавленый диабаз также стоек к кислотам и щелочам.

Перлит – это природное вулканическое стекло, обогащенное водой, т.е. застывшее вулканическое стекло излившихся пород, которые вышли на поверхность по трещинам в земной коре. По текстуре напоминает жемчуг, что и определило его название (от фр. perle – жемчуг). Содержание воды в нем колеблется в очень широких пределах 1…12% и выше.

Вермикулит (от лат. vermiculus – червеобразный) является мономинеральной горной породой (минералом) из группы гидрослюд, имеющих слоистую структуру и содержащих межслойную воду в связном состоянии (5…18%). Окраска вермикулита бывает бурой, золотистой, зеленой, серой, черной.

Наряду с плотными образуются и пористые разновидности обломочных излившихся пород преимущественно из частиц раздробленной лавы, выбрасываемой вулканами, или лавы, насыщенной газами. Такие породы могут быть рыхлыми (вулканический пепел, песок, пемза) и сцементированными (вулканические туфы, трассы, туфовая лава). Последние образовались в результате цементации и уплотнения вулканических пеплов и других твердых зернистых материалов. Связующим веществом служили вулканический пепел, кремнезем, глина и продукты разложения пепла.

Вулканический пепел – порошкообразные частицы вулканической лавы, состоящие в основном из мельчайших обломков вулканического стекла (аморфного кремнезема), кристаллических зерен кварца и других минералов. Происхождение пепла объясняется размельчением лавы при вулканических взрывах. Рыхлые массы (образования) с крупностью частиц до 2 мм называют вулканическим пеплом, до 5 мм – вулканическим песком и более 5 мм – пемзой. Применяются в качестве активной минеральной добавки к вяжущим веществам (цемент, известь) и как заполнители для легких бетонов.

Пемза образовалась при быстром охлаждении магмы и интенсивном выделении из нее газов, вспучивающих массу. Быстроеохлаждение вспученных кусков магмы привело к образованию стекловидной пористой породы. Состоит в основном из аморфного кремнезема (до 70%) и глинозема (до 15%). Пустотность – до 80%, плотность – 400…600 кг/м 3 (пемза плавает в воде), прочность на сжатие – до 4 МПа. Замкнутость пор обеспечивает низкое водопоглощение и высокую морозостойкость. Залегает она в виде обломков размером 5…50 мм и более. Используют пемзу в качестве теплоизоляционного и шлифовального материала.

Вулканический туф – это пористая порода, состоящая из вулканического пепла и пемзы, уплотненных и сцементированных. Степень уплотнения зависит от условий залегания. Вулканический туф характеризуется значительной пористостью (50…70%), низкими плотностью (1200…1300 кг/м 3 ) и теплопроводностью, достаточной прочностью, долговечностью и хорошо обрабатывается. Применяется как стеновой материал в виде блоков и облицовочных плит. Отходы при этом используются в качестве заполнителей для легких бетонов и гидравлических добавок к минеральным вяжущим веществам. Наиболее уплотненные (камневидные) туфы называют вулканическими трассами.

Туфовые лавы образовались при быстром вспенивании изливающихся лав, резком падении давления и одновременном примешивании к ним разнообразного вулканического материала. Количественное соотношение лавы и твердого обломочного материала в ней варьируется в различных пределах, что приводит к образованию многообразных по составу, строению, окраске и физико-механическим свойствам пород. Туфовые лавы используются для производства стеновых камней, крупных блоков, в качестве заполнителя и активной минеральной добавки.

4. Осадочные горные породы

Осадочные горные породы имеют вторичное происхождение, т.е. как на поверхности Земли из продуктов разрушения ранее существовавших горных пород, так и на дне водных бассейнов из остатков отмерших организмов, растительного мира (водорослей) и т.п. Процесс образования протекал по схеме: физическое и химическое выветривание пород, механический и химический перенос, отложение и накопление продуктов их разрушения, уплотнение и цементация рыхлого осадка с превращением его в породу.

Все осадочные породы имеют практически одинаковые формы залегания в виде пластов, с которыми связаны их характерные текстурные признаки – слоистость и пористость. Они отличаются многообразием структур и текстур, с широким варьированием формы и размеров частиц. В зависимости от условий образования различают осадочные горные породы химического, органогенного и механического (обломочного) происхождения. Породы химического и органогенного происхождения часто бывают связаны друг с другом рядом переходов. Структура химических пород определяется размерами кристаллов слагающих их минералов (крупно-, средне-, мелкозернистая, скрытокристаллическая), а органогенных – сохранностью входящих в них остатков и принадлежностью их к тем или иным группам организмов. Органические остатки могут быть разрушены и не разрушены.

Породы химического происхождения образовались в результате осаждения минеральных веществ из истинных (путем кристаллизации) и коллоидных (вследствие коагуляции) растворов с последующим уплотнением и цементацией. Общая особенность таких пород – пористость, трещиноватость и растворимость в воде. Доломиты (названы по имени французского ученого Д. Доломье) состоят из минерала того же названия CaCO3 · MgCO3 с примесями других веществ (кальцит, ангидрит, кварц). Образуются в основном путем химического изменения известняковых пород и выпадением из водных растворов. По структуре – плотная порода (2850 кг/м 3 ), цвет – от серовато-белого с желтоватым, буроватым и зеленоватым оттенками до черного. Твердость – 3,5…4,0. По составу различают доломит (более 90% минерала доломита), известковистый доломит (50…90%) и доломитизированные известняки (менее 50% минерала доломита). Применяют доломиты для изготовления облицовочных плит, щебня для бетона, огнеупоров, минеральных вяжущих веществ, в стекольной промышленности.

Гипс – плотная порода белого или светло-серого цвета. Состоит из минерала того же названия – гипса (CaSO4 · 2H2O). Содержит в своем составе кристаллизационную воду, способную выделяться при нагревании с образованием полуводного или безводного гипса (ангидрита). Легко растворяется в воде. Средняя плотность составляет 2100…2200 кг/м 3 , истинная – 2,3…2,4 г/см 3 , твердость – 1,5…2. Основное применение – сырье для производства гипсовых вяжущих веществ (ГОСТ 4013), а также в виде плит для внутренней облицовки зданий и как добавка к цементам для регулирования сроков схватывания.

Органогенные горные породы образовались в результате отложения и уплотнения (цементации) отмерших организмов, водорослей и других растений. Они могут быть кремнистого (диатомиты, трепелы, опоки) и карбонатного (известняк, мел и др.) составов.

Известняк образовался в водных бассейнах из остатков животного и растительного мира или как продукт химических осадков. Рыхлые скопления этих осадков уплотнялись давлением воды и скреплялись углекислым кальцием. Состоит в основном из минерала кальцита CaCO3 и примесей глины, кварца, доломита и др. Примеси MgCO3 и SiO2 повышают твердость, прочность и стойкость известняков.

В зависимости от условий образования различают известняки плотные и пористые. Плотность известняков составляет от 800 кг/м 3 (известняк-ракушечник, травертин) до 2800 кг/м 3 (плотные кристаллические), прочность на сжатие соответственно 0,4…300 МПа, твердость их невелика, поэтому они хорошо поддаются обработке. Известняки обычно белого, светло-серого, желтоватого и розоватого цвета, но с примесями могут иметь любой цвет вплоть до черного. Используются они для производства извести, портландцемента, а также щебня и облицовочных плит. Однако для облицовки зданий и изготовления архитектурностроительных изделий больше используются мраморизованные известняки.

Известняк-ракушечник – пористая порода, состоящая из раковин моллюсков и их обломков, сцементированных известковым веществом. Он хорошо пилится и обрабатывается. В нем очень много сердцевидных пустот, оставшихся от растворения раковин. Пустоты в данном случае играют положительную роль. Они способствуют лучшему сцеплению с раствором при облицовке плиткой и кладке блоков. Небольшая плотность и малая теплопроводность позволяют использовать известняк-ракушечник для изготовления стеновых блоков. Применяется также и как отделочный стеновой материал.

Травертин представляет собой известковые отложения углекислых источников и является самым распространенным отделочным и строительным материалом со времен Римской империи. Имеет мелконоздреватое строение и высокую прочность на сжатие (до 80 МПа). Порода мягкая, легко пилится, шлифуется, полируется. На рынок поставляется однородных пастельных оттенков: белого, бежевого, коричневого, желтого и др. Используется в архитектуре больших и малых форм – фасады, цоколи, колонны, тротуары, внутренние стены, полы и т.п.

Мергель представляет собой механическую смесь известняка и глины в различных соотношениях. Средняя плотность составляет 1900…2500 кг/м 3 , а прочность на сжатие – до 60 МПа. При соотношении 3 : 1 мергели используют для производства цементов.

Мел – аморфная модификация карбоната кальция. По химическому составу почти целиком состоит из минерала кальцита

(СаСО3). Мел образовался из мельчайших остатков раковин простейших организмов (растительных и планктонных животных – 60…70%). Остальная часть породы (30…40%) – тонкозернистый порошкообразный кальцит – возникла химическим путем. Мел отличается пористой структурой, имеет белый цвет и небольшую прочность. Используется для приготовления красок, замазок, шпатлевок, а также при производстве извести, цементов и стекла.

Диатомиты и трепелы представляют собой породы с большим содержанием водного аморфного кремнезема. Они образовались из панцирей диатомитовых водорослей, одетых тонкой прочной кремниевой оболочкой. После отмирания растений панцири оставались на дне водоемов и уплотнялись вместе с осаждавшимися между ними глиной и илом. Как трепелы, так и диатомиты имеют почти одинаковый химический состав и физические свойства. Пористость их составляет 60…70%, плотность – 350…950 кг/м 3 .

В отличие от диатомита трепел – порода более раннего происхождения. С течением времени трепел превращается в тонкопористую или плотную породу, почти полностью состоящую из аморфного кремнезема – опоку, состоящую, как и трепел, из зернышек опала и остатков кремневых скелетов организмов, сцементированных кремнистым веществом. Применяют опоку в качестве стенового камня и заполнителя для легких бетонов в естественном или термообработанном виде.

Диатомиты и трепелы отличаются большой химической активностью. Используются в качестве активной минеральной добавки к цементам и как теплоизоляционный материал. После термообработки породы в 1,5–2 раза снижается плотность. Продукт термообработки используется в качестве заполнителя для бетона, который получил название термолит.

Обломочные горные породы образовались в результате механического разрушения магматических и метаморфических пород под действие природных факторов и по размеру обломков подразделяются на грубообломочные (валуны, щебень, гравий), песчаные, пылеватые и глинистые. Они могут быть рыхлыми (песок, щебень и гравий (СТБ ЕN 932-1)) и сцементированными (конгломераты, брекчии, песчаники и др.). В сцементированных породах связующим служили карбонаты (кальций, доломит), оксиды кремния (опал, халцедон, кварц), оксиды железа, глинистые минералы и ряд других.

Наряду с механическим может проходить и химическое разрушение. Например, при разрушении полевошпатовых горных пород с последующим взаимодействием полевого шпата с водой и диоксидом углерода образовались водные силикаты алюминия и, в частности, минерал каолинит – основная составляющая глины.

Песок – это рыхлая смесь зерен горных пород крупностью 0,16…5 мм. По составу песок делят на кварцевый (наиболее распространенный), известняковый, полевошпатовый, пемзовый и др. По происхождению они подразделяются на горные, овражные, морские, речные и дюнные. При оценке качества песка учитывают его минералогический и гранулометрический составы, форму зерен, межзерновую пустотность и др. Применяются пески в качестве мелкого заполнителя в бетонах и растворах, для устройства оснований в дорожном строительстве, производства силикатных материалов, керамики, стекла и других материалов.

Гравий – смесь окатанных обломков горных пород размером 5…70 мм. Более крупные обломки (70…150 мм) называют галечником. Применяется в качестве крупного заполнителя для бетонов и балласта при строительстве дорог.

Природная смесь зерен песка и гравия в разных соотношениях называется песчано-гравийной смесью. При сортировке (просеивании) получают песок и гравий.

Глина – это тонкообломочные отложения из мельчайших частиц размером менее 0,005 мм, состоящие из минералов группы каолинита, монтмориллонита, других глинистых минералов, а также частиц кварца, слюды, полевых шпатов. Характерной особенностью глины является ее способность приобретать пластичность при увлажнении, сохранять заданную форму после высушивания и снова приобретать пластичность при увлажнении, а после обжига переходить в камневидное состояние. Глина применяется в керамической и цементной промышленности (см. п. 4.2).

Каолин (фарфоровая глина) – смесь особо чистых глин белого цвета и песка. Основной составляющей частью каолина тоже является минерал каолинит. Применяется в фарфоровой и фаянсовой промышленности.

Песчаники – это плотная порода, состоящая из зерен песка (чаще всего кварца), сцементированных различными природными примесями-растворами (рис. 4). В зависимости от вида связующего различают песчаники глинистые, известняковые, мергелистые, кремнеземистые и др. Их свойства определяются видом природного связующего, характером сцепления и плотностью породы. Прочность песчаников колеблется в пределах 1…150 МПа, плотность – 1900…2800 кг/м 3 , пористость – 0,7…7%, водопоглощение – 0,6…6%. Наибольшей прочностью обладают кремнеземистые песчаники (до 250 МПа), наименьшей – глинистые.

Могут быть серого, зеленого, красного, желтого, коричневого и бурого цветов. При метаморфизме кремнеземистый песчаник переходит в кварцит. Применяются песчаники для устройства полов промышленных зданий, тротуаров, в качестве облицовочного камня и заполнителей для бетона.

Разновидностями обломочных горных пород также являются конгломераты – из сцементированных зерен гравия, и брекчии – из щебня. Их прочность зависит от прочности входящих в их состав веществ и составляет 100…160 МПа. Применяются в основном в виде щебня, бутового камня и как декоративные отделочные камни.

5. Метаморфические горные породы

Метаморфические (от греч. metamorfo – превращать) горные породы образовались в результате видоизменения или геологических преобразований магматических или осадочных горных пород под воздействием тектонических процессов, высокого давления, температуры, газов, водных минеральных растворов и возможных химических процессов. По структуре их подразделяют на массивные, или зернистые (кварциты, мрамор), и сланцеватые (гнейсы, глинистые сланцы).

Кварциты – метаморфическая разновидность кремнеземистых песчаников. Образовались в результате их перекристаллизации. Кварциты весьма прочные и плотные горные породы. Прочность на сжатие достигает 400 МПа, плотность – 2800…3000 кг/м 3 , водопоглощение – менее 0,2%. Обладают высокой твердостью, малой истираемостью и большой долговечностью – более 500 лет. Кварциты хорошо полируются. Бывают темновишневого, красного, лилового и зеленого цветов. Кварцит считается очень красивым камнем, особенно малиново-красные и темно-вишневые его разновидности. Используются для наружной облицовки монументальных зданий и других сооружений повышенной долговечности.

Разновидностью кварцита является яшма – это очень богатый декоративный камень с узорчатым рисунком темно-красной, желтовато-зеленой или черной окраски. Используется в качестве прочного декоративного и поделочного материала.

Мрамор (от греч. marmaros – блестящий камень) образовался в результате перекристаллизации известняков и доломитов под воздействием высоких температур и огромных давлений. Чистый мрамор имеет белый цвет. В зависимости от примесей он может быть самых разнообразных цветов и оттенков: черный, сероватый, красный, коричневый, зеленый, розовый и др. Неравномерное распределение примесей в мраморе создает окраску с разными узорами и прожилками и повышает декоративные качества.

Отличительными особенностями мрамора являются высокие плотность (2700…2900 кг/м 3 ) и прочность на сжатие (до 300 МПа), малое водопоглощение (до 0,7%) и небольшая твердость (3). Поэтому мрамор легко поддается обработке: хорошо пилится на тонкие плиты, легко шлифуется и полируется. Применяется в качестве строительного и декоративного материала для внутренней облицовки стен, изготовления лестничных ступеней. Отходы в виде крошки используют для изготовления мозаичных полов, цветных штукатурок и облицовочного декоративного бетона. Для наружной облицовки мрамор применять не рекомендуется, так как под воздействием влаги и других атмосферных факторов он теряет свои декоративные качества.

Гнейсы образовались из горных пород гранитного типа и некоторых осадочных. Состоят в основном из минералов полевого шпата, кварца и др. По цвету – светлоокрашенные, серые, красноватые и других оттенков. Текстура – массивная, полосчатая, структура – разнозернистая. Строение – слоистое, поэтому легко раскалываются вдоль слоев и с трудом в перпендикулярном направлении. По свойствам гнейсы близки к гранитам, но менее долговечны. Плотность их составляет 2400…2800 кг/м 3 , а прочность – 100…200 МПа. Используются для устройства фундаментов, тротуаров, облицовки набережных и каналов.

Сланцы характеризуются ориентированным расположением породообразующих минералов и способностью раскалываться на тонкие пластины или плитки толщиной 3…10 мм. Образовались в результате метаморфизма магматических и осадочных горных пород (сильно уплотненных глин). Имеют черный или темно-серый цвет. Наибольшее применение в строительстве получили кремнистые и глинистые сланцы. Они используются для наружной и внутренней облицовки стен, полов и в качестве кровельного материала (природный шифер).

Асбест – название собирательное, объединяющее разные по химическому составу и минералогическому строению силикатные материалы волокнистого строения. Наибольшее применение в строительстве получил хризотил-асбест. Он обладает способностью расщепляться на тонкие гибкие и эластичные волокна и распушаться в тонковолокнистую массу подобно льняной или хлопковой, пригодной для изготовления несгораемых тканей. Длина пучков волокон может достигать нескольких сантиметров, а диаметр не превышает 1 мм. Используется в асбестоцементной промышленности и производстве теплоизоляционных материалов.

6. Материалы и изделия из природного камня

Все каменные материалы и изделия, используемые в строительстве, можно условно разделить на три основные группы:

- материалы, применяемые без обработки – в исходном виде (валунный и булыжный камни, гравий, песок, песчано-гравийные смеси и др.);

- изделия правильной геометрической формы, полученные непосредственно из горного массива (блоки, стеновые камни и др.);

- облицовочные (декоративные) изделия (плиты, ступени, проступи, парапеты и др.).

Для оценки пригодности горной породы в качестве сырья для производства изделий предварительно проводят минералого-петрографические исследования (макро- и микроскопические), определяют физико-механические и химические показатели горной породы, оценивают декоративность (цвет, текстуру и пригодность к полировке), радиационные характеристики, показатель технологичности и др. Затем по установленным показателям определяют область назначения горной породы. В зависимости от назначения и условий применения различают изделия, не несущие существенной механической нагрузки (например, плиты для внутренней и внешней облицовки) и воспринимающие главным образом большие механические нагрузки, а также камни для сооружения крупных архитектурных декоративных деталей (пилоны, колонны) и монументальные памятники.

Блоки из горных пород (СТБ ЕN 771-6, ГОСТ 9479) имеют форму прямоугольного параллелепипеда или близкую к нему с размерами 0,4…3,5 м по длине и 0,2…2,0 м по ширине и высоте. Получают их способом пиления или раскола из массивов горных пород, не тронутых выветриванием. Оценка блоков производится по внешним показателям, геометрическим параметрам и физико-механическим характеристикам. На блоках не допускаются трещины с нарушением сплошности, ограничивается содержание контрастных прожилок, полос, каверн и пятен. Предназначаются такие блоки (полуфабрикаты) для изготовления облицовочных плит, архитектурно-строительных изделий, бортовых и брусчатых камней, заготовок для реставрационных работ и мемориальных изделий.

Стеновые камни (ГОСТ 4001) и блоки (ГОСТ 15884) получают, как правило, из пористых горных пород (пористых известняков, вулканического туфа и др.) плотностью 900…2200 кг/м 3 . Лицевая поверхность их должна отвечать требованиям декоративности, прочность на сжатие составлять 0,4…50 МПа, морозостойкость – не менее F15, коэффициент размягчения – 0,6…0,7. Правильную геометрическую форму им придают выпиливанием или раскалыванием массивов горных пород. Размеры могут быть различны (от 195×190×188 мм до 490×240×188 мм), но обязательно кратны единому строительному модулю 100 мм с учетом швов в кладке. Каждый такой стеновой камень заменяет 8…12 и более кирпичей. По назначению они могут быть рядовые и лицевые.

Природный камень для декоративно-облицовочных изделий подбирается с учетом назначения зданий и климатических условий, в которых будет находиться облицовка. Такими породами могут быть гранит, кварцит, диорит, сиенит, лабрадорит, габбро, мрамор, известняки, вулканические туфы, травертин, гипсовый и тальковый камень, песчаники и др. Получают их, как правило, из уже заготовленных блоков-полуфабрикатов путем распиливания (рамными, канатными, ленточными, дисковыми пилами) или раскалывания с последующей механической обработкой для придания определенной формы, размеров и фактуры лицевой поверхности.

Облицовочные плиты и плитки (ГОСТ 9480, ГОСТ 30629) применяются для облицовки стен и перекрытий (СТБ ЕN 12057), наружных и внутренних стен зданий и сооружений различного назначения (СТБ ЕN 1469), для покрытий пола и лестничных ступеней. Размеры плит: длина – 150…1500 мм, ширина – 150…1200 мм и толщина – 12…80 мм и более (по согласованию с заказчиком); плиток: толщина – не более 12 мм, длина и ширина – не более 610 мм. По декоративности они подразделяются на классы: высокодекоративные (I), декоративные (II), малодекоративные (III) и недекоративные (IV).

Фактурная обработка поверхности камня производится ударными и абразивными инструментами. В зависимости от желаемого декоративного эффекта и вида обработки можно получить следующие фактуры:

- ударной обработкой – фактуру «скалы», рифленую, или бороздчатую (кованую), точечную, с выступами и углублениями и тесаную;

- абразивной обработкой – пиленую, шлифованную (грубо-, средне- и тонкошлифованную), лощеную и полированную.

Фактурная обработка должна в наибольшей степени раскрывать цвет, кристаллическое строение и текстуру камня и в то же время способствовать наибольшей его сохранности в облицовке. Ударные фактуры (фактуры скалывания), выполняемые с помощью ручных, пневматических и других полумеханизированных инструментов, несколько разрушают поверхностный слой камня, понижают его морозостойкость и долговечность и поэтому должны применяться для твердых пород. Абразивные фактуры получают шлифованием и полированием пиленой поверхности камня. Они сглаживают поверхность камня, уменьшают его запыление, задерживают впитывание влаги и делают камень более долговечным.

Фактуру лицевой поверхности можно получать также с помощью ультразвука (с выявленным цветом и рисунком камня), термоинструментов (с получением шероховатой поверхности со следами шелушения), огневой, пескоструйной, водоструйной обработки и др. В последнее время очень востребован эффект состаривания камня. В этом случае выбоины и трещины выступают в роли элементов декора, придающего современному изделию вид антикварной редкости. В создании декоративных каменных композиций архитекторы и дизайнеры все чаще стали использовать также сочетания камней с полированной и шероховатой поверхностью.

Качество готовых облицовочных изделий оценивается декоративностью горной породы (совокупностью художественноэстетических свойств поверхности, оцениваемых по показателям полируемости, цвета, рисунка, структуры), показателями внешнего вида (фактурой и качеством лицевой поверхности, наличием повреждений углов, сколов, раковин, трещин), геометрическими размерами и формой (отклонением от геометрических размеров, плоскостности), физико-механическими характеристиками (ГОСТ 9479), долговечностью и др. Соответствие внешнему виду облицовочных изделий (общая окраска, рисунок прожилок, структура и характер поверхности) устанавливается по образцу-эталону, параметры и методика которых приведены в стандартах. За долговечность принимается количество лет эксплуатации до начала разрушения камня. Для кварца начало разрушения наступает через 650 лет, гранитов и лабрадоритов – 220…350 лет, мраморов – 20…130 лет.

В номенклатуру архитектурно-строительных изделий (ГОСТ 23342) входят плиты цокольные и камни для обрамления порталов, пояски карнизов, угловые и подоконные плиты, элементы лестниц и площадок, ступени, проступи, парапеты и т.п. Из горных пород получают также плиты для покрытий дорожных одежд пешеходных зон (СТБ ЕN 1341), камни для мощения дорожных покрытий пешеходных и транспортных зон (СТБ ЕN 1342), бортовые камни (СТБ ЕN 1343), брусчатку для дорожных покрытий (ГОСТ 23668), прессованные, формованные или склеенные из кусков камня декоративные плиты (СТБ 1101), декоративные песок и щебень (ГОСТ 22856) и другие изделия. Их изготовляют из тех же пород, что и облицовочные плиты, и придают самую разнообразную фактуру лицевой поверхности. Используются также в строительной промышленности и отходы от обработки горных пород – для производства композиционных материалов, как добавки т.д.

7. Защита от коррозии природных каменных материалов и изделий в конструкциях и сооружениях

Природные каменные материалы и изделия даже из самых прочных горных пород подвергаются медленному разрушению, называемому коррозией. По аналогии с разрушением горных пород в природных условиях такой процесс еще называют выветриванием. Ухудшаются при этом и декоративные качества изделий.

Основная причина коррозии природного камня в строительных конструкциях и сооружениях – физико-химическое воздействие среды, в том числе воды, в присутствии которой особенно сильно проявляется влияние других разрушающих факторов. Вода может содержать растворенные в ней газы (CO2, SO2 и другие кислотные соединения), что приводит к химическому взаимодействию с составляющими природного камня, их постепенному растворению или накоплению продуктов реакции. Особенно подвержены такому виду коррозии карбонатные горные породы.

При замерзании воды в порах и трещинах камня возникают большие внутренние напряжения, превосходящие иногда прочность самих материалов. Кроме того изменение температуры приводит к появлению на поверхности природного камня (особенно из полиминеральных пород) микротрещин, которые становятся очагами дальнейшего разрушения. В этом случае их образование обусловлено различными коэффициентами линейного расширения минералов.

Разрушающее влияние оказывает также и попеременное увлажнение и высыхание каменного материала, даже при отсутствии отрицательных температур, воздействие органических кислот, различных микроорганизмов и растений (мхи, лишайники, грибы). Поселяясь в порах и трещинах камня, они извлекают для своего питания щелочные соли и выделяют органические кислоты, которые вызывают биологическое разрушение камня (биологическая коррозия). Степень и скорость разрушения природного камня в сооружениях всецело зависит от его химикоминералогического состава и структуры, выражающихся в наличии размокающих и растворяющих составляющих, пор, микротрещин и микрослоистости породы. Следовательно, помимо разрушающего физико-химического воздействия окружающей среды развитию коррозионных процессов в природном камне способствуют также состояние его поверхности (шероховатая или полированная), полиминеральность, пористость и трещиноватость.

Все мероприятия по защите каменных материалов от разрушения предусматривают, как правило, защиту их от длительного воздействия влаги и повышение их поверхностной плотности. В зависимости от механизма воздействия на материал различают конструктивные, механические и химические меры защиты.

Конструктивные меры защиты предусматривают изоляцию поверхности камня от источников агрессии: быстрый отвод воды; устройство требуемых для стока воды уклонов, правильных сочленений и примыканий элементов облицовки; отсутствие выступов и карнизов, на которых могли бы задерживаться снег и влага; герметизация швов между изделиями и др.

Механические меры защиты выражаются в устройстве гладких или полированных поверхностей каменных материалов (шлифовка и полировка), не способных задерживать дождевые и талые воды и пропускать агрессивные среды внутрь каменного материала.

Химический способ предусматривает обработку лицевой поверхности камня различными составами и создание плотного водонепроницаемого слоя. К химическим мерам защиты относят:

- флюатирование, т.е. обработку поверхности каменного материала водными растворами (например, растворами солей кремнефтористо-водородной кислоты). Такие соли (флюаты) вступают в химическое соединение с растворимыми компонентами камня с образованием фтористых солей Ca и Mg и кремнезема, нерастворимых в воде, которые уплотняют поверхность камня и делают ее недоступной для агрессивных сред;

- гидрофобизацию, которая производится с целью придания поверхности водоотталкивающих свойств, уменьшения запыленности фасадов зданий и предупреждения образования высолов. Для гидрофобизации применяют кремнийорганические жидкости типа ГКЖ, «Аквасил» и др.;

- пропитку поверхности слоя растворами мономеров с последующей полимеризацией их в порах камня и др.

Химические меры защиты особенно эффективны для защиты карбонатных и пористых пород. Однако наиболее гарантированным условием длительной службы каменных материалов в сооружениях является правильный их выбор с учетом эксплуатационной среды, химико-минералогического состава и структуры материала.

Источник http://sibskam.ru/magmaticheskie-gornyie-porodyi-primeryi-i-sostav-materialov.html

Источник https://vrachsovetuet.ru/svojstva-i-primenenie/magmaticheskie-gornye-porody-svojstva-primenenie

Источник https://extxe.com/7477/prirodnye-kamennye-materialy/