Содержание

Почему возникает потеря давления в трубопроводе и как этого можно избежать

Каждый человек, решивший самостоятельно обустроить водоснабжения своего дома, должен быть готов к такой проблеме, как уменьшение напора внутри системы. Как правило, причина кроется в том, что падает общее давление воды в трубе: именно поэтому подбор мощности скважинного насоса должен осуществляться с особой тщательностью.

Почему падает напор в водопроводе

Когда жидкость двигается по трубопроводу, она встречает определенные препятствия на своем пути.

На внутреннее сопротивление водопровода оказывают влияние такие факторы:

- Внутренний диаметр трубы. Его уменьшение прямо пропорционально увеличению сопротивления.

- Скорость движения воды в системе. Чем она больше, тем сопротивление сильнее.

- Особенности покрытия трубы, которое находится в непосредственном контакте с водой. Потери давления в трубопроводе могут возникать по причине излишней шероховатости внутренней поверхности.

Следует сказать, что даже если речь идет о транспортировке воды по прямой трубе, все равно определенное торможение ее потока наблюдается. Чем более увеличивается протяженность водовода, тем более возрастает показатель суммарного сопротивления.

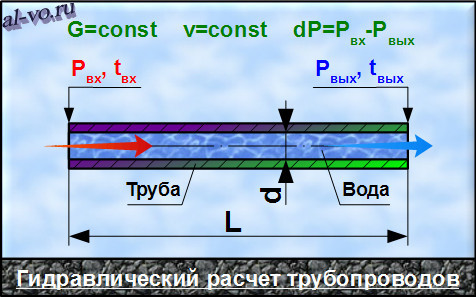

Потеря давления в прямых трубопроводах

Чтобы точно произвести необходимые расчеты, удобнее всего применить особые таблицы и формулы: они позволят получить наиболее точные параметры. Следует также взять во внимание, что питающие водопроводы в последнее время в основном монтируются из полимерных труб. Падение давления в трубопроводе данного типа наблюдается в заметно меньших масштабах.

Для данных изделий характерны следующие эксплуатационные преимущества:

- Небольшой вес и удобная установка.

- Антикоррозийная безопасность.

- Отличные показатели гладкости используемых для изготовления данных труб полимеров. Благодаря этому удается заметно снизить внутреннее сопротивление системы. По этому параметру пластиковые водоводы примерно в 1,5 раза выгоднее металлических аналогов.

Как учитывать местные сопротивление

Наряду с линейными потерями внутри трубопроводов могут иметься так называемые «местные» сопротивления. Речь идет прежде всего об элементах, обеспечивающих разветвление и управление мощностью потока – тройниках, кранах, вентилях, угловых коленах, клапанах и т.п. На параметры потери внутри этих изделий влияет скорость потока жидкости и их конфигурация. Читайте также: «Какое должно быть давление в трубах водоснабжения – правила расчета».

Формула, по которой рассчитывается внутреннее сопротивление

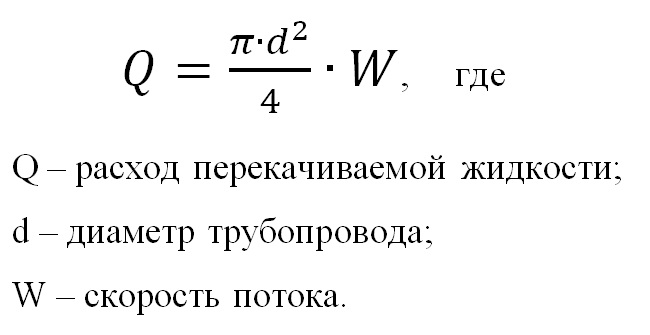

Как определить потери напора в трубопроводе? Расход воды определяется такой формулой: Q = V×S. Расход воды здесь обозначается, как «Q» (м3/сек), площадь сечения трубы – как «S». Для обозначения скорости здесь используется буква «V» (м/сек). Для вычисления площади сечения используется классическая формула S = π×D2/4, где под «D» понимается диаметр водопроводной трубы. Читайте также: «Как рассчитать расход воды по диаметру трубы – теория и практика».

Когда расчеты искомых величин будут закончены, можно прийти к выводу о мизерности показателей местного сопротивления, при сравнении с общими (суммарными) потерями, вне зависимости от того, какие именно образцы используются. Сопротивление воды в трубах может немного возрасти, если повысить скорость потока: это происходит из-за того, что водный канал по своей узкой части начинает пропускать большой объем воды.

Потери воды в трубопроводах могу возрасти до значительных показателей. Чтобы этого не происходило, рекомендуется изначально комплектовать водопроводы изделиями с большим диаметром: впоследствии некоторые дополнительные финансовые траты с лихвой компенсируются. Это даст возможность вообще отказаться от учета местного сопротивления. Если же говорить об общих ситуациях, то параметры потери в водопроводной системе вычисляются с учетом расхода 2-4 м3 жидкости для местных сопротивлений. Когда приходится учитывать потери при прохождении прямолинейных участков, то уровень суммарных потерь может достигать примерно 5 м3.

Как определить давление в горизонтальном трубопроводе

В каждом современном доме одним из основных условий комфорта есть водопровод. А с возникновением новой техники, требующей подключения к водопроводу, его роль в доме стала крайне важной. Многие люди уже не воображают, как возможно обойтись без стиральной машины, бойлера, посудомоечной машины и т.д. Но любой из этих аппаратов для верной работы требует определенного давления воды, поступающей из водопровода. И вот человек, решивший установить новый водопровод у себя дома, вспоминает о том, как вычислить давление в трубе, дабы все сантехнические устройства прекрасно работали.

Требования современного водопровода

Современный водопровод обязан отвечать всем характеристикам и требованиям. На выходе из крана вода обязана литься плавно, без рывков. Следовательно, в системе не должно быть перепадов давления при разборе воды. Идущая по трубам вода не должна создавать шума, иметь примеси воздуха и других посторонних накоплений, каковые пагубно воздействуют на керамические краны и другую сантехнику. Дабы не было этих неприятных казусов, давление воды в трубе не должно падать ниже своего минимума при разборе воды.

Совет! Минимальное давление водопровода должно составлять 1,5 атмосферы. Для того чтобы давления достаточно для работы посудомоечной и стиральной машины.

Нужно учитывать еще одну ответственную чёрта водопровода, связанную с расходом воды. В любом жилом помещении находится не одна точка разбора воды. Исходя из этого расчет водопровода обязан всецело снабжать потребность воды всех сантехнических устройств при одновременном включении. Данный параметр достигается не только давлением, но и объемом поступающей воды, которую может пропустить труба определенного сечения. Говоря несложным языком, перед монтажом требуется выполнить некоторый гидравлический расчет водопровода, с учетом давления и расхода воды.

Перед расчетом давайте поближе ознакомимся с двумя такими понятиями, как расход и давление, чтобы выяснить их сущность.

Калькулятор расчета потерь напора в водопроводе

Неправильным будет полагать, что если, например, насосная станция или установленный гидроаккумулятор подает в домашнюю разводку труб воду под определенным давлением, то это давление будет и на конечных точках потребления. На самом деле приходится закладывать еще и определённый эксплуатационный запас создаваемого напора — на неизбежные его потери.

Калькулятор расчета потерь напора в водопроводе

Природа этих потерь различна. Только на преодоление силы гравитации (если, скажем насосная станция или коллектор разместились в подвале, а точки потребления находятся на этажах), хочешь не хочешь, приходится «отдавать» по 0.1 атмосферы (бар) на каждый метр высоты подъема. Немало «крадут» и горизонтальные участки – в силу гидравлического сопротивления в трубах. И чем меньше диаметр и длиннее участок – тем эти потери существеннее. Добавьте сюда еще и повороты, тройники, краны и вентили, фильтры, переходы на другой диаметр и т.п. – каждая такая точка даёт дополнительное локальное сопротивление, уменьшающее общий напор воды.

И может получиться так, что из подаваемых, например, 2.5 атмосфер к дальней точке водозабора доходит только каких-то 0.2 атмосферы, и этого явно недостаточно для нормальной работы устройства. Чтобы избежать подобных казусов, необходимо заранее, еще на стадии проектирования своей водопроводной системы, «моделировать ситуацию», то есть просчитывать влияние гидравлического сопротивления. В этом может помочь предлагаемый калькулятор расчета потерь напора в водопроводе.

Несколько необходимых пояснений будут даны ниже.

Калькулятор расчета потерь напора в водопроводе

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению вычислений

На страницах нашего портала есть информация, как просчитывается номинальный диаметр трубы для водопровода, исходя из необходимого расхода воды и оптимальной скорости потока в трубах.

Как правильно определиться с диаметром водопроводной трубы?

Главный критерий – труба должна обеспечивать требуемый расход воды в конечных точках потребления. Отсюда строится и весь дальнейший алгоритм, реализованный в калькуляторе расчета минимально необходимого диаметра водопроводной трубы – к соответствующей странице портала ведет ссылка.

Но на этом останавливаться не надо. Каждая из планируемых «веток» водопровода должна быть проанализирована и с точки зрения потерь напора.

Что указываем в полях калькулятора?

- В первую очередь – какое давление выдается на начальной точке рассчитываемого участка.

— Это может быть нижний предел настройки насосной станции или гидроаккумулятора, то есть то давление, при котором происходит включение насоса.

— Это может быть напор в центральном коллекторе в точке, где производится врезка ответвления в систему.

— Это может быть напор на коллекторе, вынесенном на этаж, к которому дальше подсоединяются все приборы на этом этаже.

Мнение эксперта: Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.

По большому счету, это вообще может быть любая произвольная точка системы, давление воды в которой заведомо известно или рассчитано. Например, от какой-то трубы отводится небольшая «ветка» для отдельно стоящего сантехнического прибора.

То есть всю систему можно разбить по своеобразной «иерархии». Например насос, далее – стояки, коллекторы на этажах, за ними – магистральные трубы на этажах с точками врезки и т.п. тТо есть для каждой из точек можно просчитывать потери напора (этим же калькулятором), и от нее потом «плясать» дальше.

- Второй пункт – разница высот между начальной и конечной точками рассчитываемого участка. Указание идет в метрах, программа пересчитает в атмосферы.

- Далее – рассматриваются участки труб на пути от начальной до конечной точки. Трубы с диаметром более 1 дюйма в расчет можно не принимать – гидравлическое сопротивление в них настольно невелико, что им можно пренебречь. Правда, такие трубы во внутренней водопроводной разводке практически и не встречаются.

— При указании диаметра, который имеется на участке, откроются дополнительные поля ввода данных.

— Для каждого из трех диаметров (½», ¾» и 1″) потребуется указать еще и тип труб. Точнее, не используются ли стальные (в том числе оцинкованные) трубы ВГП, повышенная шероховатость стенок которых дает куда более высокие показатели гидравлического сопротивления, если сравнивать с пластиковыми металлопластиковыми, медными трубами.

— Длина для каждого диаметра складывается из длин всех горизонтальных и вертикальных отрезков на рассчитываемом участке.

Если предлагаемого в калькуляторе диаметра на участке нет, то оставляется как есть, и он автоматически будет исключен из расчета.

- Далее – указываются все имеющиеся на рассчитываемом участке точки где возможны локальные потери напора. Точнее, точки для удобства уже перечислены – и нужно лишь просчитать на чертеже или плане и указать их количество. Если казанного элемента нет, можно или поставить ноль, или даже просто оставить строку незаполненной по умолчанию – она автоматически исключится из расчёта.

Кстати, если используются гибкие трубы (например, металлопластиковые) и повороты выполнены без отводов, только изгибом, это все равно принимается в расчет. Просто указывается плавные поворот, с радиусом, превышающей два диаметра трубы.

- Остается только нажать копку «РАССЧИТАТЬ…» и получить прогнозируемый напор на дальнем конце рассчитываемого участка. Ну и сравнить его с тем, что необходимо для корректной работы конечного прибора. Обычно давления в 0,5 атмосферы достаточно для большинства сантехнических устройств. Меньше – могут возникнуть проблемы. Кроме того, некоторые изделия требуют и более высоких показателей давления – это оговаривается в их технических характеристиках.

Если давление недостаточное – придется как-то это дело корректировать. Возможные способы – повышение давления в начальной точке, увеличение диаметров отдельных участков, укорочение длины участков, их спрямление, снижение «насыщенности» водопровода кранами, отводами и т.п. После каждой такой теоретической корректировки проводится контрольный расчет. И так — пока не будет найдено оптимальное со всех точек зрения решение.

Давление

Как мы знаем, центральный водопровод в прошлом подключали к водонапорной башне. Эта башня формирует в сети водопровода давление. Единицей измерения давления есть атмосфера. Причем, давление не зависит от размера емкости, расположенной наверху башни, а лишь от высоты.

Совет! В случае если залить воду в трубу десятиметровой высоты, то она в нижней точке создаст давление – 1 атмосферу.

Давление приравнивается к метрам. Одна атмосфера равняется 10 м водяного столба. Рассмотрим пример с пятиэтажным домом. Высота дома – 15 м. Следовательно, высота одного этажа – 3 метра. Пятнадцатиметровая башня создаст давление на первом этаже 1,5 атмосферы. Вычислим давление на втором этаже: 15-3=12 метров водяного столба либо 1.2 атмосферы. Проделав предстоящий расчет, мы заметим, что на 5 этаже давления воды не будет. Значит, дабы обеспечить водой пятый этаж, нужно выстроить башню больше 15 метров. А вдруг это, к примеру – 25 этажный дом? Никто такие башни строить не будет. В современных водопроводах применяют насосы.

Давайте высчитаем давление на выходе глубинного насоса. Имеется глубинный насос, поднимающий воду на 30 метров водяного столба. Значит, он формирует давление – 3 атмосферы на своем выходе. По окончании погружения насоса в скважину на 10 метров, он создаст давление на уровне земли – 2 атмосферы, либо 20 метров водяного столба.

Расход

Рассмотрим следующий фактор – расход воды. Он зависит от давления, и чем оно больше, тем стремительнее вода будет двигаться по трубам. Другими словами будет больший расход. Но все дело в том, что на скорость воды воздействует сечение трубы, по которой она двигается. И в случае если уменьшать сечение трубы, то будет расти сопротивление воды. Следовательно, уменьшится ее количество на выходе из трубы за тот же временной отрезок.

На производстве, при постройке водопроводов составляются проекты, в которых высчитывается гидравлический расчет водопровода по уравнению Бернулли:

Где h1-2 – показывает утрату напора на выходе, по окончании преодоления сопротивления на всем участке водопровода.

Что такое потери напора?

Третья статья в цикле статей по теоретическим основам гидравлики посвящена определению потерь напора.

Как рассказывалось ранее, при своем движении жидкость испытывает сопротивление, что выражается затратами ее энергии, т.е. затратами ее напора, что называют потерями напора.

Потери напора принципиально делятся на два типа:

Потери напора:

местные (обведены кружком) и по длине

- Местные (на рисунке обведены красным)

- Потери по длине (на рисунке подчеркнуты зеленым)

Местные потери конкретно на данном рисунке: поворот, задвижка (условное обозначение по ГОСТ – «бантик»), еще один поворот и внезапное (т.е. не плавное) расширение.

Потери по длине здесь – это потери на прямолинейных участках l1, l2, l3, l4.

Местное сопротивление — внезапное сужение [1]

1. Местные потери напора (говорят также потери напора на местные сопротивления) – это потери напора, которые происходят в основном из-за вихреобразования в конкретных местах трубопровода (потому и «местные»). Любое препятствие на пути движения потока жидкости является местным сопротивление. Чем сильнее деформируется поток, тем больше будет потеря напора. Например, на рисунке ниже показано внезапное сужение трубопровода. Хорошо видны 4 вихревые зоны до и после сужения.

(говорят также потери напора на местные сопротивления) – это потери напора, которые происходят в основном из-за вихреобразования в конкретных местах трубопровода (потому и «местные»). Любое препятствие на пути движения потока жидкости является местным сопротивление. Чем сильнее деформируется поток, тем больше будет потеря напора. Например, на рисунке ниже показано внезапное сужение трубопровода. Хорошо видны 4 вихревые зоны до и после сужения.

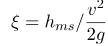

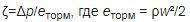

Местную потерю напора можно определить, зная коэффициент сопротивления для данного сопротивления (обозначается буквой дзэта ζ, не имеет размерности) и среднюю скорость потока в сопротивлении V.

(g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2 , для быстрых подсчетов можно округлить до 10 м/с2)

Пример. Определить потерю напора в вентиле, установленном на трубе внутренним диаметром d = 51 мм, при расходе Q = 2 л/с.

Сначала по уравнению неразрывности (ссылка на статью 2) определим среднюю скорость движения жидкости.

V = Q / ω = 4 · Q / 3,14 · d² = 4 · 0,002 / 3,14 · 0,051² = 0,98 м/с

Теперь необходим коэффициент сопротивления вентиля. Такие данные берут из гидравлических справочников или у производителей конкретной арматуры. По справочным данным находим, что коэффициент местного сопротивления вентиля равен 6.

Тогда потеря напора на вентиле: hвент = ζ · V²/ 2 · g = 6 · 0,98² / 2 · 10 = 0,29 м.

Иллюстрация местных потерь напора

При расчете трубопроводных систем (внутренний водопровод здания, наружная водопроводная сеть и т.п.) обычно высчитывают не все сопротивления (так как их может быть очень много), а только самые существенные, создающие наибольшие сопротивления: например, счетчик воды. Потеря напора на остальных местных сопротивлениях учитывается коэффициентом, на который умножается значение потерь напора по длине (1,05 – 1,15 для наружных сетей, 1,1 – 1,3 для внутренних сетей здания).

2. Потери напора по длине – потери напора на участках трубопровода. Возникают из-за работы сил трения. (сила трения возникает между слоями движущейся жидкости). Величина потерь напора, также, как и местных потерь, напрямую зависит от скорости движения жидкости. При достаточно высокой скорости усиливается влияние шероховатости стенок трубы.

Потерю напора по длине можно увидеть по разнице в уровнях воды между двумя пьезометрами

Точное определение потерь напора по длине является довольно сложной задачей, для этого необходимо устанавливать режим движения жидкости (бывает ламинарный и турбулентный), подбирать расчетную формулу для коэффициента гидравлического трения в зависимости от числа Рейнольдса Re, характеризующего степень турбулизации потока. Это изучается студентами в рамках курса механики жидкости.

При этом для быстрого расчета потерь напора были составлены специальные таблицы для инженеров, позволяющие, зная материал трубы и ее диаметр, а также расход воды, быстро определить так называемые удельные потери напора (сколько напора теряется на 1 м трубы). Эта величина называется 1000i, значение 1000i = 254 означает, что поток, проходя 1 м такой трубы теряет 254 мм (миллиметра) напора, т.е. 0,254 метра. Это значение также называется «гидравлический уклон», и это нельзя путать с геодезическим, т.е. просто с физическим уклоном (наклоном) самой трубы. Для расчета стальных труб используют таблицы Шевелева

Фрагмент этих таблиц представлен на рисунке ниже.

как пользоваться таблицами Шевелева

Например, из данного фрагмента видно, что если вода с расходом 1,50 л/с пойдет по трубе диаметром 50 мм, то скорость в этой трубе будет 0,47 м/с, а 1000i составит 9,69 мм на метр (на каждом метре трубы теряется 9,69 миллиметров напора).

Чтобы определить, сколько метров напора будет потеряно на всем участке – нужно перемножить 1000i с длиной участка. Чтобы ответ получился в метрах, 1000i делят на 1000.

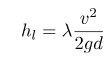

Итак, потери напора по длине: hl= 1000i·l / 1000 = i·l

Если наш участок трубы имеет длину, скажем, 25 метров, то потеря напора на нем:

hl= 9,69*25/1000 = 0,24 м.

Учтем и местные сопротивления, тогда полная потеря напора на данном участке:

hl = 0,24*1,3 = 0,31 м.

Таблицы были переведены в электронный вид в виде программы, созданной студентом Любчуком Ю.Е. Загрузить программу можно с нашего сайта. С помощью этой программы, можно легко посчитать потери напора в трубах из различных материалов. В следующей статье подробно опишем, как пользоваться данной программой на задаче из жизни.

Расчет потери напора в трубопроводе, Гидравлическое сопротивление трубы

1 Теоретическое обоснование гидравлического расчета

Гидропотери в трубопроводах систем водоснабжения вызваны гидравлическим сопротивлениям труб, смежных стыковых соединений, арматуры и прочих соединительных элементов. Калькулятор выполняет расчет только для простого (прямого) трубопровода, поэтому для сложных систем рекомендуется совершать вычисления для каждого отдельного участка.

Согласно методике СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», гидравлический уклон (потери напора на единицу длины) определяется по формуле:

i = (λ / d) × (v2 / 2g)

- λ – коэффициент гидравлического сопротивления;

- d – внутренний диаметр труб, м;

- V – скорость воды, м/с;

- g – ускорение свободного падения, 9,81 м/с2.

Таким образом, из неизвестных остается только коэффициент гидравлического сопротивления, который рассчитывается по формуле:

λ = A1 × (A0 + C/V) m / dm

Коэффициенты А0, А1, С и значения показателя степени m соответствуют современным технологиям изготовления трубопроводов и принимаются согласно нижеуказанной таблицы. В случае, если эти параметры отличаются от перечисленных, производитель должен указывать их самостоятельно.

| Виды труб | m | A0 | A1 | С | |

| Новые стальные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием | 0,226 | 1 | 0.0159 | 0.684 | |

| Новые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием | 0,284 | 1 | 0.0144 | 2.360 | |

| Неновые стальные и неновые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием | v < 1,2 м/с | 0,30 | 1 | 0.0179 | 0.867 |

| v ⩾ 1,2 м/с | 0,30 | 1 | 0.021 | 0.000 | |

| Асбестоцементные | 0,19 | 1 | 0.011 | 3.510 | |

| Железобетонные виброгидропрессованные | 0,19 | 1 | 0.01574 | 3.510 | |

| Железобетонные центрифугированные | 0,19 | 1 | 0.01385 | 3.510 | |

| Стальные и чугунные с внутренним пластмассовым или полимерцементным покрытием, нанесенным методом центрифугирования | 0,19 | 1 | 0.011 | 3.510 | |

| Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом набрызга с последующим заглаживанием | 0,19 | 1 | 0.01574 | 3.510 | |

| Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом центрифугирования | 0,19 | 1 | 0.01385 | 3.510 | |

| Пластмассовые | 0,226 | 0 | 0.01344 | 1.000 | |

| Стеклянные | 0,226 | 0 | 0.01461 | 1.000 | |

Расход воды в трубопроводе рассчитывается на основании известной усредненной скорости движения воды по трубе заданного сечения.

Q = π × (d2 / 4) × V / 1000

- d – внутренний диаметр трубопровода, мм;

- V – скорость потока жидкости, м/с.

2 Расчет гидравлического сопротивления и его роль

Любая трубопроводная коммуникация имеет не только прямолинейные участки, но и повороты, ответвления, для создания которых используются различные фитинги. А для регулирования потока рабочей среды устанавливается запорная арматура. Всё это создаёт сопротивление, поэтому очень важно перед тем, как приступать к монтажу трубопровода, необходимо выполнить ряд расчётов, в том числе определить гидравлическое сопротивление. Это позволит в будущем сократить теплопотери и, соответственно, избежать лишних энергозатрат.

Гидравлический расчёт выполняется с целью:

- Вычисления потерь давления на конкретных отрезках системы отопления;

- Определения оптимального диаметра трубопровода с учётом рекомендованной скорости перемещения рабочего потока;

- Расчёта тепловых потерь и величины наименьшего давления в трубопроводе;

- Правильного выполнения увязки параллельно расположенных гидравлических ветвей и закреплённой на ней запорной арматуры.

Во время движения по замкнутому контуру рабочему потоку приходится преодолевать определённое гидравлическое сопротивление. Причём с увеличением его значения, должна увеличиваться мощность насоса. Только правильные расчёты помогут выбрать оптимальный вариант насоса. Нет смысла покупать слишком мощное оборудования для трубопроводов с низким гидравлическим сопротивлением, ведь, чем больше мощность, тем выше энергозатраты.

А если мощность будет, наоборот, недостаточной, то насосное оборудование не сможет обеспечить достаточный напор теплоносителя, что приведёт к увеличению тепловых потерь.

2.1 Коэффициент гидравлического сопротивления трубы

Это безмерная величина, показывающая, каковы потери удельной энергии.

Ламинарное перемещение рабочего потока

При ламинарном (равномерном) перемещении рабочей среды по трубопроводу круглого сечения потери давления по длине вычисляется по формуле Дарси-Вейсбаха:

— потери давления по длине;

— коэффициент гидравлического сопротивления;

v – скорость движения рабочей среды;

g – ускорение силы тяжести;

d – диаметр трубопроводной магистрали.

Практически определено, что на коэффициент гидравлического сопротивления непосредственное влияние оказывает число Рейнольдса (Re) – безмерная величина, которая характеризует поток жидкости и выражается отношением динамического давления к касательному напряжению.

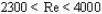

Если Re меньше, чем 2300, то для расчёта применяется формула:

Для трубопроводов в форме круглого цилиндра:

Для трубопроводных коммуникаций с другим (не круглым) сечением:

Где А=57 – для квадратных труб.

Турбулентное течение рабочего потока

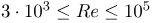

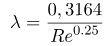

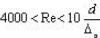

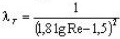

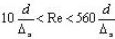

При турбулентном (неравномерном, беспорядочном) перемещении рабочего потока коэффициент сопротивления вычисляют опытным путём, как функцию от Re. Если необходимо определить коэффициент гидравлического сопротивления для магистрали круглого сечения с гладкими поверхностями при

, то для расчёта применяется формула Блаузиуса:

В случае турбулентного перемещения рабочей среды на величину коэффициента трения влияет число Рейнольдса (характер течения) и насколько гладкая внутренняя поверхность трубопроводной коммуникации.

Коэффициент местного сопротивления

Это безмерная величина, которая устанавливается экспериментальным путём с помощью формулы:

– коэффициент местного сопротивления;

– потеря напора;

– отношение скорости потока к ускорению силы тяжести – скоростной поток.

При неизменной скорости перемещения рабочей среды по всему сечению применяется формула:

, где

– энергия торможения.

2.2 Коэффициент гидравлического сопротивления различных труб

Для фитингов из ППР:

| Муфта |  | 0,25 | |

| Муфта переходная |  | Уменьшение на 1 размер | 0,40 |

| Уменьшение на 2 размер | 0,50 | ||

| Уменьшение на 3 размер | 0,60 | ||

| Уменьшение на 4 размер | 0,70 | ||

| Угольник 90° |  | 1,20 | |

| Угольник 45° |  | 0,50 | |

| Тройник |  | Разделение потока | 1,20 |

| Соединение потока | 0,80 | |

| Крестовина |  | Соединение потока | 2,10 |

| Разделение потока | 3,70 | |

| Муфта комб. вн. рез. |  | 0,50 | |

| Муфта комб. нар. рез |  | 0,70 | |

| Угольник комб. вн. рез. |  | 1,40 | |

| Угольник комб. нар. рез. |  | 1,60 | |

| Тройник комб. вн. рез. |  | 1,40 — 1,80 | |

| Вентиль |  | 20 мм | 9,50 |

| 25 мм | 8,50 | ||

| 32 мм | 7,60 | ||

| 40 мм | 5,70 |

Для полиэтиленовых труб

| Сталь новая 133×5 | 60 | 1,4 | 3,6 |

| Сталь старая 133×5 | 60 | 1,4 | 6,84 |

| ПЭ 100 110×6,6 (5ЭР 17)/td> | 60 | 2,26 | 4,1 |

| ПЭ 80 110×8,1 (ЗйР 13,6) | 60 | 2,41 | 4,8 |

| Сталь новая 245×6 | 400 | 2,6 | 4,3 |

| Сталь старая 245×6 | 400 | 2,6 | 7,0 |

| ПЭ 100 225×13,4 (50 В 17) | 400 | 3,6 | 4,0 |

| ПЭ 80 225×16,6 (ЗЭК 13,6) | 400 | 3,85 | 4,8 |

| Сталь новая 630×10 | 3000 | 2,85 | 1,33 |

| Сталь старая 630×10 | 3000 | 2,85 | 1,98 |

| ПЭ 100 560×33,2 (ЗЭК 17) | 3000 | 4,35 | 1,96 |

| ПЭ 80 560×41,2 (ЗЭК 13,6) | 3000 | 4,65 | 2,3 |

| Сталь новая 820×12 | 4000 | 2,23 | 0,6 |

| Сталь старая 820×12 | 4000 | 2,23 | 0,87 |

| ПЭ100 800×47,4 (ЗЭК 17) | 4000 | 2,85 | 0,59 |

| ПЭ 80 800×58,8 (ЗЭР 13,6) | 4000 | 3,0 | 0,69 |

Для бесшовных стальных труб

| Ламинарный |  |  или  | |

| Переходный |  | Проектирование трубопроводов не рекомендуется | |

| Турбулентный | 1-я область |  |  (ф-ла Блазиуса)  Бф-ла Конакова) |

| 2-я область |  |  (ф-ла Альтшуля) | |

| 3-я область |  |  (ф-ла Альтшуля)  (ф-ла Никурадзе) | |

Для металлопластиковых труб

| Тройник разделения потока |  | 7,6 |

| Тройник проходной |  | 4,2 |

| Тройник противоположные потоки при разделении потока |  | 8,5 |

| Тройник противоположные потоки при слиянии потока |  | 8,5 |

| Угол 90° |  | 6,3 |

| Дуга |  | 0,9 |

| Редукционный переход |  | 6,3 |

| Установочный уголок |  | 5,4 |

2.3 Трубы с низким коэффициентом гидравлического сопротивления

С точки зрения гидравлического сопротивления, наиболее оптимальными являются трубопроводные системы с гладкой внутренней стенкой:

aquatherm green pipe

Пластиковые трубы произведенные в Германии, широкого спектра применения.

Система отлично подходит для систем горячего и холодного водоснабжения и отопления, как в частных, так и промышленных масштабах. Так же используется для транспортировки химических сред.

Имеет гладкую внутреннюю стенку, что обеспечивает низкий коэффициент гидравлического сопротивления.

Пластиковые трубы произведенные в Германии, широкого спектра применения.

Трубопроводная система из инновационного материала fusiolen, специально разработанная для систем холодоснабжения, обогрева поверхностей, транспортировки агрессивных сред и сжатого воздуха, а также для систем геотермальной энергетики.

Имеет гладкую внутреннюю стенку, что обеспечивает низкий коэффициент гидравлического сопротивления.

3 Гидродинамический расчет трубопровода несжимаемой жидкости

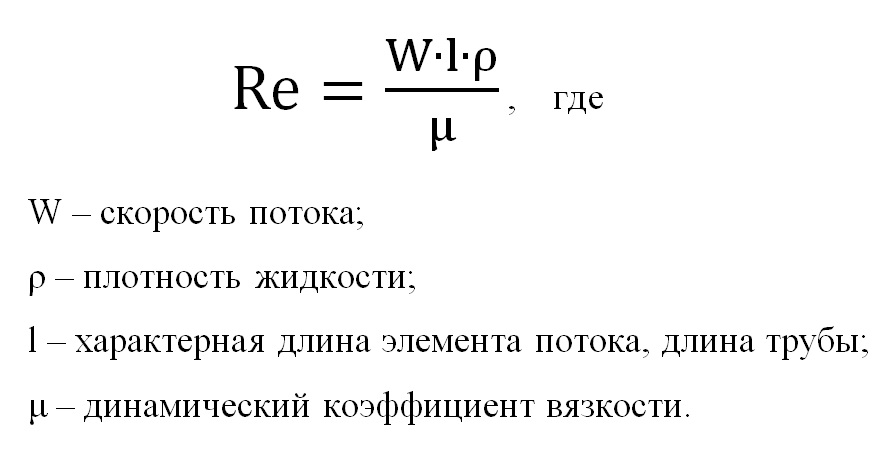

При проведении гидродинамического расчета определяется значение числа Рейнольдса:

μ – динамическая вязкость жидкости;

W – скорость потока;

D – диаметр трубопровода.

Определяется толщина ламинарного подслоя вдоль внутренней поверхности трубы:

δ = 68,4×Re-0.875×D / 2

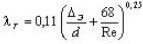

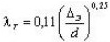

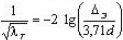

В зависимости от величины шероховатости Δ внутренней поверхности трубы определяется коэффициент трения:

λ = 0,316×Re -0.25 при δ > Δ

λ = 0,11 (Δ / D + 68 / Re) 0.25 при δ 3.1 Расчет расхода газа и диаметра газопровода

Для расчета необходимого расхода газа необходимо указать тепловую мощность газовой котельной и ввести количество используемых на объекте газовых плит.

Для онлайн-расчета диаметра газопровода необходимо ввести расстояние от точки подключения газа до самой удаленной точки потребителя газа (газовой горелки, газовой плиты и т. п.).

| Введите тепловую мощность газовой котельной в кВт | кВт |

| Введите количество газовых плит (мощность 10 кВт), шт | шт. |

| Введите расстояние до самой удаленной точки потребителя газа, м | м |

| Расчетные показатели | Результаты |

| Общий расход газа 1 | м³/ч |

| Внутренний диаметр газопровода, мм 2 | мм |

4 Гидравлический расчет трубопроводов можно сделать самому

Трубопровод как способ транспортировки жидких и газообразных сред является самым экономичным способом во всех отраслях народного хозяйства. А значит он всегда будет пользоваться повышенным вниманием у специалистов.

Гидравлический расчет при проектировании трубопроводной системы позволяет определить внутренний диаметр труб и падение напора в случае максимальной пропускной способности трубы. При этом обязательным является наличие следующих параметров: материал, из которого изготовлены трубы, вид трубы, производительность, физико-химические свойства перекачиваемых сред.

Производя вычисления по формулам, часть заданных величин можно взять из справочной литературы. Ф.А.Шевелев, профессор, доктор технических наук разработал таблицы для точного расчета пропускной способности.

4.1 Теория

Труба представляет собой полый цилиндр из металла или другого материала. Применяют трубы для транспортировки жидких, газообразных и сыпучих сред.

Гидравлическое сопротивление — потери удельной энергии, которая переходит в теплоту, на участках гидравлических систем из-за вязкого трения.

Гидравлические потери бывают:

- трение по длине — появляются при равномерном течении, в чистом виде. В прямых трубах постоянного сечения, они пропорциональны длине трубы;

- местные гидравлические — возникает при изменении формы и размера канала, которые меняют поток. Пример: расширение трубы, сужение трубы, поворот, клапан.

Критерий Рейнольдса — характер потока вязкой жидкости:

- ρ — плотность жидкости,

- L — длина элемента потока,

- v — скорость потока,

- μ — динамический коэффициент вязкости.

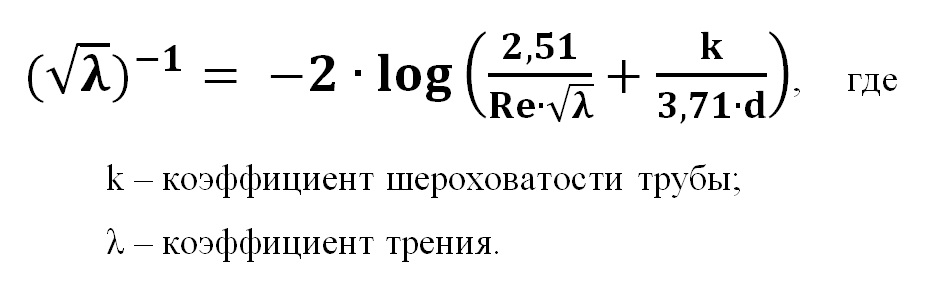

- λ — коэффициент трения,

- k — коэффициент шероховатости трубы.

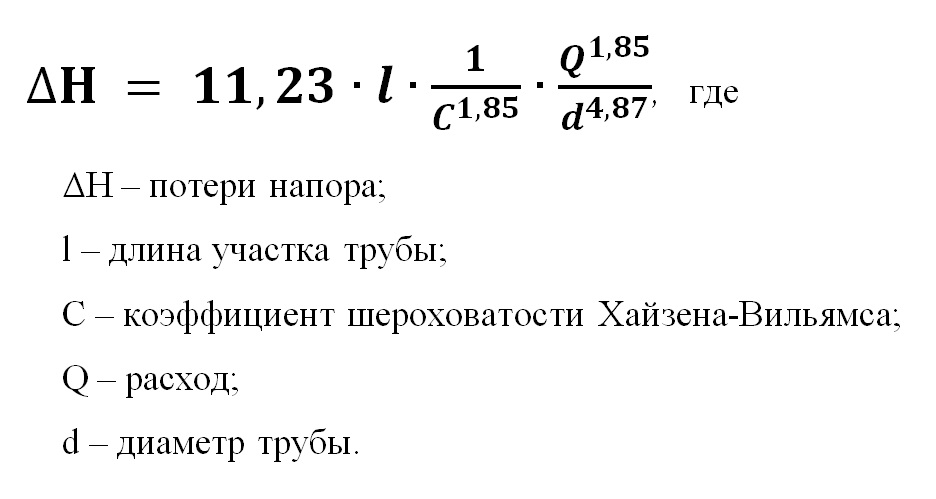

Потерю давления рассчитывают по формуле Хазена-Вильямса:

- ΔH – потери напора,

- С – коэффициент шероховатости Хазена-Вильямса,

- L – длина участка трубы,

- D – диаметр трубы,

- Q – расход.

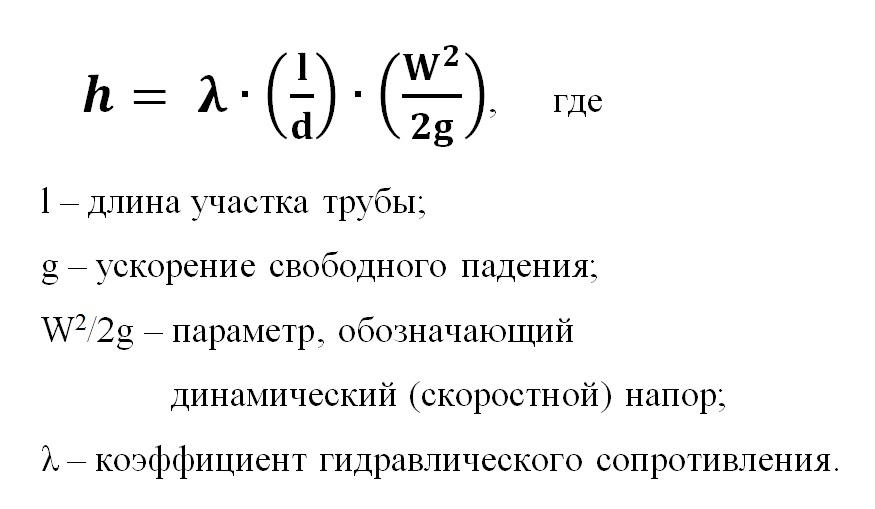

Потери на трение, уравнение Дарси-Вейсбаха:

- ΔH — потери напора,

- L — длина участка трубы,

- d — диаметр трубы,

- λ — коэффициент трения,

- g — ускорение свободного падения,

- v — скорость потока.

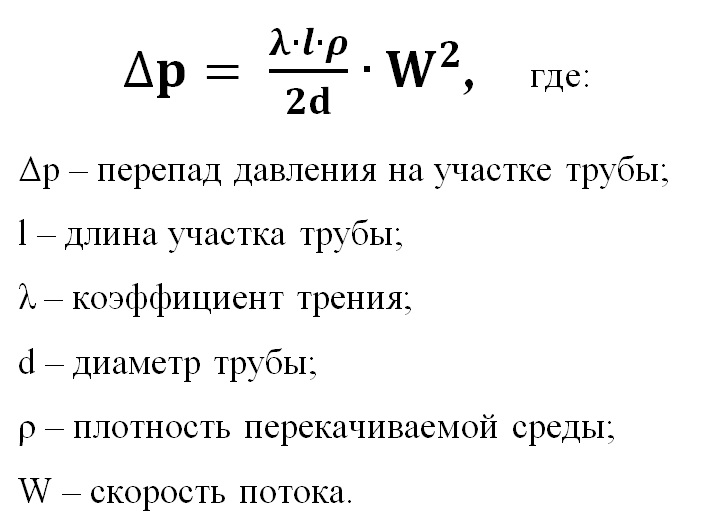

Расчет падения давления:

∆p = λ · L/d · ρ/2 · v²

- Δp — перепад давления на участке трубы,

- λ — коэффициент трения,

- L — длина участка трубы,

- ρ — плотность перекачиваемой среды,

- d — диаметр трубы,

- v — скорость потока.

4.2 Постановка задачи

Гидравлический расчёт при разработке проекта трубопровода направлен на определение диаметра трубы и падения напора потока носителя. Данный вид расчёта проводится с учетом характеристик конструкционного материала, используемого при изготовлении магистрали, вида и количества элементов, составляющих систему трубопроводов(прямые участки, соединения, переходы, отводы и т. д.), производительности,физических и химических свойств рабочей среды.

Многолетний практический опыт эксплуатации систем трубопроводов показал, что трубы, имеющие круглое сечение, обладают определенными преимуществами перед трубопроводами, имеющими поперечное сечение любой другой геометрической формы:

- минимальное соотношением периметра к площади сечения, т.е. при равной способности, обеспечивать расход носителя, затраты на изолирующие и защитные материалы при изготовлении труб с сечением в виде круга, будут минимальными;

- круглое поперечное сечение наиболее выгодно для перемещения жидкой или газовой среды сточки зрения гидродинамики, достигается минимальное трение носителя о стенки трубы;

- форма сечения в виде круга максимально устойчива к воздействию внешних и внутренних напряжений;

- процесс изготовления труб круглой формы относительно простой и доступный.

Подбор труб по диаметру и материалу проводится на основании заданных конструктивных требований к конкретному технологическому процессу. В настоящее время элементы трубопровода стандартизированы и унифицированы по диаметру. Определяющим параметром при выборе диаметра трубы является допустимое рабочее давление, при котором будет эксплуатироваться данный трубопровод.

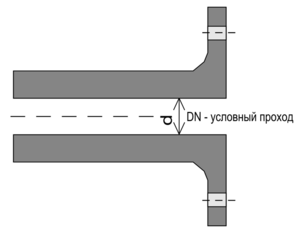

Основными параметрами, характеризующими трубопровод являются:

- условный (номинальный) диаметр – DN;

- давление номинальное – PN;

- рабочее допустимое (избыточное) давление;

- материал трубопровода, линейное расширение, тепловое линейное расширение;

- физико-химические свойства рабочей среды;

- комплектация трубопроводной системы (отводы, соединения, элементы компенсации расширения и т.д.);

- изоляционные материалы трубопровода.

Условный диаметр (проход) трубопровода (DN) – это условная безразмерная величина, характеризующая проходную способность трубы, приблизительно равная ее внутреннему диаметру. Данный параметр учитывается при осуществлении подгонки сопутствующих изделий трубопровода (трубы, отводы, фитинги и др.).

Условный диаметр может иметь значения от 3 до 4000 и обозначается: DN 80.

Условный проход по числовому определению примерно соответствует реальному диаметру определенных отрезков трубопровода. Численно он выбран таким образом, что пропускная способность трубы повышается на 60-100% при переходе от предыдущего условного прохода к последующему.Номинальный диаметр выбирается по значению внутреннего диаметра трубопровода. Это то значение, которое наиболее близко к реальному диаметру непосредственно трубы.

Давление номинальное (PN) – это безразмерная величина, характеризующая максимальное давление рабочего носителя в трубе заданного диаметра, при котором осуществима длительная эксплуатация трубопровода при температуре 20°C.

Значения номинального давления были установлены на основании продолжительной практики и опыта эксплуатации: от 1 до 6300.

Номинальное давление для трубопровода с заданными характеристиками определяется по ближайшему к реально создаваемому в нем давлению. При этом,вся трубопроводная арматура для данной магистрали должна соответствовать тому же давлению. Расчет толщины стенок трубы проводится с учетом значения номинального давления.

4.3 Основные положения гидравлического расчета

Рабочий носитель (жидкость, газ, пар), переносимый проектируемым трубопроводом, в силу своих особых физико-химических свойств определяет характер течения среды в данном трубопроводе. Одним из основных показателей характеризующих рабочий носитель, является динамическая вязкость, характеризуемая коэффициентом динамической вязкости – μ.

Инженер-физик Осборн Рейнольдс (Ирландия), занимавшийся изучением течения различных сред, в 1880 году провел серию испытаний, по результату которых было выведено понятие критерия Рейнолдса (Re) – безразмерной величины, описывающей характер потока жидкости в трубе. Расчет данного критерия проводится по формуле:

Критерий Рейнольдса (Re) дает понятие о соотношении сил инерции к силам вязкого трения в потоке жидкости. Значение критерия характеризует изменение соотношения указанных сил, что, в свою очередь, влияет на характер потока носителя в трубопроводе. Принято выделять следующие режимы потока жидкого носителя в трубе в зависимости от значения данного критерия:

- ламинарный поток (Re

- турбулентный поток (Re>4000) – устойчивый режим, при котором в каждой отдельной точке потока происходит изменение его направления и скорости, что в итоге приводит к выравниванию скорости движения потока по объему трубы.

Критерий Рейнольдса зависит от напора, с которым насос перекачивает жидкость, вязкости носителя при рабочей температуре и геометрических размеров используемой трубы (d, длина). Данный критерий является параметром подобия для течения жидкости,поэтому, используя его, можно осуществлять моделирование реального технологического процесса в уменьшенном масштабе, что удобно при проведении испытаний и экспериментов.

Проводя расчеты и вычисления по уравнениям, часть заданных неизвестных величин можно взять из специальных справочных источников. Профессор, доктор технических наук Ф. А. Шевелев разработал ряд таблиц для проведения точного расчета пропускной способности трубы. Таблицы включают значения параметров, характеризующих как сам трубопровод (размеры, материалы), так и их взаимосвязь с физико-химическими свойствами носителя. Кроме того, в литературе приводится таблица приближенных значений скоростей движения потока жидкости, пара,газа в трубе различного сечения.

4.4 Подбор оптимального диаметра трубопровода

Определение оптимального диаметра трубопровода – это сложная производственная задача, решение которой зависит от совокупности различных взаимосвязанных условий (технико-экономические, характеристики рабочей среды и материала трубопровода, технологические параметры и т.д.). Например, повышение скорости перекачиваемого потока приводит к уменьшению диаметра трубы, обеспечивающей заданный условиями процесса расход носителя, что влечет за собой снижение затрат на материалы, удешевлению монтажа и ремонта магистрали и т.д. С другой стороны, повышение скорости потока приводит к потере напора, что требует дополнительных энергетических и финансовых затрат на перекачку заданного объема носителя.

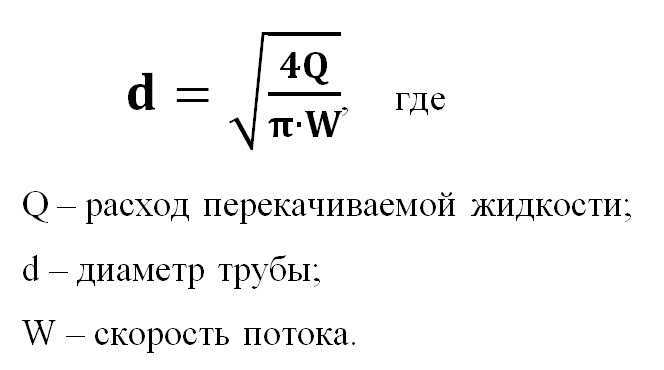

Значение оптимального диаметра трубопровода рассчитывается по преобразованному уравнению неразрывности потока с учетом заданного расхода носителя:

При гидравлическом расчете расход перекачиваемой жидкости чаще всего задан условиями задачи. Значение скорости потока перекачиваемого носителя определяется, исходя из свойств заданной среды и соответствующих справочных данных (см. таблицу).

Преобразованное уравнение неразрывности потока для расчета рабочего диаметра трубы имеет вид:

4.5 Расчет падения напора и гидравлического сопротивления

Полные потери напора жидкости включают в себя потери на преодоление потоком всех препятствий: наличие насосов, дюкеров, вентилей, колен, отводов, перепадов уровня при течении потока по трубопроводу, расположенному под углом и т.д. Учитываются потери на местные сопротивления, обусловленные свойствами используемых материалов.

Другим важным фактором, влияющим на потери напора, является трение движущегося потока о стенки трубопровода, которое характеризуется коэффициентом гидравлического сопротивления.

Значение коэффициента гидравлического сопротивления λзависит от режима движения потока и шероховатости материала стенок трубопровода. Под шероховатостью понимают дефекты и неровности внутренней поверхности трубы. Она может быть абсолютной и относительной. Шероховатость различна по форме и неравномерна по площади поверхности трубы. Поэтому в расчетах используется понятие усредненной шероховатости с поправочным коэффициентом (k1). Данная характеристика для конкретного трубопровода зависит от материала, продолжительности его эксплуатации, наличия различных коррозионных дефектов и других причин. Рассмотренные выше величины являются справочными.

Количественная связь между коэффициентом трения, числом Рейнольдса и шероховатостью определяется диаграммой Муди.

Для вычисления коэффициента трения турбулентного движения потока также используется уравнение Коулбрука-Уайта, с использованием которого возможно наглядное построение графических зависимостей, по которым определяется коэффициент трения:

В расчётах используются и другие уравнения приблизительного расчета потерь напора на трение. Одним из наиболее удобных и часто используемых в этом случае считается формула Дарси-Вейсбаха. Потери напора на трение рассматриваются как функция скорости жидкости от сопротивления трубы движению жидкости, выражаемой через значение шероховатости поверхности стенок трубы:

Потери давления по причине трения для воды рассчитывают по формуле Хазена — Вильямса:

4.6 Расчет потерь давления

Рабочее давление в трубопроводе – это на большее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим технологического процесса. Минимальное и максимальное значения давления, а также физико-химические свойства рабочей среды, являются определяющими параметрами при расчёте расстояния между насосами, перекачивающими носитель, и производственной мощности.

Расчет потерь на падение давления в трубопроводе осуществляют по уравнению:

4.7 Примеры задач гидравлического расчета трубопровода с решениями

В аппарат с давлением 2,2 бар по горизонтальному трубопроводу с эффективным диаметром 24 мм из открытого хранилища насосом перекачивается вода. Расстояние до аппарата составляет 32 м. Расход жидкости задан – 80 м3/час. Суммарный напор составляет 20 м. Принятый коэффициент трения равен 0,028.

Рассчитайте потери напора жидкости на местные сопротивления в данном трубопроводе.

Расход Q = 80 м3/час = 80·1/3600 = 0,022 м3/с;

эффективный диаметр d = 24 мм;

длина трубы l = 32 м;

коэффициент трения λ = 0,028;

давление в аппарате Р = 2,2 бар = 2,2·105 Па;

общий напор Н = 20 м.

Скорость потока движения воды в трубопроводе рассчитывается по видоизмененному уравнению:

w=(4·Q) / (π·d2) = ((4·0,022) / (3,14·[0,024]2)) = 48,66 м/с

Потери напора жидкости в трубопроводе на трение определяются по уравнению:

HТ = (λ·l) / (d·[w2/(2·g)]) = (0,028·32) / (0,024·[48,66]2) / (2·9,81) = 0,31 м

Общие потери напора носителя рассчитываются по уравнению и составляют:

hп = H — [(p2-p1)/(ρ·g)] — Hг = 20 — [(2,2-1)·105)/(1000·9,81)] — 0 = 7,76 м

Потери напора на местные сопротивления определяется как разность:

Ответ: потери напора воды на местные сопротивления составляют 7,45 м.

По горизонтальному трубопроводу центробежным насосом транспортируется вода. Поток в трубе движется со скоростью 2,0 м/с. Общий напор составляет 8 м.

Найти минимальную длину прямого трубопровода, в центре которого установлен один вентиль. Забор воды осуществляется из открытого хранилища. Из трубы вода самотеком изливается в другую емкость. Рабочий диаметр трубопровода равен 0,1 м. Относительная шероховатость принимается равной 4·10-5.

Скорость потока жидкости W = 2,0 м/с;

диаметр трубы d = 100 мм;

общий напор Н = 8 м;

относительная шероховатость 4·10-5.

Согласно справочным данным в трубе диаметром 0,1 м коэффициенты местных сопротивлений для вентиля и выхода из трубы составляют соответственно 4,1 и 1.

Значение скоростного напора определяется по соотношению:

w2/(2·g) = 2,02/(2·9,81) = 0,204 м

Потери напора воды на местные сопротивления составят:

∑ζМС·[w2/(2·g)] = (4,1+1)·0,204 = 1,04 м

Суммарные потери напора носителя на сопротивление трению и местные сопротивления рассчитываются по уравнению общего напора для насоса (геометрическая высота Hг по условиям задачи равна 0):

hп = H — (p2-p1)/(ρ·g) — = 8 — ((1-1)·105)/(1000·9,81) — 0 = 8 м

Полученное значение потери напора носителя на трение составят:

Рассчитаем значение числа Рейнольдса для заданных условий течения потока (динамическая вязкость воды принимается равной 1·10-3 Па·с, плотность воды – 1000 кг/м3):

Re = (w·d·ρ)/μ = (2,0·0,1·1000)/(1·10-3) = 200000

Согласно рассчитанному значению Re, причем 2320

λ = 0,316/Re0,25 = 0,316/2000000,25 = 0,015

Преобразуем уравнение и найдем требуемую длину трубопровода из расчетной формулы потерь напора на трение:

l = (Hоб·d) / (λ·[w2/(2g)]) = (6,96·0,1) / (0,016·0,204) = 213,235 м

Ответ:требуемая длина трубопровода составит 213,235 м.

В производстве транспортируют воду при рабочей температуре 40°С с производственным расходом Q = 18 м3/час. Длина прямого трубопровода l = 26 м, материал — сталь. Абсолютная шероховатость (ε) принимается для стали по справочным источникам и составляет 50 мкм. Какой будет диаметр стальной трубы, если перепад давления на данном участке не превысит Δp = 0,01 мПа (ΔH = 1,2 м по воде)? Коэффициент трения принимается равным 0,026.

Расход Q = 18 м3/час = 0,005 м3/с;

длина трубопровода l=26 м;

для воды ρ = 1000 кг/м3, μ = 653,3·10-6 Па·с (при Т = 40°С);

шероховатость стальной трубыε = 50 мкм;

коэффициент трения λ = 0,026;

Используя форму уравнения неразрывности W=Q/F и уравнение площади потока F=(π·d²)/4 преобразуем выражение Дарси – Вейсбаха:

d5 = (5,376·10-5·λ)/∆H = (5,376·10-5·0,026)/1,2 = 1,16·10-6

d = 5√1,16·10-6 = 0,065 м.

Ответ: оптимальный диаметр трубопровода составляет 0,065 м.

4.8 Исходные данные:

Q – расход потока жидкости в трубопроводе, в литрах в секунду;

ρ – плотность жидкости, в килограмм / метр 3 ;

ΔH – перепад высот начальной и конечной точки участка трубопровода, в метрах;

Источник https://trubaspec.com/montazh-i-remont/pochemu-voznikaet-poterya-davleniya-v-truboprovode-i-kak-etogo-mozhno-izbezhat.html

Источник https://uteplimvse.ru/interesnye-stati/raschet-poteri-napora-v-truboprovode-gidravlicheskoe-soprotivlenie-truby.html

Источник