Содержание

Калькулятор расчета потерь напора в водопроводе

Измерение труб с помощью фотосъемки (метод копирования)

Этот нестандартный метод применяется при полной недоступности к трубе любого размера. К измеряемой трубе прикладывают линейку или любой другой предмет, размеры которого заранее известны любому мастеру (часто в этом случае используют спичечный коробок, длина которого составляет 5 см, или монету). Далее этот участок трубы с приложенным предметом фотографируют (кроме фотоаппарата в современных условиях доступно использование и мобильного телефона). Следующие вычисления размеров производятся по фотоснимкам: на снимке измеряют визуальную толщину в мм, а затем переводят ее в реальные значения, учитывая масштаб фотографий.

Как выполнить расчет

Прежде всего, определяемся с исходными данными, которые нужны для его выполнения:

- Толщина стенки водопроводных труб.

- Внутренний проходной диаметр.

- Номинальный размер проводящих элементов.

- Величина условного прохода трубопровода.

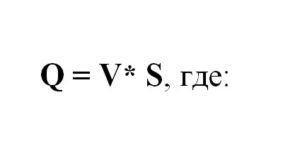

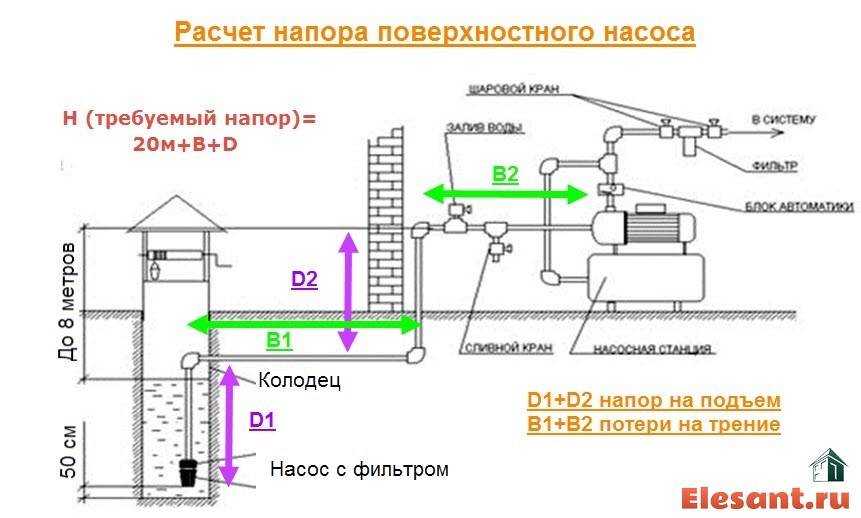

Учитываются также длина водопроводной сети и давление воды внутри системы. Следует отметить, что параметры горячего водоснабжения и отопления отличаются от таковых касательно водопровода холодного. Основные направления расхода воды загородного дома учитывают удовлетворение всех потребностей проживающих. При этом подсчет должен учитывать пиковые нагрузки на водопровод, когда одновременно происходит приготовление пищи, стирка машиной, полив огорода и прочие расходы жидкости. Именно для таких условий и рассчитывается диаметр трубы для водоснабжения, иначе живительной влаги может не доставать. На основании многолетних наблюдений за расходом воды установлено ее потребление в количестве 3 кубометра в час. Расчет размера трубы водопровода можно произвести, исходя из следующего соотношения:  Q – расход жидкости, литров/ сек, его величина составляет 0,34; V – скорость потока жидкости, м/сек, максимальное значение составляет 1,5; S – площадь поперечного сечения трубы, м/сек.

Q – расход жидкости, литров/ сек, его величина составляет 0,34; V – скорость потока жидкости, м/сек, максимальное значение составляет 1,5; S – площадь поперечного сечения трубы, м/сек.

Вооружившись школьным калькулятором, производим несколько преобразований и получаем результат: внутренний проходной диаметр должен быть не менее 18 миллиметров. Это результат расчета, его нужно округлить до ближайшего стандартного значения условного прохода (Ду), который составляет 20 мм. Однако есть более простая методика, при которой нет необходимости использовать калькулятор для каких-либо расчетов. Это простой подбор по таблице значений:

| Значение условного прохода трубопровода, мм | Величина расхода, литр/сек |

| 10 | 0,121 |

| 15 | 0,358 |

| 20 | 0,715 |

| 25 | 1,45 |

| 32 | 2,35 |

| 40 | 3,55 |

| 50 | 6,2 |

При пользовании данными таблицы следует понимать, что условный проход приблизительно равен внутреннему диаметру водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-80. У труб пластиковых этот показатель равен наружному диаметру. Что касается проходного размера, его следует принимать равным предыдущему показателю по шкале размеров. Так, пластиковая труба 50 будет иметь условный проход Ду 40.

Как видно из приведенного выше, сам по себе расчет прост, его можно воспроизвести для фактических условий с использованием простого калькулятора. Но проще всего найти в интернете нужную программу, представляющую собой специальный калькулятор для целевого расчета нужного параметра. В стартовую табличку этой программы вводятся фактические исходные данные после чего, нажатием кнопки, получается конечный результат. Расчет диаметра трубопровода по расходу чрез онлайн калькулятор дает наиболее достоверные результаты, пригодные для практического применения. Успехов вам!

Подбор оптимального диаметра трубопровода

Определение оптимального диаметра трубопровода – это сложная производственная задача, решение которой зависит от совокупности различных взаимосвязанных условий (технико-экономические, характеристики рабочей среды и материала трубопровода, технологические параметры и т.д.). Например, повышение скорости перекачиваемого потока приводит к уменьшению диаметра трубы, обеспечивающей заданный условиями процесса расход носителя, что влечет за собой снижение затрат на материалы, удешевлению монтажа и ремонта магистрали и т.д. С другой стороны, повышение скорости потока приводит к потере напора, что требует дополнительных энергетических и финансовых затрат на перекачку заданного объема носителя.

Значение оптимального диаметра трубопровода рассчитывается по преобразованному уравнению неразрывности потока с учетом заданного расхода носителя:

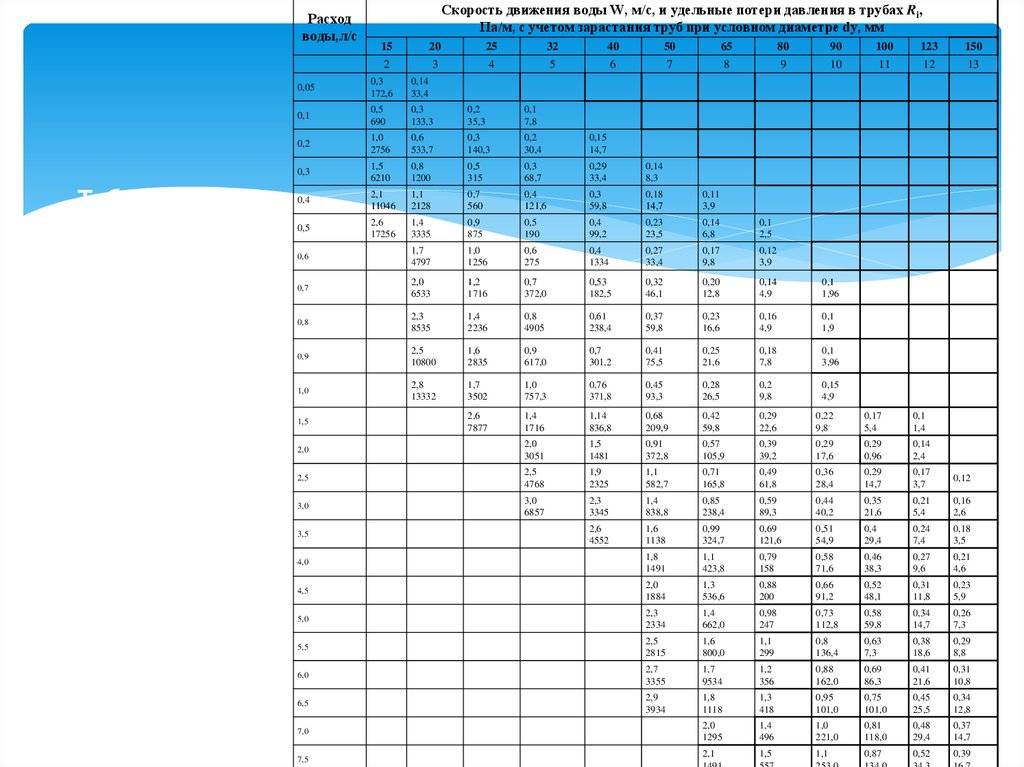

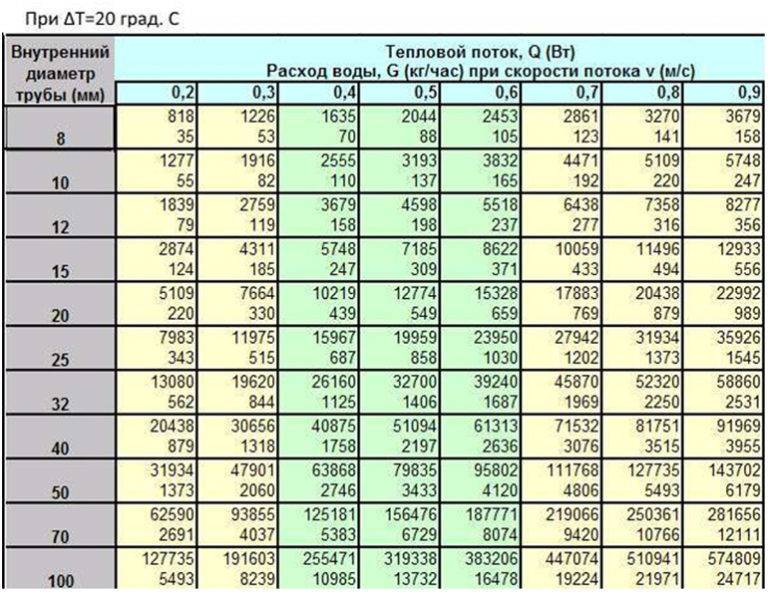

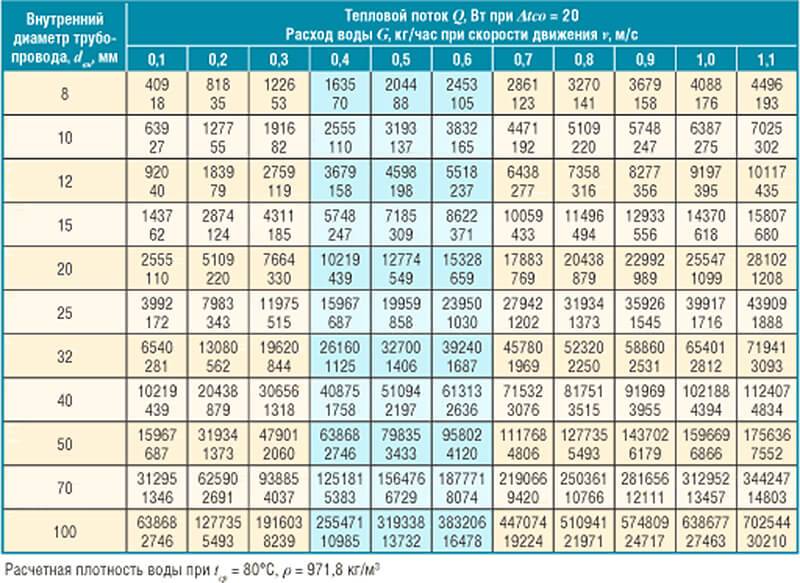

При гидравлическом расчете расход перекачиваемой жидкости чаще всего задан условиями задачи. Значение скорости потока перекачиваемого носителя определяется, исходя из свойств заданной среды и соответствующих справочных данных (см. таблицу).

Преобразованное уравнение неразрывности потока для расчета рабочего диаметра трубы имеет вид:

Алгоритм расчета потерь напора воздуха

Расчет нужно начинать с составления схемы системы вентиляции с обязательным указанием пространственного расположения воздуховодов, длины каждого участка, вентиляционных решеток, дополнительного оборудования для очистки воздуха, технической арматуры и вентиляторов. Потери определяются вначале по каждой отдельной линии, а потом суммируются. По отдельному технологическому участку потери определяются с помощью формулы P = L×R+Z, где P – потери воздушного давления на расчетном участке, R – потери на погонном метре участка, L – общая длина воздуховодов на участке, Z – потери в дополнительной арматуре системы вентиляции.

Для расчета потерь давления в круглом воздуховоде используется формула Pтр. = (L/d×X) × (Y×V)/2g. X – табличный коэффициент трения воздуха, зависит от материала изготовления воздуховода, L – длина расчетного участка, d – диаметр воздуховода, V – требуемая скорость воздушного потока, Y – плотность воздуха с учетом температуры, g – ускорение падения (свободного). Если система вентиляции имеет квадратные воздуховоды, то для перевода круглых значений в квадратные следует пользоваться таблицей № 2.

150

200

250

300

350

400

450

500

250 210 245 275

300 230 265 300 330

350 245 285 325 355 380

400 260 305 345 370 410 440

450 275 320 365 400 435 465 490

500 290 340 380 425 455 490 520 545

550 300 350 400 440 475 515 545 575

600 310 365 415 460 495 535 565 600

650 320 380 430 475 515 555 590 625

700 390 445 490 535 575 610 645

750 400 455 505 550 590 630 665

800 415 470 520 565 610 650 685

850 480 535 580 625 670 710

900 495 550 600 645 685 725

950 505 560 615 660 705 745

1000 520 575 625 675 720 760

1200 620 680 730 780 830

1400 725 780 835 880

1600 830 885 940

Изоляционная защита

Для трубопроводов, рассчитанных на перемещение высокотемпературных сред, предусмотрен выбор изоляции:

- до 100°C применяется жесткий пенопласт (полистирол или полиуретан);

- до 600°C предусмотрено использование фасонных оболочек или минеральных волокон (каменной шерсти или стеклянного войлока);

- до 1200°C – волокна на основе керамики или глинозема.

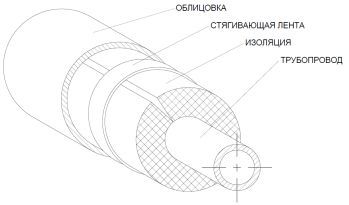

Трубы с условной проходимостью ниже DN 80 и толщиной изоляционной защиты до 5 с, обрабатывают изоляционными фасонными элементами. Этому способствуют 2 оболочки, размещенные вокруг труб и соединенные с помощью металлической ленты, закрытые кожухом из жестяного материала.

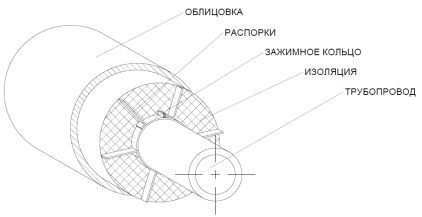

Трубы с условной проходимостью от DN 80 оснащают теплоизоляционным материалом с нижним каркасом. Он включает зажимные кольца, распорки и металлическую облицовку, разработанную из оцинкованного мягкого стального материала или нержавейки листовой. Между трубами и кожухом из металла размещают изоляционный материал.

Теплоизоляционный слой составляет диапазон размеров 5 — 25 см. Его наносят по всей протяженности труб, на отводах и коленах

Важно исключить наличие незащищенных участков, влияющих на образование теплопотерь. Фасонная изоляция служит для защиты фланцевых соединений и арматуры

Это способствует беспрепятственному доступу к стыковочным участкам без снятия изоляции по всей магистрали при нарушении герметичных свойств.

Расчет диаметра трубы для водоснабжения и отопления

Основным критерием подбора трубы отопления является ее диаметр. От этого показателя зависит, насколько эффективным будет обогрев дома, срок эксплуатации системы в целом. При малом диаметре в магистралях может возникнуть повышенное давление, которое станет причиной протечек, повышенной нагрузки на трубы и металл, что приведет к проблемам и бесконечным ремонтам. При большом диаметре теплоотдача системы отопления будет стремиться к нулю, а холодная вода будет просто сочиться из крана.

Пропускная способность трубы

Диаметр трубы напрямую влияет на пропускную способность системы, то есть в данном случае имеет значение количество воды или теплоносителя, проходящего через сечение в единицу времени. Чем больше циклов (перемещений) в системе за определенный промежуток времени, тем эффективнее происходит обогрев. Для труб водоснабжения диаметр влияет на исходное давление воды – подходящий размер будет только поддерживать напор, а увеличенный – снижать.

По диаметру подбирают схему водопровода и отопления, количество радиаторов и их секционность, определяют оптимальную длину магистралей.

Так как пропускная способность трубы является основополагающим фактором при выборе, следует определиться, а что, в свою очередь, влияет на проходимость воды в магистрали.

| Расход | Пропускная способность | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ду трубы | 15 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | 50 мм | 65 мм | 80 мм | 100 мм |

| Па/м — мбар/м | меньше 0,15 м/с | 0,15 м/с | 0,3 м/с | ||||||

| 90,0 — 0,900 | 173 | 403 | 745 | 1627 | 2488 | 4716 | 9612 | 14940 | 30240 |

| 92,5 — 0,925 | 176 | 407 | 756 | 1652 | 2524 | 4788 | 9756 | 15156 | 30672 |

| 95,0 — 0,950 | 176 | 414 | 767 | 1678 | 2560 | 4860 | 9900 | 15372 | 31104 |

| 97,5 — 0,975 | 180 | 421 | 778 | 1699 | 2596 | 4932 | 10044 | 15552 | 31500 |

| 100,0 — 1,000 | 184 | 425 | 788 | 1724 | 2632 | 5004 | 10152 | 15768 | 31932 |

| 120,0 — 1,200 | 202 | 472 | 871 | 1897 | 2898 | 5508 | 11196 | 17352 | 35100 |

| 140,0 — 1,400 | 220 | 511 | 943 | 2059 | 3143 | 5976 | 12132 | 18792 | 38160 |

| 160,0 — 1,600 | 234 | 547 | 1015 | 2210 | 3373 | 6408 | 12996 | 20160 | 40680 |

| 180,0 — 1,800 | 252 | 583 | 1080 | 2354 | 3589 | 6804 | 13824 | 21420 | 43200 |

| 200,0 — 2,000 | 266 | 619 | 1151 | 2486 | 3780 | 7200 | 14580 | 22644 | 45720 |

| 220,0 — 2,200 | 281 | 652 | 1202 | 2617 | 3996 | 7560 | 15336 | 23760 | 47880 |

| 240,0 — 2,400 | 288 | 680 | 1256 | 2740 | 4176 | 7920 | 16056 | 24876 | 50400 |

| 260,0 — 2,600 | 306 | 713 | 1310 | 2855 | 4356 | 8244 | 16740 | 25920 | 52200 |

| 280,0 — 2,800 | 317 | 742 | 1364 | 2970 | 4356 | 8566 | 17338 | 26928 | 54360 |

| 300,0 — 3,000 | 331 | 767 | 1415 | 3076 | 4680 | 8892 | 18000 | 27900 | 56160 |

Факторы влияния на проходимость магистрали:

- Давление воды или теплоносителя.

- Внутренний диаметр (сечение) трубы.

- Общая длина системы.

- Материал трубопровода.

- Толщина стенок трубы.

На старой системе проходимость трубы усугубляется известковыми, иловыми отложениями, последствиями коррозии (на металлических изделиях). Все это в совокупности снижает со временем количество воды, проходящей через сечение, то есть подержанные магистрали работают хуже, чем новые.

Примечательно, что этот показатель у полимерных труб не меняется – пластик гораздо менее, чем металл, позволяет шлаку накапливаться на стенках. Поэтому пропускная способность труб ПВХ остается такой же, как и в день их монтажа.

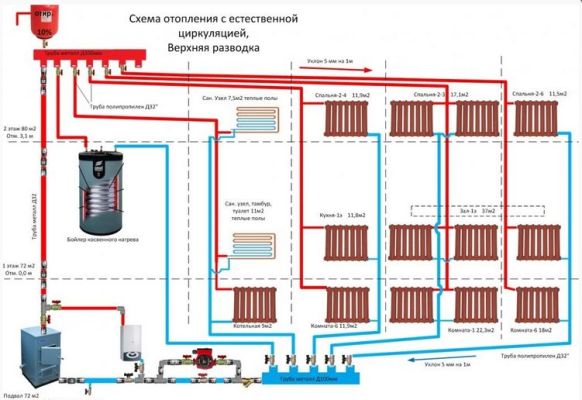

Гидравлический расчет в системах с естественной циркуляцией

Алгоритм проведения вычисления также может меняться в зависимости от типа системы. Различают два основных вида:

- Естественная циркуляция – самостоятельное движение воды за счета изначального параметра напора (его также называют располагаемым).

- Принудительная циркуляция – системы, в которых жидкость передвигается за счет работы дополнительных насосов и механизмов.

Естественно, что в зависимости от конкретной конструкции описываемый в статье параметр может изменяться. Однако существуют следующие рекомендации по созданию систем трубопроводов с естественной циркуляцией:

- Максимальная длина горизонтальных участков – не более двадцати метров.

- Рекомендуемый диаметр магистральный трубы – 5 см.

- Рекомендуемое значение диаметра каждой тридцать пятой секции – 5 см.

- При расчете на каждые десять метров требуется дополнительно прибавлять половину диаметра трубы к ее размерам в вычислениях – это требуется для снижения скорости носителя тепла и нивелирования потерь напора за счет трения.

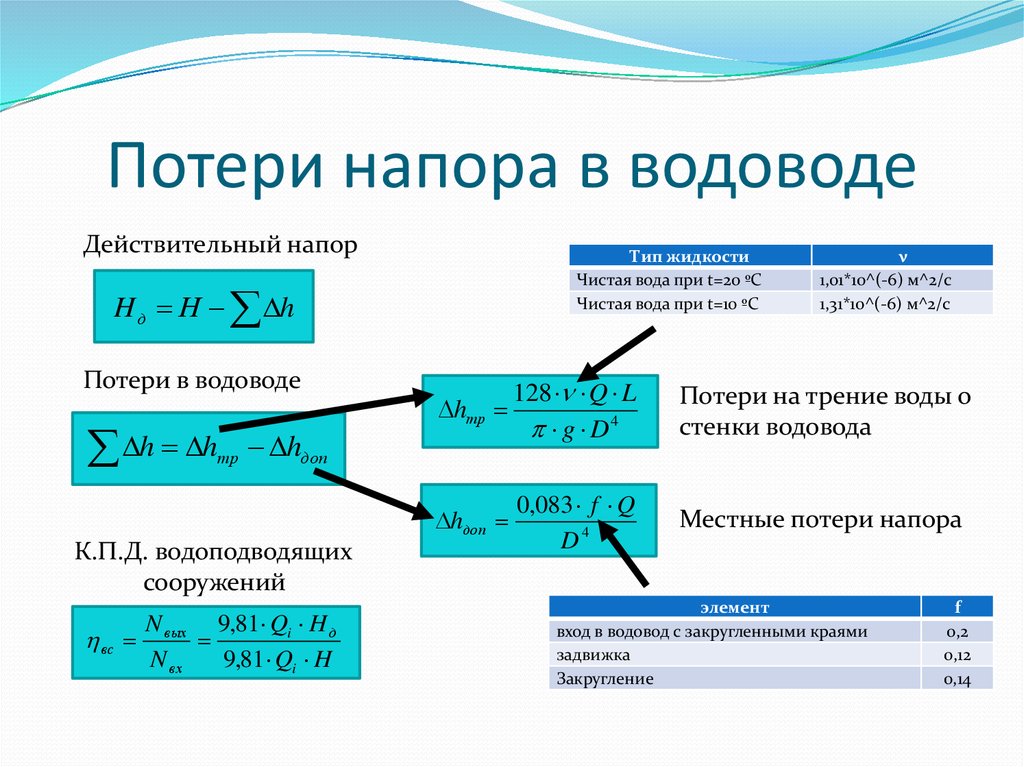

Как определить показатель падения водяного напора

Рассчитать расход жидкости можно, не только учитывая сечение труб, но и зная уровень падения давления. Потерю напора вычисляют по формуле, которую можно найти самостоятельно. Единственного вычисления не существует, для этого есть разные варианты.

Уменьшение просвета влияет на потерю некоторых показателей. К примеру, скорость новых труб и старых из металла будет разной, потому что диаметр конструкции будет отличаться. Показатель сопротивления внутри сети также будет разным.

Наличие поворотов, перепадов объема при монтаже арматуры для затвора, силы трения влияют на потерю скорости.

Скорость потока можно вычислить после проведения точных измерений и подготовки.

Простые методы в данном случае могут не подойти, лучше обратиться к специалистам либо применить онлайн – калькулятор.

Сделав все расчеты, можно обеспечить эффективную работу водопроводной и отопительной системы.

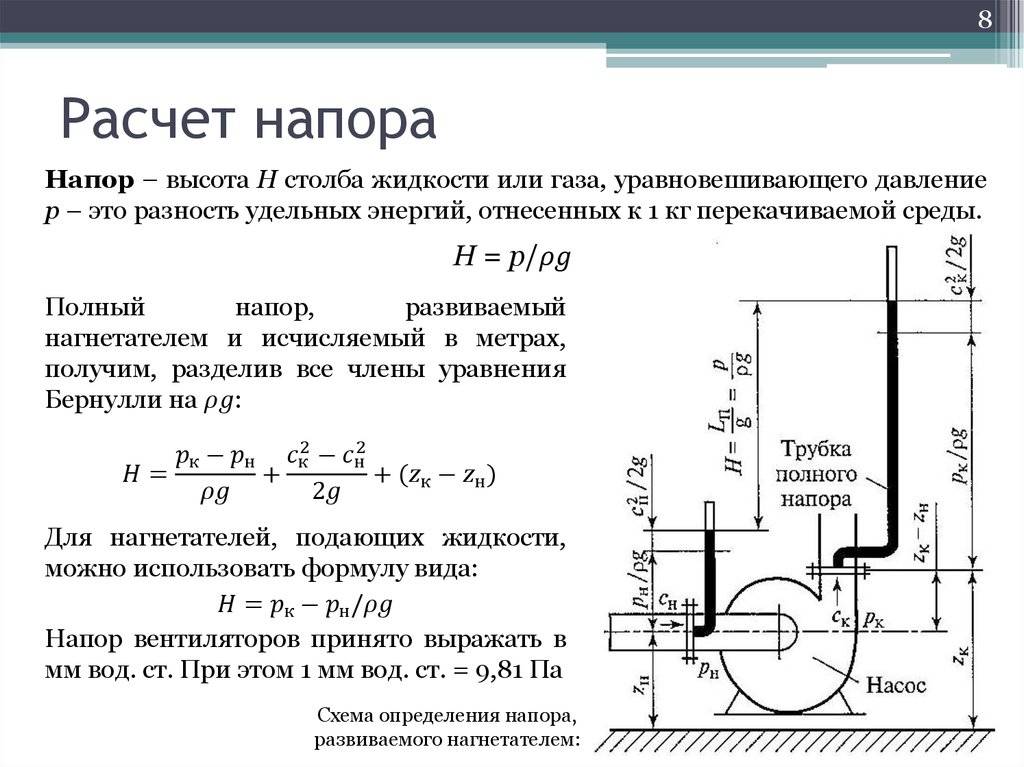

Гидравлический расчет трубопроводов

Гидравлический расчет трубопроводов является неотъемлемой частью проектирования систем. Он позволяет определить динамический характер движения жидкости, диаметр сечения трубопровода, мощность и подачу насоса, а так же потери давления в системе. Гидродинамический расчет потока несжимаемой жидкости сводится к решению уравнения Бернулли для двух последовательных сечений:

h1, h2 – высота начальной и конечной точки трубопровода; w1, w2 – скорости потока в начальной и конечной точки трубопровода; P1, P2 – гидростатические давления; α1, α2 – коэффициенты Кориолиса, учитывающие неравномерность распределения скоростей по сечению; ΔPпот. – потери давления на преодоление сопротивления.

Представленный в этом разделе гидравлический онлайн расчет позволяет вычислить характеристики потока несжимаемой жидкости, а так же потока сжимаемой жидкости или газа высокого давления. Оба расчета выполняются для неразветвленного трубопровода.

При решении подобных задач методом конечных элементов в программном комплексе ANSYS крайне важно, чтобы размер ячеек сетки в пристеночном слое трубопровода не превышал определенных значений в радиальном направлении. Алгоритмы в данном разделе рассчитывают минимальный рекомендованный разработчиками размер первой ячейки при значении пристеночной функции Y + = 30

В общем случае, значение пристеночной функции должно лежать в пределах 30 + -0.875 ×D / 2

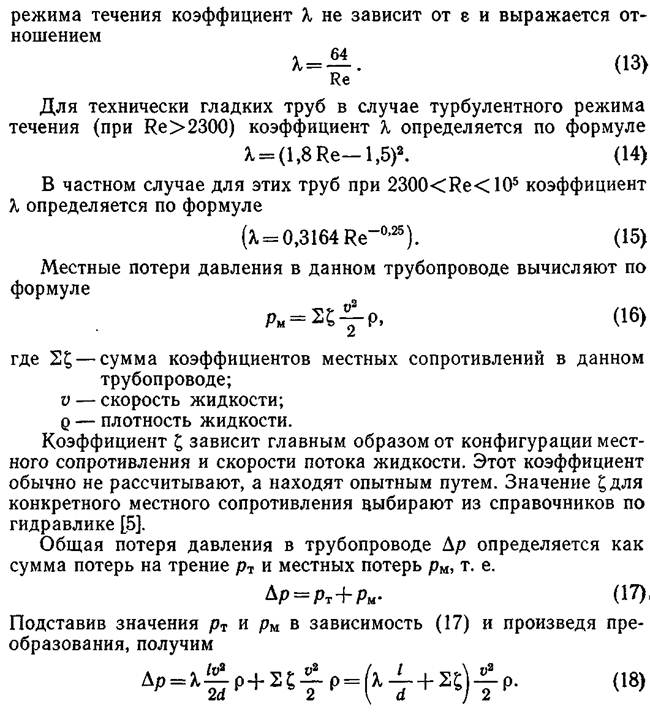

В зависимости от величины шероховатости Δ внутренней поверхности трубы определяется коэффициент трения:

λ = 0,316×Re -0.25 при δ > Δ λ = 0,11(Δ / D + 68 / Re) 0.25 при δ 2 ρ / 2)

Потеря давления на местных сопротивлениях:

Суммируя полученные результаты, получают общую потерю давления на определенном участке трубопровода.

Исходные данные:

Q – расход потока жидкости в трубопроводе, в литрах в секунду;

ρ – плотность жидкости, в килограмм / метр 3 ;

ΔH – перепад высот начальной и конечной точки участка трубопровода, в метрах;

D – внутренний диаметр трубопровода, в миллиметрах;

L – длина трубопровода, в метрах;

Δ – абсолютная шероховатость внутренней стенки трубы, в миллиметрах.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДА

Расход потока Q, л/c

Плотность жидкости ρ, кг/м 3

Динамическая вязкость жидкости μ, Па*с

Перепад высот трубопровода ΔH, м

Внутренний диаметр трубопровода D, мм

Длина трубопровода L, м

Коэффициент местных сопротивлений ΣKi

Абсолютная шероховатость Δ, мм

Статическое давление на входе Pс, Па

Динамическое давление Pд, Па

Полное давление на входе P, Па

Потери давления от трения ΔP, Па

Скорость потока W, м/с

Число Рейнольдса Re

Коэффициент трения λ

Толщина ламинарного подслоя δл, мм

Размер первой ячейки пристеночного слоя, мм

Copyright Кайтек 2020

Вычисления сечения по СНИП 2.04.01-85

Прежде всего, необходимо понимать, что расчет диаметра водопропускной трубы является сложным инженерным процессом. Для этого потребуются специальные знания. Но, выполняя бытовую постройку водопропускной магистрали, часто гидравлический расчет по сечению проводят самостоятельно.

Данный вид конструкторского вычисления скорости потока для водопропускной конструкции можно провести двумя способами. Первый – табличные данные. Но, обращаясь к таблицам необходимо знать не только точное количество кранов, но и емкостей для набора воды (ванны, раковины) и прочего.

Только при наличии этих сведений о водопропускной системе, можно воспользоваться таблицами, которые предоставляет СНИП 2.04.01-85. По ним и определяют объем воды по обхвату трубы. Вот одна из таких таблиц:

Внешний объем трубного сортамента (мм) Примерное количество воды, которое получают в литрах за минуту Примерное количество воды, исчисляемое в м3 за час

20 15 0,9

25 30 1,8

32 50 3

40 80 4,8

50 120 7,2

63 190 11,4

Однозначно, эти данные по объему, показывающие потребление, интересны, как информация, но специалисту по трубопроводу понадобятся определение совершенно других данных – это объем (в мм) и внутреннее давление в магистрали. В таблице это можно найти не всегда. И более точно узнать эти сведениям помогают формулы.

Уже понятно, что размеры сечения системы влияют на гидравлический расчет потребления. Для домашних расчетов применяется формула расхода воды, которая помогает получить результат, имея данные давления и диаметра трубного изделия. Вот эта формула:

Формула для вычисления по давлению и диаметру трубы: q = π×d²/4 ×V

Если сеть водоснабжения питается от водонапорной башни, без дополнительного влияния нагнетающего насоса, то скорость передвижения потока составляет приблизительно 0,7 – 1,9 м/с. Если подключают любое нагнетающее устройство, то в паспорте к нему имеется информация о коэффициенте создаваемого напора и скорости перемещения потока воды.

Данная формула не единственная. Есть еще и многие другие. Их без труда можно найти в сети интернета.

В дополнение к представленной формуле нужно заметить, что огромное значение на функциональность системы оказывают внутренние стенки трубных изделий. Так, например, пластиковые изделия отличаются гладкой поверхностью, нежели аналоги из стали.

По этим причинам, коэффициент сопротивления у пластика существенно меньше. Плюс ко всему, эти материалы не подвергаются влиянию коррозийных образований, что также оказывает положительное действие на пропускные возможности сети водоснабжения.

Определение потери напора

Расчет прохода воды производят не только по диаметру трубы, он вычисляется по падению давления. Вычислить потери можно посредством специальных формул. Какие формулы использовать, каждый будет решать самостоятельно. Чтобы рассчитать нужные величины, можно использовать различные варианты. Единственного универсального решения этого вопроса нет.

Но прежде всего, необходимо помнить, что внутренний просвет прохода пластиковой и металлопластиковой конструкции не поменяется через двадцать лет службы. А внутренний просвет прохода металлической конструкции со временем станет меньше.

А это повлечет за собою потери некоторых параметров. Соответственно, скорость воды в трубе в таких конструкциях является разной, ведь по диаметру новая и старая сеть в некоторых ситуациях будут заметно отличаться. Так же будет отличаться и величина сопротивления в магистрали.

Так же перед тем, как рассчитать необходимые параметры прохода жидкости, нужно принять к сведению, что потери скорости потока водопровода связанны с количеством поворотов, фитингов, переходов объема, с наличием запорной арматуры и силой трения. Причем, все это при вычисления скорости потока должны проводиться после тщательной подготовки и измерений.

Расчет расхода воды простыми методами провести нелегко. Но, при малейших затруднениях всегда можно обратиться за помощью к специалистам или воспользоваться онлайн калькулятором. Тогда можно рассчитывать на то, что проложенная сеть водопровода или отопления будет работать с максимальной эффективностью.

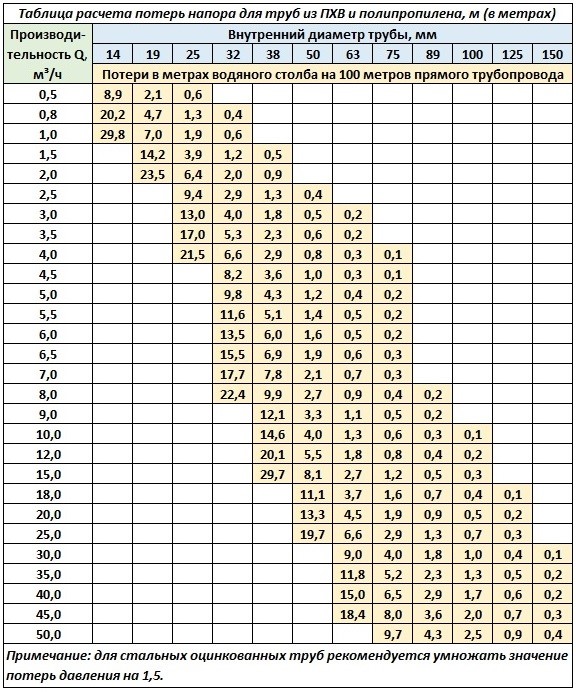

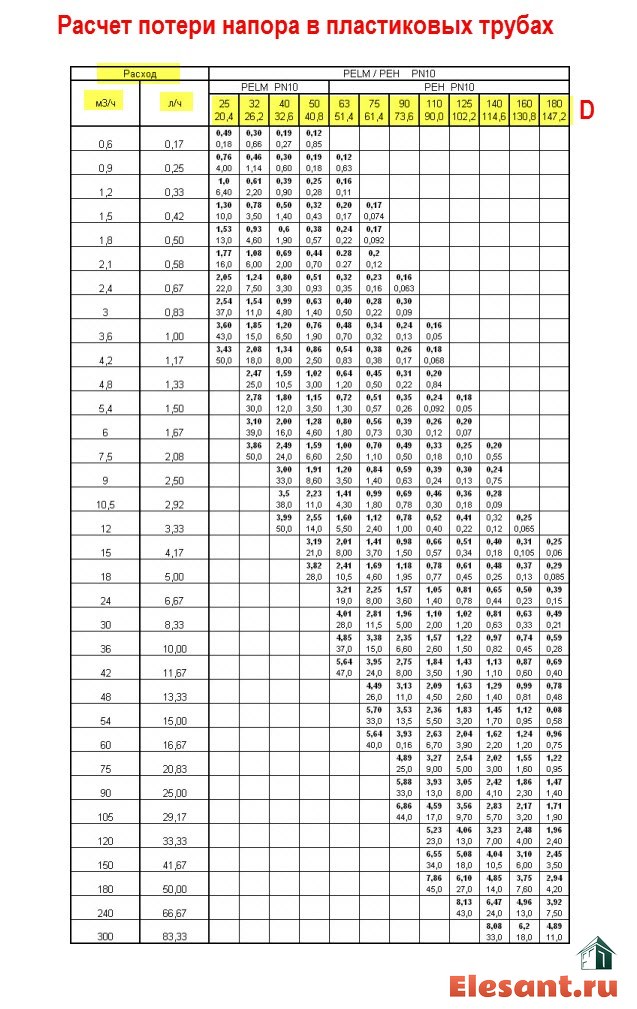

Номограммы для гидравлических вычислений труб

Для проверки потерь давления на заданном участке, показатели манометров сравнивают с табличными данными, или ориентируются на функциональную зависимость расхода жидкости от изменений напряжения (при постоянном диаметре).

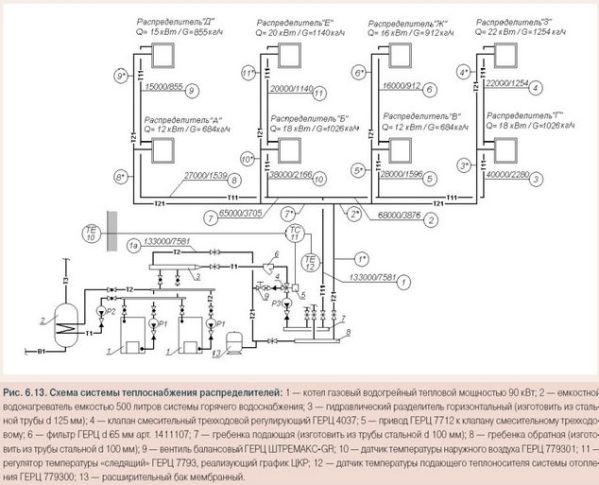

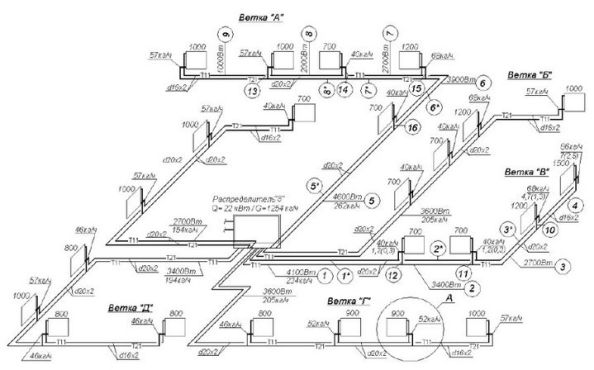

Для примера используется ветка с радиаторами на 10 кВт. Расход жидкости рассчитывается на перенос теплоэнергии на уровне 10 кВт. В качестве расчетного участка взят отрез от первой в ветке батареи. Его диаметр является постоянным. Второй участок размещен между 1-ой и 2-ой батареей. На втором участке расход потребляемой энергии составляет 9 кВт с возможным снижением.

Расчет гидравлического сопротивления производится до обратной и подающей трубы, этому способствует формула:

G уч = (3,6*Q уч)/(c*(t r-t o)),

где Q уч — уровень тепловой нагрузки участка, (Вт). Нагрузка тепла на 1 участок составляет 10 кВт;

с — (показатель удельной теплоемкости для жидкости) постоянная, равная 4,2 кДж (кг*°С);

t r — температурный режим горячего теплоносителя;

t o — температурный режим холодного теплоносителя.

Гидрорасчеты отопительных гравитационных систем: скорость транспортировки теплоносителя

Минимальная скорость теплоносителя составляет 0,2-0,26 м/с. При снижении параметра из жидкости могут выделяться избыточные воздушные массы, приводящие к образованию воздушных пробок. Это выступает причиной для полного или частичного отказа от системы отопления. Верхний порог скорости теплоносителя составляет 0,6-1,5 м/с. Не достижение скорости до заданных параметров возможно образование гидравлических шумов. На практике оптимальная скорость варьирует в диапазоне 0,4-0,7 м/с.

Для более точных вычислений используются параметры материалов для изготовления труб, Например, для стальных труб скорость жидкости варьирует в диапазоне 0,26-0,5 м/с. При использовании полимерных или медных изделий, допускается увеличение скорости до 0,26-0,7 м/с.

Вычисление сопротивления отопительных гравитационных систем: потери давления

Сумма всех потерь при гидравлическом трении и локальном сопротивлении определяется в Па:

Руч = R * l + ((p * v2) / 2) * E3,

- где v — скорость транспортируемых сред м/с;

- p — плотность жидкости, кг/м³;

- R — потери давления, Па/м;

- l — длина, используемая для расчета труб, м;

- E3 — сумма всех коэффициентов локального сопротивления на обустроенном участке запорной арматуры.

Общий уровень гидравлического сопротивления определяется суммой сопротивлений расчетных участков.

Гидрорасчет двухтрубных гравитационных отопительных систем: выбор основной ветви

Если система гидравлики характеризуется попутной транспортировкой теплоносителя, для двухтрубных систем следует выбрать кольцо максимально загруженного стояка через размещенные внизу отопительные приборы. Для систем, характеризующихся тупиковым движением теплоносителя, требуется выбор кольца нижнего прибора обогрева для максимально загруженного из самых удаленных стояков. Для горизонтальных отопительных конструкций подбирают кольца через наиболее загруженные ветви, относящиеся к нижним этажам.

Соответствие диаметра труб объему носителя

В качестве теплоносителя в большинстве систем отопления используется вода. Она нагревается центральным котлом. В качестве источника энергии используется газ, электричество, горючие жидкости или твердое топливо. Этот узел – сердце системы отопления. Обогревательный узел, магистрали, запоры и отдающие тепло радиаторы образуют сложную схему, в которой каждый элемент должен быть скрупулезно выверен. Прогнозирование энергетических затрат и необходимой мощности котла, расчет трубы отопления, выбор носителя и типа топлива оптимизируют расходы при строительстве и эксплуатации. Изначальная предусмотрительность застрахует от скорого ремонта и необходимости доработки уже запущенной в действие отопительной магистрали.

Устройство автономной системы отопления

Расчет труб для отопления частного дома можно заказать профессионалам, доверившись опыту. Самостоятельно вывести показатели помогают сантехнические «калькуляторы»: программы, производящие расчет трубы для отопления, предлагаются на сайтах производителей и магазинов. В калькуляторы заложены усредненные показатели типовых радиаторов и труб: владельцу нужно указать метраж, высоту потолков и тип постройки, чтобы система сама сделала расчет регистров из гладких труб для отопления или емкости котла. Недостаток калькуляторов в предварительной настройке под нужды конкретного сервиса. Вряд ли владельцы портала разместят программу, которая рекомендует продукцию конкурентов, даже если основанный на реальных характеристиках расчет сечения трубы отопления это предусматривал.

От чего зависит проходимость трубы

Выбор материала

Подбор материала производится на основе характеристик сред, транспортируемых по трубопроводной линии и рабочего давления, предусмотренного для данной системы. Следует помнить о корродирующем действии перекачиваемых сред, относительно материала стенок трубопроводной сети. Обычно трубы и химические системы изготавливают из стали. При отсутствии высокого механического и корродирующего воздействия при разработке труб используют серый чугун или нелегированную конструкционную сталь.

При высоком рабочем давлении и отсутствии нагрузок с коррозийным образованием используют трубы из высококлассной стали или технологию ее литья. При высоком корродирующем действии или предъявлении к чистоте продуктов высоких требований, трубы разрабатывают из нержавейки.

Для повышения устойчивости к действию морской воды применяют медно-никелевый состав. Допускается использование алюминиевых сплавов, тантала или циркония. Хорошо распространены пластиковые составы, устойчивые к коррозийным образованиям. Они обладают малым весом и просты в обработке, что выступает идеальным решением для обустройства канализационных систем.

Способ очистки от ННП водной поверхности с использованием металлических сеток, заполненных сорбентом

Проведенный анализ видов и способов очистки водной поверхности, который включает термический, химический, физический и биологический методы сбора и очистки водных акваторий от нефти и нефтепродуктов, показывает, что на данный момент нет наиболее эффективного и альтернативного способа или метода сбора и ликвидации ННП.

В данной курсовой работе для очистки водной поверхности от нефтепродуктов предлагается использовать каркас из металлической сетки в качестве бонового заграждения, высотой 0,5 – 1 метр и шириной 0,75-1 метр, заполненные сорбентом.

В качестве сорбента предлагаю применять: древесные опилки; ОДМ-1Ф, степень поглощения которого нефти 92-97% от массы, бензина 83-88% и керосина 85-90%; сорбент СТРГ, обладающего высокой сорбционной емкостью (поглощает 50 кг нефтепродуктов на 1 кг собственного веса); Сорбент Новосорб способный сохранять гидрофобные свойства при длительном (более 2 лет) контакте с водой или Сорбент Турбополимер поглощающий 40 кг нефтепродуктов на 1 кг собственного веса.

Принцип действия основан на том, что металлические сетки, прикрепленные друг к другу металлическими крючками 10-15 см и наполненные сорбентом, будут ограждать территорию разлива нефтепродуктов или нефти и одновременно впитывать нефть и нефтепродукты в себя.

Каркас представляют собой металлическую сетку (Рис.2) из просечного металла, в верхней части каркаса прикреплена крышка, через которую наполняют сорбентом.

Сорбент, находящийся в сетках, по мере заполнения нефтепродуктом и нефтью, будет меняться на новый через верхнюю крышку металлической сетки.

Компенсаторы расширения трубопроводных сетей

Отводы

Специальные отводы, ввариваемые в трубопроводную сеть, компенсируют естественный показатель линейного расширения изделий. Этому способствует выбор компенсирующих U-образных, Z-образных и угловых отводов, лирных компенсаторов.

Они предназначены для принятия линейного расширения труб за счет деформирования, но для данной технологии предусмотрен ряд ограничений. В трубопроводных магистралях с повышенным уровнем давления для компенсации расширения служат колени под разным углом. Напряжение, предусмотренное в отводах, способствует усилению коррозийного действия.

Волнистые компенсаторы

Изделия представлены тонкостенными гофротрубами из металла, называемыми сильфоном и растягиваемым в направлении трубопроводной линии. Их монтируют в трубопроводной сети, предварительный натяг служит для компенсации расширения.

Выбор осевых компенсаторов позволяет обеспечить расширение по поперечному сечению. Внутренние направляющие кольца предупреждают боковое смещение и внутреннее загрязнение. Для защиты труб от внешнего воздействия служит специальная облицовка. Компенсаторы, не включающие в конструкцию внутреннего направляющего кольца, способствуют поглощению боковых сдвигов и вибрации, исходящей от насосных систем.

Как вычислить пропускную способность

Какие факторы влияют на проходимость жидкости через трубопровод

Расход воды через трубу при нужном давлении

Основная задача расчёта объёма потребления воды в трубе по её сечению (диаметру) – это подобрать трубы так, чтобы водорасход не был слишком большой, а напор оставался хороший. При этом необходимо учесть:

- диаметры (ДУ внутреннего сечения),

- потери напора на рассчитываемом участке,

- скорость гидропотока,

- максимальное давление,

- влияние поворотов и затворов в системе,

- материал (характеристики стенок трубопровода) и длину и т.д..

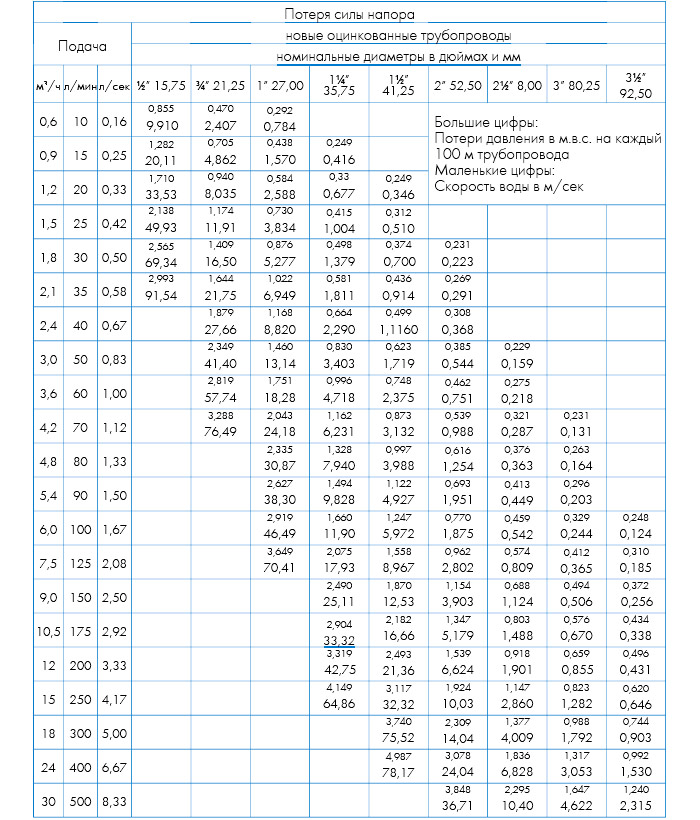

Подбор диаметра трубы по расходу воды с помощью таблицы считается более простым, но менее точным способом, чем измерение и расчёт по давлению, скорости воды и прочим параметрам в трубопроводе, сделанный по месту.

Табличные стандартные данные и средние показатели по основным параметрам

Для определения расчётного максимального расхода воды через трубу приводится таблица для 9 самых распространённых диаметров при различных показателях давления.

Среднее значение давления в большинстве стояках находится в интервале 1,5-2,5 атмосфер. Существующая зависимость от количества этажей (особенно заметная в высотных домах) регулируется путём разделения системы водообеспечения на несколько сегментов. Водонагнетение с помощью насосов влияет и на изменение скорости гидропотока. Кроме того, при обращении к таблицам в расчёте водопотребления учитывают не только число кранов, но и количество водонагревателей, ванн и др. источников.

Изменение характеристик проходимости крана с помощью регуляторов водорасхода, экономителей, аналогичных WaterSave ( http://water-save.com/ ), в таблицах не фиксируются и при расчёте расхода воды на (по) трубе, как правило, не учитываются.

Способы вычисления зависимостей водорасхода и диаметра трубопровода

С помощью нижеприведённых формул можно как рассчитать расход воды в трубе, так и, определить зависимость диаметра трубы от расхода воды.

В данной формуле водорасхода:

- под q принимается расход в л/с,

- V – определяет скорость гидропотока в м/с,

- d – внутреннее сечение (диаметр в см).

Зная водорасход и d сечения, можно, применив обратные вычисления, установить скорость, или, зная расход и скорость – определить диаметр. В случае наличия дополнительного нагнетателя (например, в высотных зданиях), создаваемое им давление и скорость гидропотока указываются в паспорте прибора. Без дополнительного нагнетания скорость потока чаще всего варьируется в интервале 0,8-1,5 м/сек.

Для более точных вычислений принимают во внимание потери напора, используя формулу Дарси:

Для вычисления необходимо дополнительно установить:

- длину трубопровода (L),

- коэффициент потерь, который зависит от шероховатостей стенок трубопровода, турбулентности, кривизны и участков с запорной арматурой (λ),

- вязкость жидкости (ρ).

Зависимость между значением D трубопровода, скоростью гидропотока (V) и водорасходом (q) с учётом угла уклона (i) можно выразить в таблице, где две известные величины соединяются прямой линией, а значение искомой величины будет видно на пересечении шкалы и прямой.

Для технического обоснования также строят графики зависимости эксплуатационных и капитальных затрат с определением оптимального значения D, которое устанавливается в точке пересечения кривых эксплуатационных и капитальных затрат.

Расчёт расхода воды через трубу с учётом падения давления можно проводить с помощью онлайн-калькуляторов. Для гидравлического расчёта, как и в формуле, нужно учесть коэффициент потерь, что предполагает выбор:

способа расчёта сопротивления,

материала и вида трубопроводных систем (сталь, чугун, асбоценмент, железобетон, пластмасса), где принимается во внимание, что, например, пластиковые поверхности менее шероховатые, чем стальные, и не подвергаются коррозии,

внутреннего диаметры,

длины участка,

падения напора на каждый метр трубопровода.

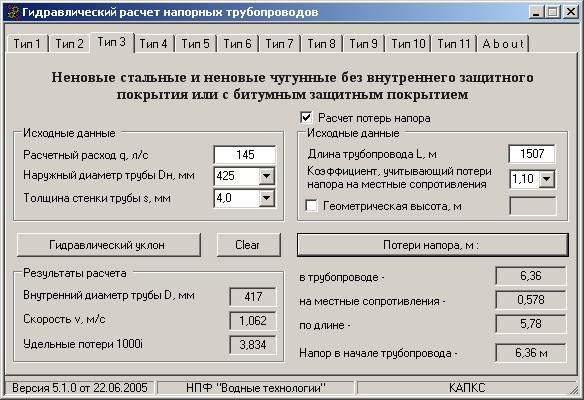

В некоторых калькуляторах учитываются дополнительные характеристики трубопроводных систем, например:

Почему возникает потеря давления в трубопроводе и как этого можно избежать

Гидравлический расчёт при разработке проекта трубопровода направлен на определение диаметра трубы и падения напора потока носителя. Данный вид расчёта проводится с учетом характеристик конструкционного материала, используемого при изготовлении магистрали, вида и количества элементов, составляющих систему трубопроводов(прямые участки, соединения, переходы, отводы и т. д.), производительности,физических и химических свойств рабочей среды.

Многолетний практический опыт эксплуатации систем трубопроводов показал, что трубы, имеющие круглое сечение, обладают определенными преимуществами перед трубопроводами, имеющими поперечное сечение любой другой геометрической формы:

- минимальное соотношением периметра к площади сечения, т.е. при равной способности, обеспечивать расход носителя, затраты на изолирующие и защитные материалы при изготовлении труб с сечением в виде круга, будут минимальными;

- круглое поперечное сечение наиболее выгодно для перемещения жидкой или газовой среды сточки зрения гидродинамики, достигается минимальное трение носителя о стенки трубы;

- форма сечения в виде круга максимально устойчива к воздействию внешних и внутренних напряжений;

- процесс изготовления труб круглой формы относительно простой и доступный.

Подбор труб по диаметру и материалу проводится на основании заданных конструктивных требований к конкретному технологическому процессу. В настоящее время элементы трубопровода стандартизированы и унифицированы по диаметру. Определяющим параметром при выборе диаметра трубы является допустимое рабочее давление, при котором будет эксплуатироваться данный трубопровод.

Основными параметрами, характеризующими трубопровод являются:

- условный (номинальный) диаметр – DN;

- давление номинальное – PN;

- рабочее допустимое (избыточное) давление;

- материал трубопровода, линейное расширение, тепловое линейное расширение;

- физико-химические свойства рабочей среды;

- комплектация трубопроводной системы (отводы, соединения, элементы компенсации расширения и т.д.);

- изоляционные материалы трубопровода.

Условный диаметр (проход) трубопровода (DN) – это условная безразмерная величина, характеризующая проходную способность трубы, приблизительно равная ее внутреннему диаметру. Данный параметр учитывается при осуществлении подгонки сопутствующих изделий трубопровода (трубы, отводы, фитинги и др.).

Условный диаметр может иметь значения от 3 до 4000 и обозначается: DN 80.

Условный проход по числовому определению примерно соответствует реальному диаметру определенных отрезков трубопровода. Численно он выбран таким образом, что пропускная способность трубы повышается на 60-100% при переходе от предыдущего условного прохода к последующему.Номинальный диаметр выбирается по значению внутреннего диаметра трубопровода. Это то значение, которое наиболее близко к реальному диаметру непосредственно трубы.

Давление номинальное (PN) – это безразмерная величина, характеризующая максимальное давление рабочего носителя в трубе заданного диаметра, при котором осуществима длительная эксплуатация трубопровода при температуре 20°C.

Значения номинального давления были установлены на основании продолжительной практики и опыта эксплуатации: от 1 до 6300.

Номинальное давление для трубопровода с заданными характеристиками определяется по ближайшему к реально создаваемому в нем давлению. При этом,вся трубопроводная арматура для данной магистрали должна соответствовать тому же давлению. Расчет толщины стенок трубы проводится с учетом значения номинального давления.

Основные положения гидравлического расчета

Рабочий носитель (жидкость, газ, пар), переносимый проектируемым трубопроводом, в силу своих особых физико-химических свойств определяет характер течения среды в данном трубопроводе. Одним из основных показателей характеризующих рабочий носитель, является динамическая вязкость, характеризуемая коэффициентом динамической вязкости – μ.

Инженер-физик Осборн Рейнольдс (Ирландия), занимавшийся изучением течения различных сред, в 1880 году провел серию испытаний, по результату которых было выведено понятие критерия Рейнолдса (Re) – безразмерной величины, описывающей характер потока жидкости в трубе. Расчет данного критерия проводится по формуле:

Критерий Рейнольдса (Re) дает понятие о соотношении сил инерции к силам вязкого трения в потоке жидкости. Значение критерия характеризует изменение соотношения указанных сил, что, в свою очередь, влияет на характер потока носителя в трубопроводе. Принято выделять следующие режимы потока жидкого носителя в трубе в зависимости от значения данного критерия:

- ламинарный поток (Re<2300), при котором носитель-жидкость движется тонкими слоями, практически не смешивающимися друг с другом;

- переходный режим (2300

- турбулентный поток (Re>4000) – устойчивый режим, при котором в каждой отдельной точке потока происходит изменение его направления и скорости, что в итоге приводит к выравниванию скорости движения потока по объему трубы.

Критерий Рейнольдса зависит от напора, с которым насос перекачивает жидкость, вязкости носителя при рабочей температуре и геометрических размеров используемой трубы (d, длина). Данный критерий является параметром подобия для течения жидкости,поэтому, используя его, можно осуществлять моделирование реального технологического процесса в уменьшенном масштабе, что удобно при проведении испытаний и экспериментов.

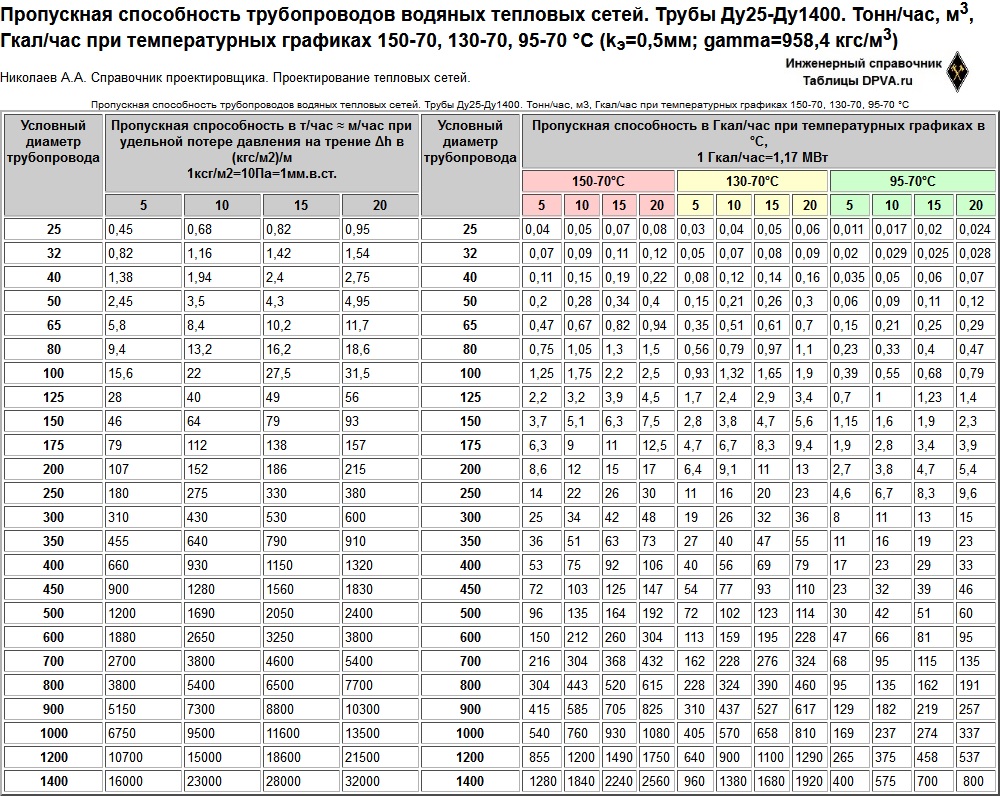

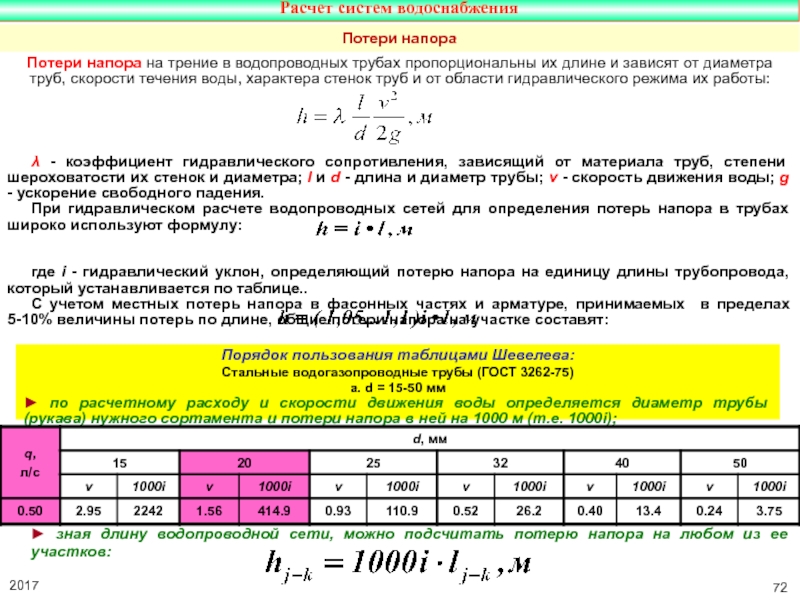

Проводя расчеты и вычисления по уравнениям, часть заданных неизвестных величин можно взять из специальных справочных источников. Профессор, доктор технических наук Ф. А. Шевелев разработал ряд таблиц для проведения точного расчета пропускной способности трубы. Таблицы включают значения параметров, характеризующих как сам трубопровод (размеры, материалы), так и их взаимосвязь с физико-химическими свойствами носителя. Кроме того, в литературе приводится таблица приближенных значений скоростей движения потока жидкости, пара,газа в трубе различного сечения.

Как рассчитать стенки трубы по давлению

Точный расчёт данного показателя стальных труб, которые работают под воздействием избыточного внутреннего давления, включает два этапа. Сначала вычисляется так называемая расчётная толщина стенки. Затем к полученному числу прибавляется толщина износа от коррозии.

Расчет давления необходим для подбора толщины стенок трубы

Совет! Изготавливая и монтируя трубопровод, не устанавливайте отдельные случайные вставки. Чтобы не спровоцировать аварию, работайте только с теми, размеры которых совпадают с расчётными.

Таким образом, обобщённая формула для расчёта толщины стенок выглядит следующим образом:

где: Т – искомый параметр – толщина стенок; РТС – расчётная толщина стенок; ПК — прибавка на коррозионный износ.

Расчётную толщину стенки в зависимости от давления вычисляем по следующей формуле:

где: ВИД – внутреннее избыточное давление; Днар. – наружный диаметр трубы; ДР — допустимое напряжение на разрыв; КПШ – коэффициент прочности шва. Его значение зависит от технологии изготовления труб. На завершающем этапе расчета стенки трубы по давлению прибавляем к РТС значение параметра ПК. Берётся оно из справочника.

Подбор оптимального диаметра трубопровода

Определение оптимального диаметра трубопровода – это сложная производственная задача, решение которой зависит от совокупности различных взаимосвязанных условий (технико-экономические, характеристики рабочей среды и материала трубопровода, технологические параметры и т.д.). Например, повышение скорости перекачиваемого потока приводит к уменьшению диаметра трубы, обеспечивающей заданный условиями процесса расход носителя, что влечет за собой снижение затрат на материалы, удешевлению монтажа и ремонта магистрали и т.д. С другой стороны, повышение скорости потока приводит к потере напора, что требует дополнительных энергетических и финансовых затрат на перекачку заданного объема носителя.

Значение оптимального диаметра трубопровода рассчитывается по преобразованному уравнению неразрывности потока с учетом заданного расхода носителя:

При гидравлическом расчете расход перекачиваемой жидкости чаще всего задан условиями задачи. Значение скорости потока перекачиваемого носителя определяется, исходя из свойств заданной среды и соответствующих справочных данных (см. таблицу).

Преобразованное уравнение неразрывности потока для расчета рабочего диаметра трубы имеет вид:

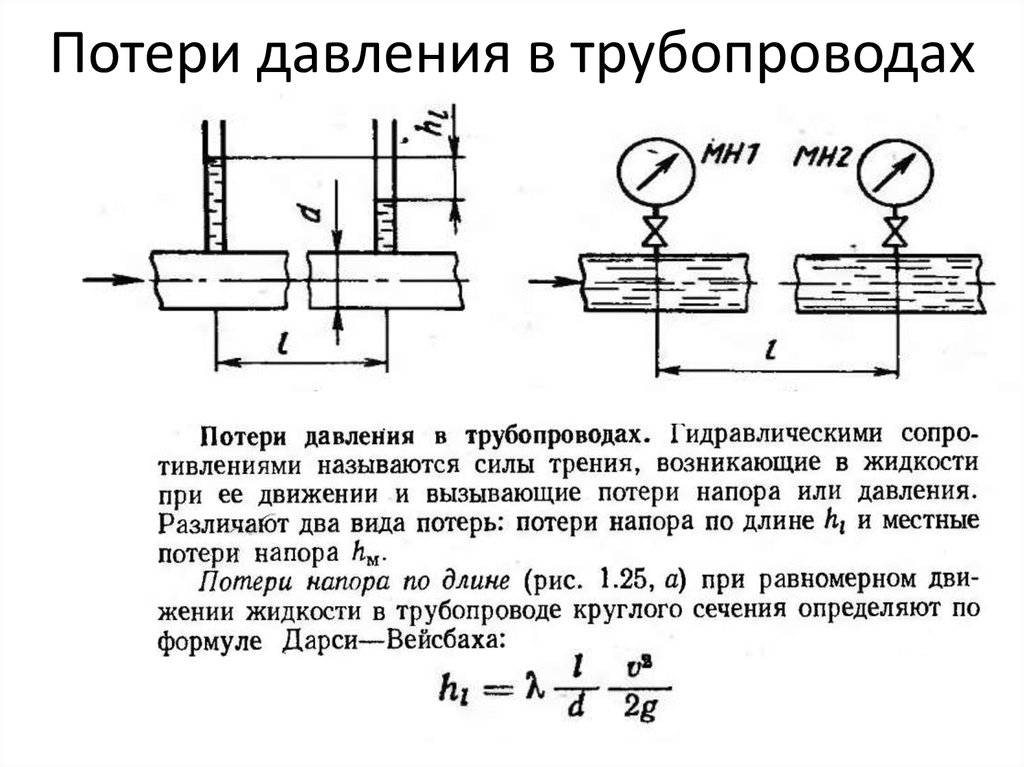

Расчет падения напора и гидравлического сопротивления

Полные потери напора жидкости включают в себя потери на преодоление потоком всех препятствий: наличие насосов, дюкеров, вентилей, колен, отводов, перепадов уровня при течении потока по трубопроводу, расположенному под углом и т.д. Учитываются потери на местные сопротивления, обусловленные свойствами используемых материалов.

Другим важным фактором, влияющим на потери напора, является трение движущегося потока о стенки трубопровода, которое характеризуется коэффициентом гидравлического сопротивления.

Значение коэффициента гидравлического сопротивления λзависит от режима движения потока и шероховатости материала стенок трубопровода. Под шероховатостью понимают дефекты и неровности внутренней поверхности трубы. Она может быть абсолютной и относительной. Шероховатость различна по форме и неравномерна по площади поверхности трубы. Поэтому в расчетах используется понятие усредненной шероховатости с поправочным коэффициентом (k1). Данная характеристика для конкретного трубопровода зависит от материала, продолжительности его эксплуатации, наличия различных коррозионных дефектов и других причин. Рассмотренные выше величины являются справочными.

Количественная связь между коэффициентом трения, числом Рейнольдса и шероховатостью определяется диаграммой Муди.

Для вычисления коэффициента трения турбулентного движения потока также используется уравнение Коулбрука-Уайта, с использованием которого возможно наглядное построение графических зависимостей, по которым определяется коэффициент трения:

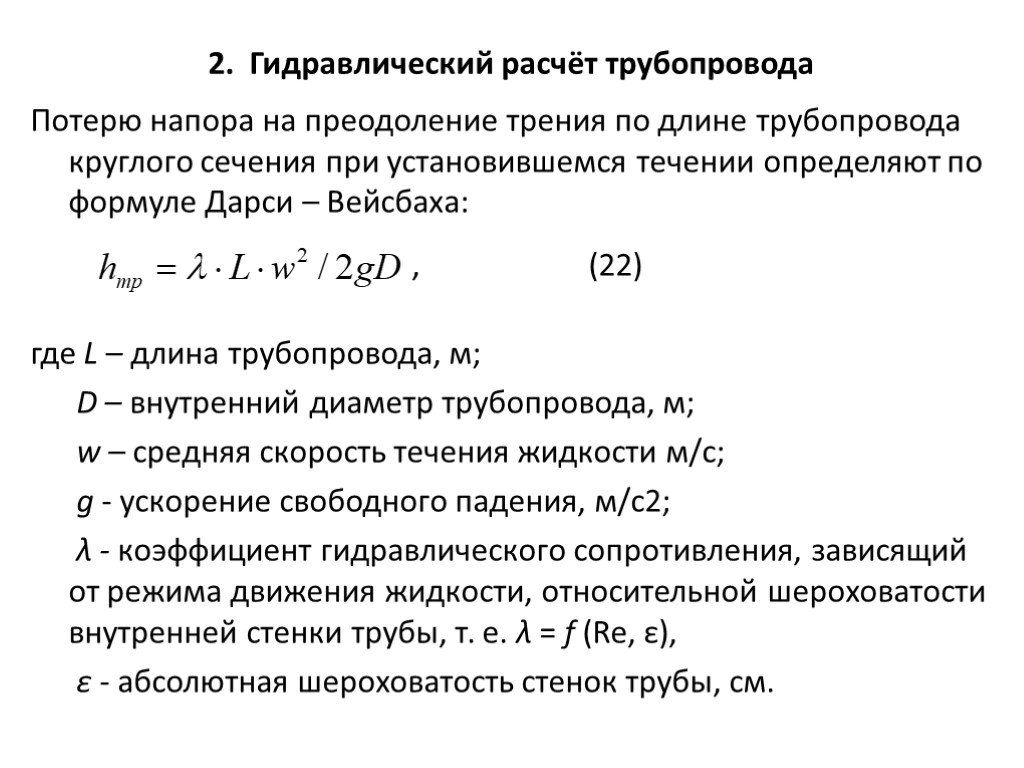

В расчётах используются и другие уравнения приблизительного расчета потерь напора на трение. Одним из наиболее удобных и часто используемых в этом случае считается формула Дарси-Вейсбаха. Потери напора на трение рассматриваются как функция скорости жидкости от сопротивления трубы движению жидкости, выражаемой через значение шероховатости поверхности стенок трубы:

Потери давления по причине трения для воды рассчитывают по формуле Хазена — Вильямса:

Расчет в Excel трубопроводов по формулам теоретической гидравлики.

Рассмотрим порядок и формулы расчета в Excel на примере прямого горизонтального трубопровода длиной 100 метров из трубы ø108 мм с толщиной стенки 4 мм.

Исходные данные:

Расход воды через трубопровод

G

в т/час вводим

в ячейку D4: 45,000

Температуру воды на входе в расчетный участок трубопровода

tвх

в °C заносим

в ячейку D5: 95,0

Температуру воды на выходе из расчетного участка трубопровода

tвых

в °C записываем

в ячейку D6: 70,0

Внутренний диаметр трубопровода

d

в мм вписываем

в ячейку D7: 100,0

Длину трубопровода

L

в м записываем

в ячейку D8: 100,000

Эквивалентную шероховатость внутренних поверхностей труб

∆

в мм вносим

в ячейку D9: 1,000

Выбранное значение эквивалентной шероховатости соответствует стальным старым заржавевшим трубам, находящимся в эксплуатации много лет.

Эквивалентные шероховатости для других типов и состояний труб приведены на листе «Справка» расчетного файла

Excel«gidravlicheskiy-raschet-truboprovodov.xls», ссылка на скачивание которого дана в конце статьи.

7.

Сумму коэффициентов местных сопротивлений

Σ(ξ)

вписываем

в ячейку D10: 1,89

Мы рассматриваем пример, в котором местные сопротивления присутствуют в виде стыковых сварных швов (9 труб, 8 стыков).

Для ряда основных типов местных сопротивлений данные и формулы расчета представлены на листах «Расчет коэффициентов» и «Справка» файла

Excel«gidravlicheskiy-raschet-truboprovodov.xls».

Результаты расчетов:

Среднюю температуру воды

tср

в °C вычисляем

в ячейке D12: =(D5+D6)/2 =82,5

tср=(tвх+tвых)/2

Кинематический коэффициент вязкости воды

n

в cм2/с при температуре

tср

рассчитываем

в ячейке D13: =0,0178/(1+0,0337*D12+0,000221*D12^2) =0,003368

n=0,0178/(1+0,0337*tср+0,000221*tср2)

Среднюю плотность воды

ρ

в т/м3 при температуре

tср

вычисляем

в ячейке D14: =(-0,003*D12^2-0,1511*D12+1003,1)/1000 =0,970

ρ=(-0,003*tср2-0,1511*tср+1003, 1)/1000

Расход воды через трубопровод

G’

в л/мин пересчитываем

в ячейке D15: =D4/D14/60*1000 =773,024

G’=G*1000/(ρ*60)

Этот параметр пересчитан нами в других единицах измерения для облегчения восприятия величины расхода.

Скорость воды в трубопроводе

v

в м/с вычисляем

в ячейке D16: =4*D4/D14/ПИ()/(D7/1000)^2/3600 =1,640

v=4*G/(ρ*π*(d/1000)2*3600)

К ячейке D16 применено условное форматирование. Если значение скорости не попадает в диапазон 0,25…1,5 м/с, то фон ячейки становится красным, а шрифт белым.

Предельные скорости движения воды приведены на листе «Справка» расчетного файла

Excel«gidravlicheskiy-raschet-truboprovodov.xls».

13.

Число Рейнольдса

Re

определяем

в ячейке D17: =D16*D7/D13*10 =487001,4

Re=v*d*10/n

Коэффициент гидравлического трения

λ

рассчитываем

в ячейке D18: =ЕСЛИ(D17<=2320;64/D17;ЕСЛИ(D17<=4000; 0,0000147*D17;0,11* (68/D17+D9/D7)^0,25)) =0,035

λ=64/Re

приRe≤2320

λ=0,0000147*Re

при 2320≤Re≤4000

λ=0,11*(68/Re+∆/d)0,25 при

Re≥4000

15.

Удельные потери давления на трение

R

в кг/(см2*м) вычисляем

в ячейке D19: =D18*D16^2*D14/2/9,81/D7*100 =0,004645

R=λ*v2*ρ*100/(2*9,81*d)

Потери давления на трение

dPтр

в кг/см2 и Па находим соответственно

в ячейке D20: =D19*D8 =0,464485

dPтр=R*L

и в ячейке D21: =D20*9,81*10000 =45565,9

dPтр=dPтр*9,81*10000

Потери давления в местных сопротивлениях

dPмс

в кг/см2 и Па находим соответственно

в ячейке D22: =D10*D16^2*D14*1000/2/9,81/10000 =0,025150

dPмс=Σ(ξ)*v2*ρ/(2*9,81*10)

и в ячейке D23: =D22*9,81*10000 =2467,2

dPтр=dPмс*9,81*10000

Расчетные потери давления в трубопроводе

dP

в кг/см2 и Па находим соответственно

в ячейке D24: =D20+D22 =0,489634

dP=dPтр+dPмс

и в ячейке D25: =D24*9,81*10000 =48033,1

dP=dP*9,81*10000

Характеристику гидравлического сопротивления трубопровода

S

в Па/(т/ч)2 вычисляем

в ячейке D26: =D25/D4^2 =23,720

S=dP/G2

Гидравлический расчет в Excel трубопровода по формулам теоретической гидравлики выполнен!

Расчет потерь давления

Рабочее давление в трубопроводе – это на большее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим технологического процесса. Минимальное и максимальное значения давления, а также физико-химические свойства рабочей среды, являются определяющими параметрами при расчёте расстояния между насосами, перекачивающими носитель, и производственной мощности.

Расчет потерь на падение давления в трубопроводе осуществляют по уравнению:

Простой пример расчета давления в трубе

Как известно, не так давно водопровод подключался к водонапорной башне. Благодаря именно этому сооружению в сети водопровода создаётся давление. Единица измерения данной характеристики – атмосфера. Причём, размер расположенной вверху башни ёмкости не влияет на значение этого параметра, он зависит только лишь от высоты башни.

Полезно знать! На практике давление измеряется в метрах водяного столба. При заливании воды в трубу высотой 10 метров, в нижней точке будет фиксироваться давление, равное одной атмосфере.

Рассмотрим пример с домом в 5 этажей. Его высота – 15 метров. То есть на один этаж приходится 3 метра. Башня высотой 15 метров создаст на первом этаже давление 1,5 атмосферы. Значение этого показателя в трубе на втором этаже будет уже 1,2 атмосферы. Получается это вычитанием из числа 15 высоты одного этажа – 3 метра, и делением результата на 10. Проделав дальнейший расчёт, нам станет понятно, что на 5-м этаже давление будет отсутствовать. Логика подсказывает, что для обеспечения водой людей, проживающих на последнем этаже потребуется соорудить более высокую башню. А если речь идёт, например, о 25-этажном доме? Возводить такие большие сооружения никто не будет. С этой целью современные системы водоснабжения оборудуются глубинными насосами.

Давление на выходе подобного агрегата высчитывается очень просто. Например, если глубинный насос, мощности которого хватает поднять воду до отметки 50 метров водяного столба, погрузить в скважину на 15 метров, на уровне поверхности земли он создаст давление 3,5 атмосферы (50-15/10 = 3,5).

Обеспечить необходимый показатель давления в системе можно при помощи насоса

Как вычислить давление в трубе

Гидростатическое давление — это

внутренняя сжимающая сила, обусловленная

действием внешних сил, приложенная в

данной точке жидкости. Такое давление

по всем направлениям одинаково и зависит

от положения точки в покоящейся жидкости.

Размерность гидростатического давления

в системе МКГСС—кг/см2или т/м2,

в системе СИ — Н/м2.

Основные соотношения единиц измерения

давления:

Миллиметр водяного столба

Миллиметр ртутного столба

При практических расчетах 1 техническая

атмосфера = 1 кг/см2= 10 м вод. ст. =

735 мм рт. ст. = 98070 Н/м2.

Для несжимаемой жидкости, находящейся

в равновесии под действием силы

тяжести, полное гидростатическое

давление в точке:

p=p+  h,

h,

где р— давление на свободной

поверхности жидкости;

h— вес (сила тяжести) столба жидкости

h— вес (сила тяжести) столба жидкости

высотойhс площадью

поперечного сечения, равной единице;

h— глубина погружения

точки;

— удельный вес жидкости.

— удельный вес жидкости.

Для некоторых жидкостей значения

удельного веса, используемые при решении

задач, приведены в приложении (табл.

П-3).

Величина превышения давления над

атмосферным (pa)

называется манометрическим, или

избыточным, давлением:

Если давление на свободной поверхности

равно атмосферному, то избыточное

давление рм=  h.

h.

Недостающая до атмосферного давления

величина называется вакуумом:

Решение большинства задач данного

раздела связано с использованием

основного уравнения гидростатики

где z— координата или

отметка точки.

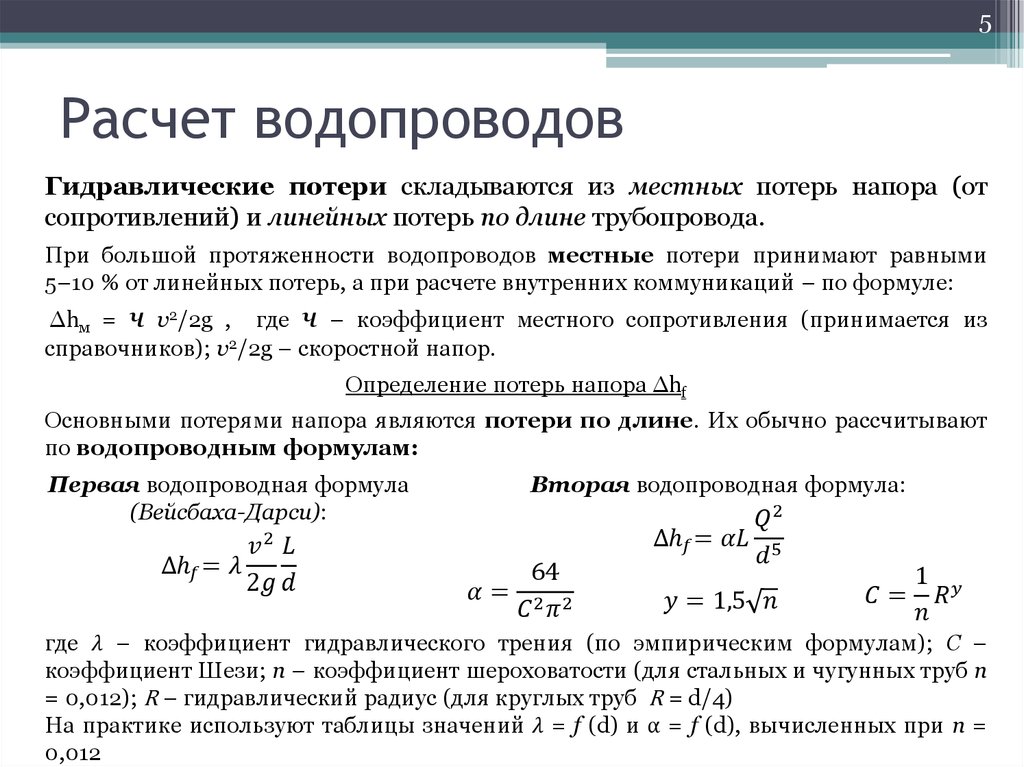

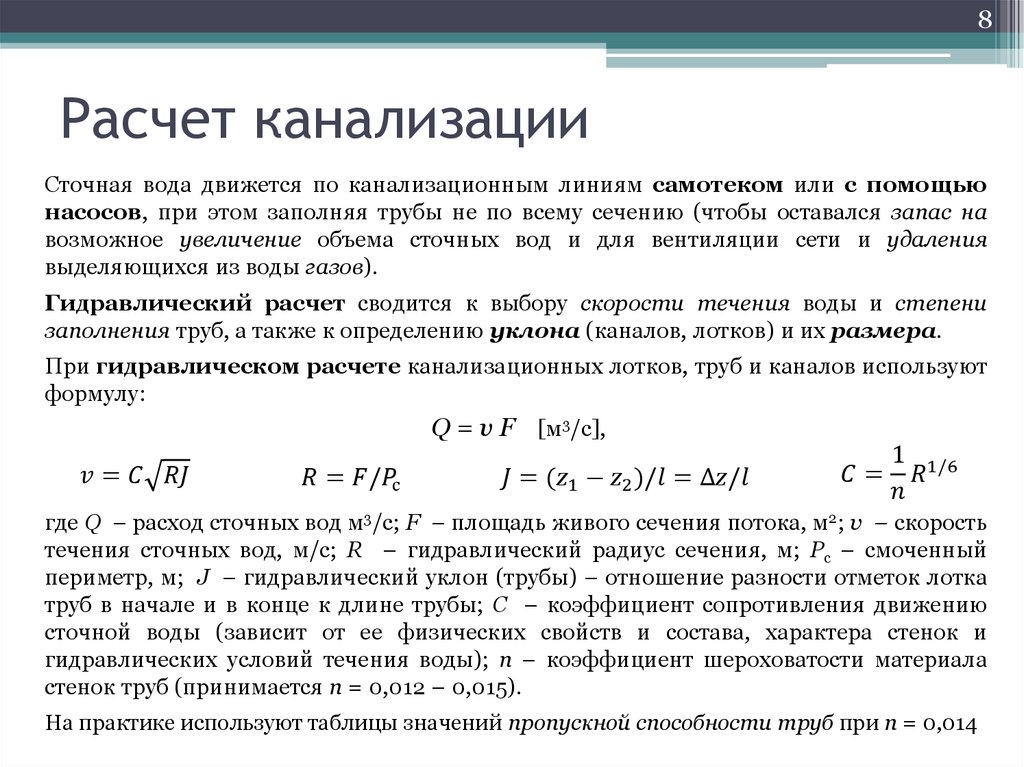

1. Общие сведения по гидравлическому расчету трубопроводов

При расчете

трубопроводов рассматривается

установившееся, равномерное напорное

движение любой жидкости, отвечающее

турбулентному режиму, в круглоцилиндрических

трубах. В напорных трубопроводах жидкость

находится под избыточным давлением, а

поперечные сечения их полностью

заполнены. Движение жидкости по

трубопроводу происходит в результате

того, что напор в начале его больше, чем

в конце.

Гидравлический

расчет производится с целью определения

диаметра трубопровода d

при известной

длине для обеспечения пропуска

определенного расхода жидкости Q

или установления

при заданном диаметре и длине необходимого

напора и расхода жидкости. Трубопроводы

в зависимости от длины и схемы их

расположения подразделяются на простые

и сложные. К простым трубопроводам

относятся трубопроводы, не имеющие

ответвлений по длине, с постоянным

одинаковым расходом.

Трубопроводы

состоят из труб одинакового диаметра

по всей длине или из участков труб разных

диаметров и длин. Последний случай

относится к последовательному соединению.

Простые трубопроводы

в зависимости от длины с участком местных

сопротивлений разделяют на короткие и

длинные. Короткими

трубопроводами

являются

трубопроводы с достаточно малой длиной,

в которых местные сопротивления

составляют более 10% гидравлических

потерь по длине. Например, к ним относят:

сифонные трубопроводы, всасывающие

трубы лопастных насосов, дюкеры (напорные

водопроводные трубы под насыпью дороги),

трубопроводы внутри зданий и сооружений

и т.п.

Длинными

трубопроводами

называют

трубопроводы сравнительно большой

длины, в которых потери напора по длине

значительно преобладают над местными

потерями. Местные потери составляют

менее 5 10%

10%

потерь по длине трубопровода, и поэтому

ими можно пренебречь или ввести при

гидравлических расчетах увеличивающий

коэффициент, равный 1,05 1,1.

1,1.

Длинные трубопроводы входят в систему

водопроводных сетей, водоводов насосных

станций, водоводов и трубопроводов

промышленных предприятий и

сельскохозяйственного назначения и

т.п.

Сложные трубопроводы

имеют по длине различные ответвления,

т.е. трубопровод состоит из сети труб

определенных диаметров и длин. Сложные

трубопроводы подразделяются на

параллельные, тупиковые (разветвленные),

кольцевые (замкнутые) трубопроводы,

которые входят в водопроводную сеть.

Гидравлический

расчет трубопровода сводится, как

правило, к решению трех основных задач:

определение

расхода трубопровода Q,

если известны

напор H,

длина l

и диаметр d

трубопровода,

с учетом наличия определенных местных

сопротивлений или при их отсутствии;

определение

потребного напора H,

необходимого для обеспечения пропуска

известного расхода Q

по трубопроводу

длиной l

и диаметром d;

определение

диаметра трубопровода d

в случае

известных величин напора H,

расхода Q

и длины l.

Скорость течения жидкости равна

где q > расчетный расход жидкости, м3/с;

– площадь живого сечения трубы, м2.

Коэффициент сопротивления трения λ определяется в соответствии с регламентами свода правил СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»:

где b – некоторое число подобия режимов течения жидкости; при b > 2 принимается b = 2.

где Re – фактическое число Рейнольдса.

где ν – коэффициент кинематической вязкости жидкости, м²/с. При расчетах холодных водопроводов принимается равным 1,31 · 10-6 м²/с – вязкость воды при температуре +10 °С;

Reкв >- число Рейнольдса, соответствующее началу квадратичной области гидравлических сопротивлений.

где Кэ – гидравлическая шероховатость материала труб, м. Для труб из полимерных материалов принимается Кэ = 0,00002 м, если производитель труб не дает других значений шероховатости.

В тех случаях течения, когда Re ≥ Reкв, расчетное значение параметра b становится равным 2, и формула ( 4 ) существенно упрощается, обращаясь в известную формулу Прандтля:

При Кэ = 0,00002 м квадратичная область сопротивлений наступает при скорости течения воды (ν= 1,31 · 10-6 м²/с), равной 32,75 м/с, что практически недостижимо в коммунальных водопроводах.

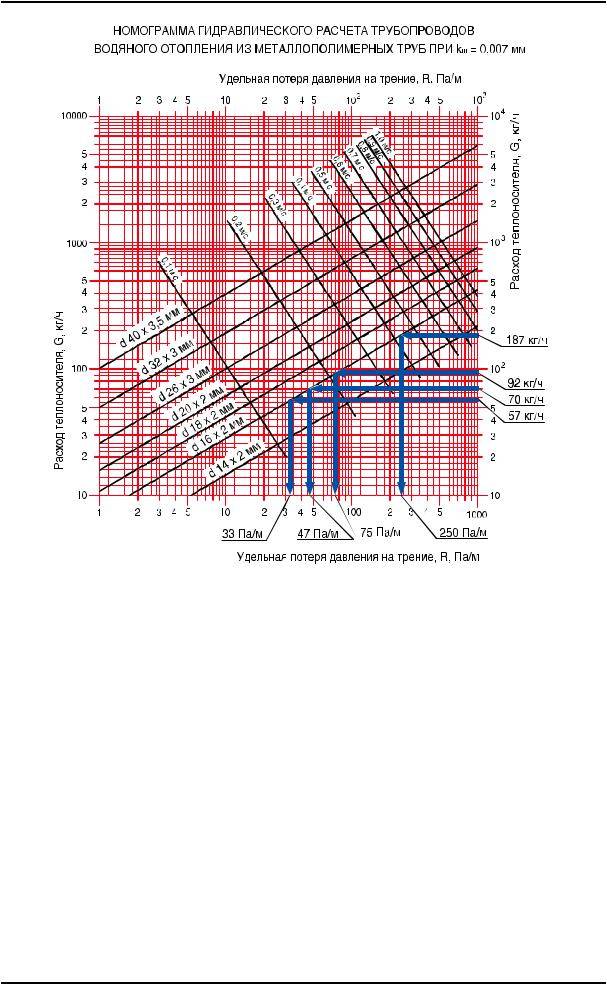

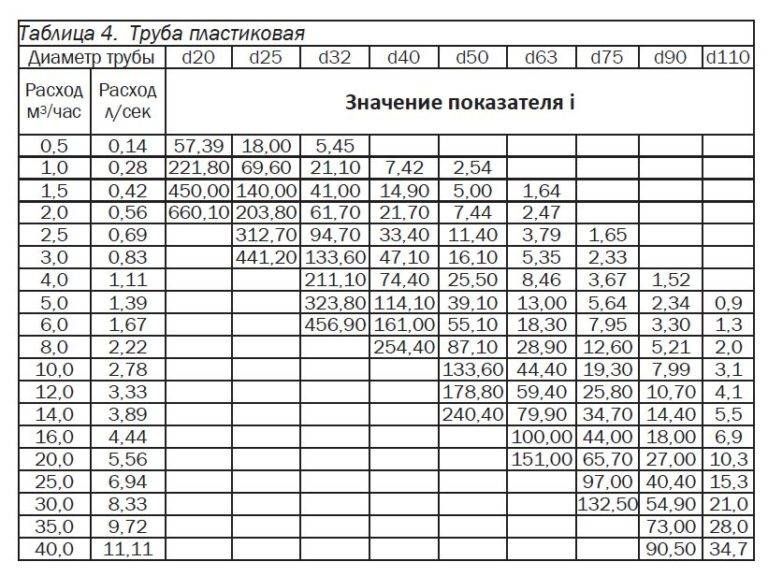

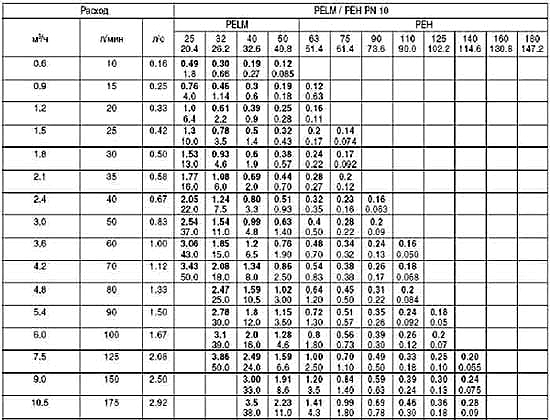

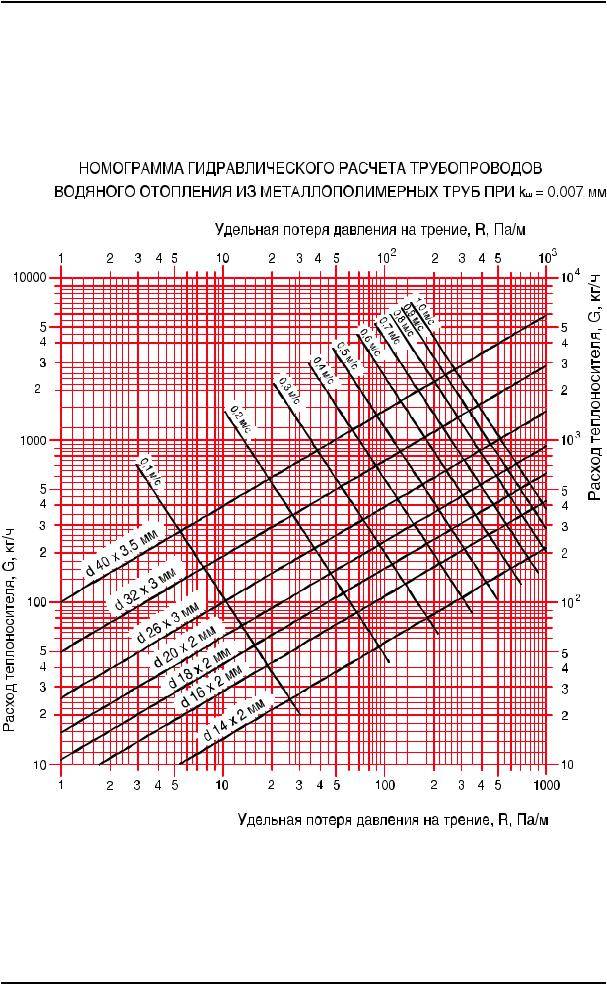

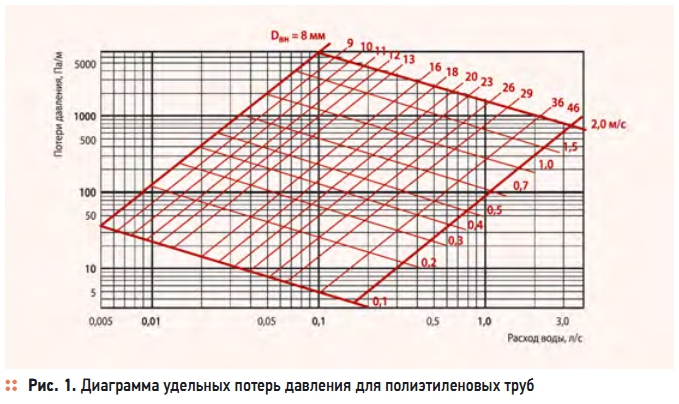

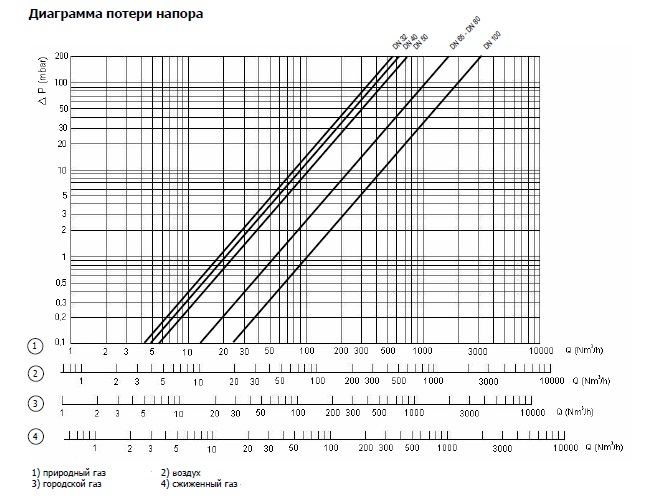

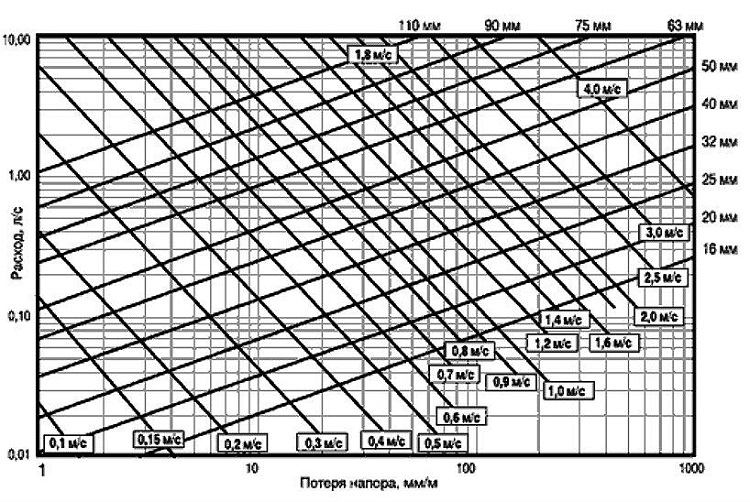

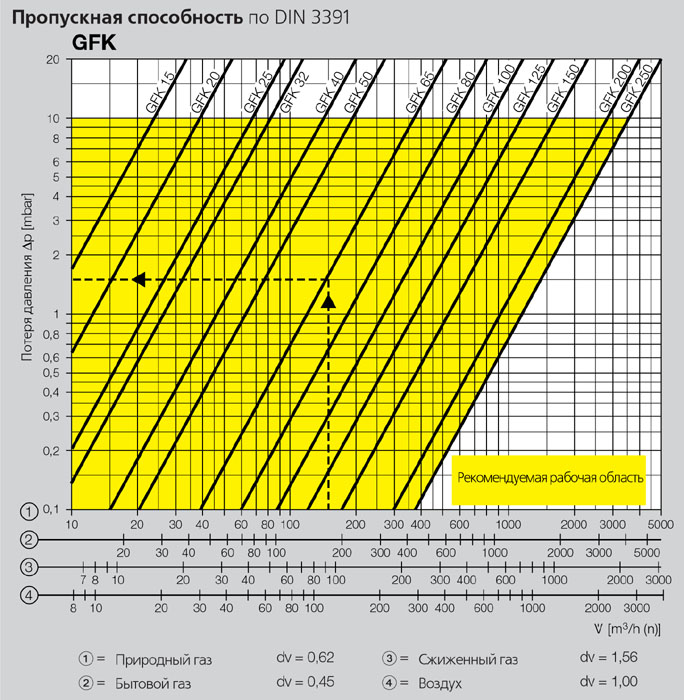

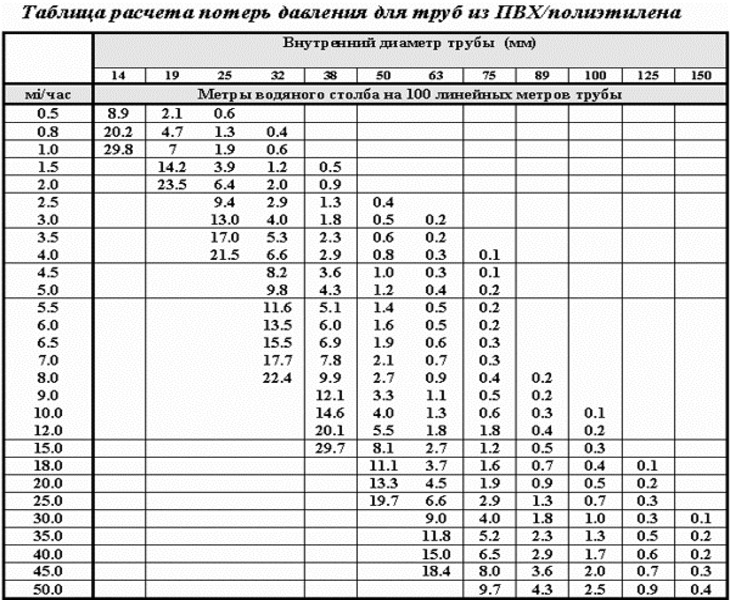

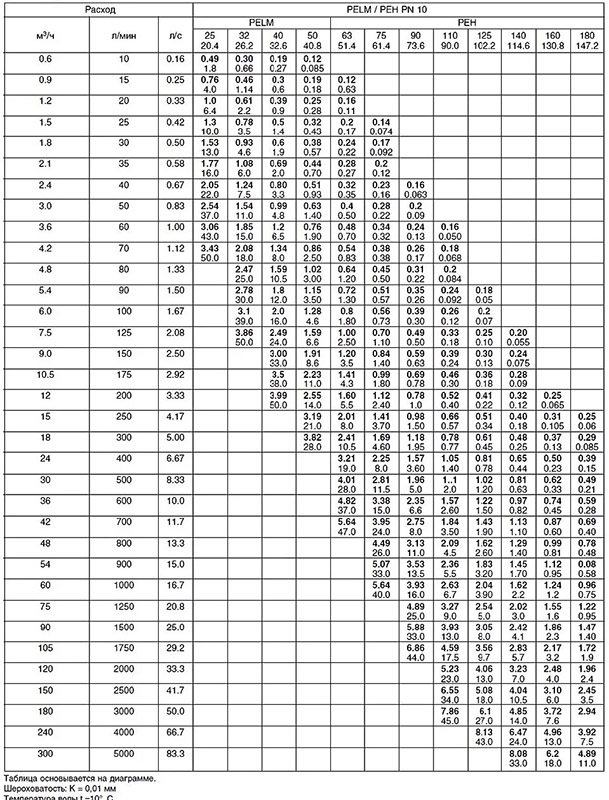

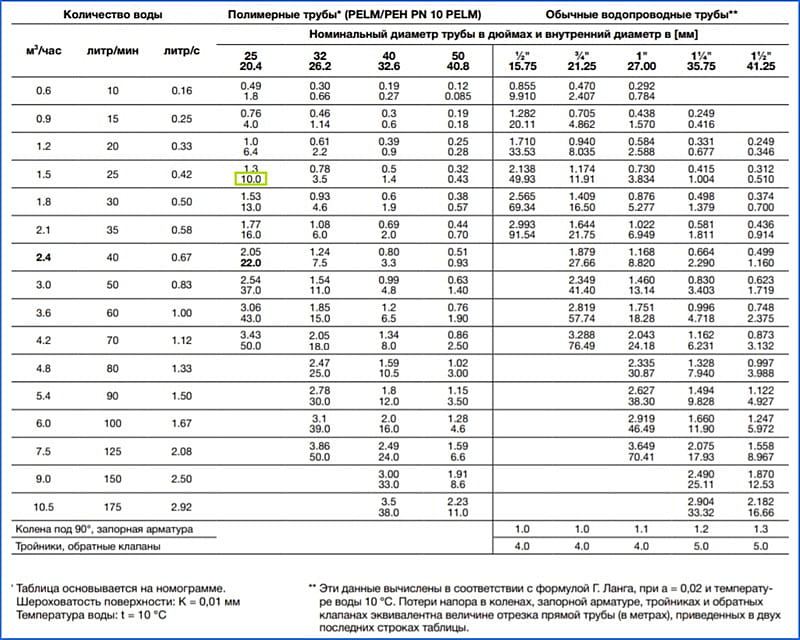

Для повседневных расчетов рекомендуются номограммы, а для более точных расчетов – «Таблицы для гидравлических расчетов трубопроводов из полимерных материалов», том 1 «Напорные трубопроводы» (А.Я. Добромыслов, М., изд>во ВНИИМП, 2004 г.).

При расчетах по номограммам результат достигается одним наложением линейки – следует прямой линией соединить точку со значением расчетного диаметра на шкале dр с точкой со значением расчетного расхода на шкале q (л/с), продолжить эту прямую линию до пересечения со шкалами скорости V и удельных потерь напора 1000 i (мм/м). Точки пересечения прямой линии с этими шкалами дают значение V и 1000 i.

Как известно, затраты электроэнергии на перекачку жидкости находятся в прямой пропорциональной зависимости от величины Н (при прочих равных условиях). Подставив выражение ( 3 ) в формулу ( 2 ), нетрудно увидеть, что величина i (а, следовательно и Н) обратнопропорциональна расчетному диаметру dр в пятой степени.

Выше показано, что величина dр зависит от толщины стенки трубы e: чем тоньше стенка, тем выше dр и тем, соответственно, меньше потери напора на трение и затраты электроэнергии.

Если в дальнейшем по каким-либо причинам меняется значение MRS трубы, ее диаметр и толщина стенки (SDR) должны быть пересчитаны.

Следует иметь в виду, что в целом ряде случаев применение труб с MRS 10 взамен труб с MRS 8, тем более труб с MRS 6,3 позволяет на один размер уменьшить диаметр трубопровода. Поэтому в наше время применение полиэтилена РЕ 80 (MRS 8) и PE 100 (MRS 10) взамен полиэтилена РЕ 63 (MRS 6,3) для изготовления труб позволяет не только уменьшить толщину стенки труб, их массу и материалоемкость, но и снизить затраты электроэнергии на перекачку жидкости (при прочих равных условиях).

В последние годы (после 2013) трубы изготовленные из полиэтилена ПЭ80 практически полностью вытеснены из производства трубами изготовленные из полиэтилена марки ПЭ100. Объясняется это тем, что сырье из которого производятся трубы поставляется из-за границы маркой ПЭ100. А еще тем, что полиэтилен 100 марки имеет более прочностные характеристики, благодаря чему, трубы выпускаются с теми же характеристиками, что трубы из ПЭ80, но с более тонкой стенкой, за счет чего увеличивается пропускная способность полиэтиленовых трубопроводов.

Номограмма для определения потерь напора в трубах диаметрами 6 , 100 мм.

Номограмма для определения потерь напора в трубах диаметрами 100 , 1200 мм.

Критерий Рейнольдса

Такую зависимость вывел английский физик и инженер Осборн Рейнольдс (1842 — 1912).

Критерий, который помогает ответить на вопрос, есть ли необходимость учитывать вязкость, является число Рейнольдса Re. Оно равно отношению энергии движения элемента текущей жидкости к работе сил внутреннего трения.

Рассмотрим кубический элемент жидкости с длиной ребра n. Кинетическая энергия элемента равна:

Согласно закону Ньютона, сила трения, действующая на элемент жидкости, определяется так:

Работа этой силы при перемещении элемента жидкости на расстояние n составляет

а отношение кинетической энергии элемента жидкости к работе силы трения равно

Сокращаем и получаем:

Re — называется числом Рейнольдса.

Таким образом, Re — это безразмерная величина, которая характеризует относительную роль сил вязкости.

Например, если размеры тела, с которым соприкасаются жидкость или газ, очень малы, то даже при небольшой вязкости Re будет незначительно и силы трения играют преобладающую роль. Наоборот, если размеры тела и скорость велики, то Re >> 1 и даже большая вязкость почти не будет влиять на характер движения.

Однако не всегда большие числа Рейнольдса означают, что вязкость не играет никакой роли. Так, при достижении очень большого (несколько десятков или сотен тысяч) значения числа Re плавное ламинарное (от латинского lamina — «пластинка») течение превращается в турбулентное (от латинского turbulentus — «бурный», «беспорядочный»), сопровождающееся хаотическими, нестационарными движениями жидкости. Этот эффект можно наблюдать, если постепенно открывать водопроводный кран: тонкая струйка течёт обычно плавно, но с увеличением скорости воды плавность течения нарушается. В струе, вытекающей под большим напором, частицы жидкости перемещаются беспорядочно, колеблясь, всё движение сопровождается сильным перемешиванием.

Появление турбулентности весьма существенно увеличивает лобовое сопротивление. В трубопроводе скорость турбулентного потока меньше скорости ламинарного потока при одинаковых перепадах давления. Но не всегда турбулентность плоха. В силу того что перемешивание при турбулентности очень значительно, теплообмен — охлаждение или нагревание агрегатов — происходит существенно интенсивнее; быстрее идёт распространение химических реакций.

Уравнение Бернулли стационарного движения

Одно из важнейших уравнений гидромеханики было получено в 1738 г. швейцарским учёным Даниилом Бернулли (1700 — 1782). Ему впервые удалось описать движение идеальной жидкости, выраженной в формуле Бернулли.

Идеальная жидкость — жидкость, в которой отсутствуют силы трения между элементами идеальной жидкости, а также между идеальной жидкостью и стенками сосуда.

Уравнение стационарного движения, носящее его имя, имеет вид:

где P — давление жидкости, ρ − её плотность, v — скорость движения, g — ускорение свободного падения, h — высота, на которой находится элемент жидкости.

Смысл уравнения Бернулли в том, что внутри системы заполненной жидкостью (участка трубопровода) общая энергия каждой точками всегда неизменна.

В уравнении Бернулли есть три слагаемых:

- ρ⋅v2/2 — динамическое давление — кинетическая энергия единицы объёма движущей жидкости;

- ρ⋅g⋅h — весовое давление — потенциальная энергия единицы объёма жидкости;

- P — статическое давление, по своему происхождению является работой сил давления и не представляет собой запаса какого-либо специального вида энергии («энергии давления»).

Это уравнение объясняет почему в узких участках трубы растёт скорость потока и падает давление на стенки трубы. Максимальное давление в трубах устанавливается именно в месте, где труба имеет наибольшее сечение. Узкие части трубы в этом отношении безопасны, но в них давление может упасть настолько, что жидкость закипит, что может привести к кавитации и разрушению материала трубы.

Уравнение Навье — Стокса для вязких жидкостей

В более строгой формулировке линейная зависимость вязкого трения от изменения скорости движения жидкости называется уравнением Навье — Стокса. Оно учитывает сжимаемость жидкостей и газов и, в отличие от закона Ньютона, справедливо не только вблизи поверхности твёрдого тела, но и в каждой точке жидкости (у поверхности твёрдого тела в случае несжимаемой жидкости уравнение Навье — Стокса и закон Ньютона совпадают).

Любые газы, для которых выполняется условие сплошной среды, подчиняются и уравнению Навье — Стокса, т.е. являются ньютоновскими жидкостями.

Вязкость жидкости и газа обычно существенна при относительно малых скоростях, потому иногда говорят, что гидродинамика Эйлера — это частный (предельный) случай больших скоростей гидродинамики Навье — Стокса.

При малых скоростях в соответствии с законом вязкого трения Ньютона сила сопротивления тела пропорциональна скорости. При больших скоростях, когда вязкость перестаёт играть существенную роль, сопротивление тела пропорционально квадрату скорости (что впервые обнаружил и обосновал Ньютон).

Последовательность выполнения гидравлического расчета

1.

Выбирается главное циркуляционное

кольцо системы отопления (наиболее

невыгодно расположенное в гидравлическом

отношении). В тупиковых двухтрубных

системах это кольцо, проходящее через

нижний прибор самого удаленного и

нагруженного стояка, в однотрубных –

через наиболее удаленный и нагруженный

стояк.

Например,

в двухтрубной системе отопления с

верхней разводкой главное циркуляционное

кольцо пройдет от теплового пункта

через главный стояк, подающую магистраль,

через самый удаленный стояк, отопительный

прибор нижнего этажа, обратную магистраль

до теплового пункта.

В

системах с попутным движением воды в

качестве главного принимается кольцо,

проходящее через средний наиболее

нагруженный стояк.

2.

Главное циркуляционное кольцо разбивается

на участки (участок характеризуется

постоянным расходом воды и одинаковым

диаметром). На схеме проставляются

номера участков, их длины и тепловые

нагрузки. Тепловая нагрузка магистральных

участков определяется суммированием

тепловых нагрузок, обслуживаемых этими

участками. Для выбора диаметра труб

используются две величины:

а)

заданный расход воды;

б)

ориентировочные удельные потери давления

на трение в расчетном циркуляционном

кольце Rср.

Для

расчета Rcp

необходимо знать длину главного

циркуляционного кольца и расчетное

циркуляционное давление.

3.

Определяется расчетное циркуляционное

давление по формуле

,

,

(5.1)

где  —

—

давление, создаваемое насосом, Па.

Практика проектирования системы

отопления показала, что наиболее

целесообразно принять давление насоса,

равное

,

,

(5.2)

—

—

сумма длин участков главного циркуляционного

кольца;

—

—

естественное давление, возникающее при

охлаждении воды в приборах, Па, можно

определить как

,

,

(5.3)

где  —

—

расстояние от центра насоса (элеватора)

до центра прибора нижнего этажа, м.

Значение

коэффициента можно

определить из табл.5.1.

Таблица

5.1 — Значение в

зависимости от расчетной температуры

воды в системе отопления

( ),C

),C

,

,

кг/(м3К)

Источник https://odstroy.ru/kalkulator-rasceta-poter-napora-v-vodoprovode-v-pomos-pri-proektirovanii-sistemy/

Источник https://mr-build.ru/newsanteh/raspredelenie-davlenia-v-trubah.html

Источник