Содержание

Разновидности русских печей и варианты как сложить своими руками

Старинная русская печь – это эффективное устройство для обогрева дома в деревне и приготовления пищи. Устройство можно собрать своими руками, используя чертежи, фото, описание и инструкцию. Конструкция несложная, но нужно учитывать все нюансы и особенности укладки обогревательного устройства. Печные работы должны соответствовать нормам, установленным СП и СНиП.

Классификация печей

Русская печка представляет собой массивное сооружение из кирпича, которое используется для обогрева дома и готовки пищи. Также она может иметь лежанку, варочную плиту, камин.

Классификация печей производится по размерам, внутреннему устройству, функционалу, внешнему виду и другим параметрам.

По габаритам различают три вида конструкций:

- Большая печь. Это устройство, имеющее размеры от 1,5×2,3 метров с лежанкой, варочной панелью и местом для нагрева жидкости.

- Малая печь. Имеет размеры 1,5×1,75 м. Подходит для установки в небольших кухнях, жилых помещениях. В ней может иметься плита и камин.

- Нестандартная. Обычно применяется для установки в бане.

По устройству русские печи делят на традиционные и современные. В традиционной конструкции есть непрогреваемая нижняя часть и полое подпечье для хранения дров и утвари. Современная печь отличается расширенным функционалом, подогревом нижней канальной части. Наверху устанавливают варочную панель и гриль.

Разновидности русских печей

Современные варианты русских печей включают в себя разнообразные конструкции для отопления и приготовления пищи. Выбор модели зависит от назначения, особенностей использования и требований к прибору.

Классическая модель с лежанкой позволяет устроить дополнительное спальное место, на которое поместится до трех человек. Современные модели рассчитаны на одно взрослое или два детских места.

Печь с плитой, которая встроена в конструкцию, позволяет готовить пищу. Часто такие варианты сопровождаются установкой большой варочной панели, духовки и подтопка.

Модель с плитой и лежанкой подходит для загородного дома. В конструкции имеется большое спальное место и плита для приготовления еды. Варочная панель может быть любой – все зависит от требований, предъявляемых к печи.

Мини русские печи без лежанки используются в банях и маленьких кухнях. Могут иметь различную конструкцию, но без лежака и плит.

Печь с камином – это более современный вариант для отопления дачи. Вместо открытой варочной камеры устанавливается стильный камин, благодаря которому можно отапливать другую комнату через перегородку. При использовании такого варианта можно не ставить вторую доходную трубу.

Русская печь с подтопком является самой старой из конструкций. В ней имеется горнило. Продукты для приготовления укладываются в камеру, а через устье с перегородкой кладут топливо. С помощью такого варианта можно одновременно готовить еду и обогревать помещение.

Устройство с барбекю считается современным вариантом конструкции для улицы. Вместо классической варочной панели устанавливается решетка для приготовления пищи на открытом огне.

Преимущества и недостатки

К плюсам русской печи относят следующие свойства:

- Долговечность. Кирпичная конструкция при соблюдении условий эксплуатации прослужит десятки лет.

- Высокая степень пожарной безопасности.

- Приготовление пищи происходит без прямого контакта с огнем.

- Печь медленно остывает.

- Широкий функционал современных моделей.

- Невысокая стоимость. Связано с простотой конструкции и отсутствием автоматики.

- Можно построить своими руками. Предварительно создается проект будущей печи, а затем выполняются работы по укладке.

- Невысокий КПД (около 30%) по сравнению с современными отопительными устройствами, у которых КПД превышает 90%.

- Неэкономичный расход дров.

- Неравномерность прогрева помещения. Разница между верхней и нижней точкой может составлять 20°С.

- Неравномерность прогорания топлива. Дрова в разных частях печи горят с разной силой.

- Невозможно наблюдать за процессом приготовления пищи.

После изучения положительных и отрицательных качеств русской печи можно решать, сделать ее в доме или нет.

Самостоятельная сборка

Чтобы собрать прибор своими руками, нужно знать устройство русской печи. Складывать обогреватель нужно из кирпичей и других прочных материалов с высокой стойкостью к горению.

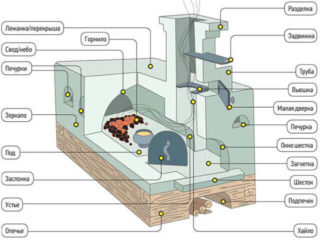

Основным элементом является горнило. Это топка, состоящая из свода и пода снизу. Под нее укладываются дрова и ставится посуда с едой для готовки. Проем в горниле – это устье. В задней стене также есть проем, который носит название окно шестка. Они образуют между собой пространство — шесток, в которое ставится горячая пища для сохранения температуры. В шесток входит перетрубье, где собирается дым, а над ним – хайло, которое покрывается вьюшкой. Она ограничивает проникновение холодных воздушных масс в печку. Перетрубье закрывается специальной задвижкой, благодаря которому регулируется тяга в дымоходе. Для хранения утвари под шестком есть отделение. Также в нижней части есть подпечье, в котором можно хранить дрова.

После знакомства с конструкцией деревенской русской печки начинаются подготовительные, а затем монтажные работы. Алгоритм сборки русской печки своими руками с чертежами представлен в виде пошаговой инструкции.

Выбор кирпича

Подбор материалов для печи является важной задачей, так как они должны соответствовать правилам пожарной безопасности. По этой причине каждый элемент строения выполняется из своего материала. Для кладки печи и дымохода используют глиняный кирпич. Для пода и свода – тугоплавкий или огнеупорный кирпич. В качестве облицовочного материала выступает штукатурка, изразцы, натуральный камень. Для огнезащитной изоляции выбирают глиняный кирпич, асбестовый картон, асбестоцементные плиты и другие огнеупорные материалы.

Для создания дымоходной трубы применяется раствор на основе цемента или песка и извести. Его можно замешать самостоятельно или купить готовую смесь в магазине.

При покупке важно следить за качеством материалов. Кирпич должен иметь точные размеры, поверхность без сколов и инородных включений. Глину лучше выбрать красную. Песок покупают мелкозернистый с размерами частиц не более 1,5 мм.

Инструменты

Мастер должен иметь следующий набор инструментов:

- линейка;

- карандаш;

- мастерок;

- уровень;

- отвес;

- кирка;

- резиновая киянка;

- болгарка;

- ведро для раствора;

- миксер в случае самостоятельного замешивания смеси;

Все инструменты можно купить в строительном магазине.

Выбор места для печи

Перед началом работы необходимо выбрать место установки печи. Учитываются следующие факторы:

- Фундамент. Он может создаваться отдельно под печку и быть уже готовым. Обязательно делается слой гидроизоляции для увеличения срока службы и эксплуатационных характеристик.

- Свободное прохождение дымоходом перекрытий. Трубы не должны повреждать и задевать существующие несущие конструкции.

- Удобство расположения. Пользователь должен без проблем подходить к печи и использовать ее по назначению.

- Соблюдение противопожарных расстояний. Перед окном шестка ставится лист металла 700×500 мм. От печи до сгораемой стены должна быть дистанция, равная высоте печи. От шестка до противоположной стены должно быть минимум 125 см. Металлические балки рядом с дымоходом должны быть удалены на 130 мм минимум от внутренней поверхности.

Соблюдение этих рекомендаций поможет выбрать лучшее место для русской печи.

Пошаговая инструкция по возведению печи

Работу по созданию отопительного устройства лучше проводить в теплую погоду. Если же монтаж выполняется в холодное время года, нужно следить за температурой материалов – она не должна превышать 5°С.

Алгоритм укладки русской печи или грубки:

- На фундамент кладется два ряда кирпичей. Между ними должен быть слой гидроизоляции.

- Глиняный кирпич смачивается водой. Первый ряд начинается с уровня чистого пола. Выкладывается цельными кирпичными блоками. Толщина швов – до 5 мм. Все кладки проверяются строительным уровнем.

- Укладка второго ряда. Необходимо оставить промежуток для подпечья. После укладки второго ряда вертикальность поверхности контролируется при помощи отвеса.

- Между 3 и 4 рядом делается перевязка по углам. Четвертый ряд кладется цельными кирпичами.

- После пятого ряда выкладка производится по подготовленной деревянной опалубке для свода подпечья. В восьмом ряду кладется последний ряд свода из стесанных кирпичей.

- Укладка стенок в один кирпич с перевозкой до 10 ряда.

- В 12 ряду создается под. Его делают из огнеупорных кирпичей. Зазоры засыпаются песком.

- Укладка горнила. Швы должны быть не толще 3 мм. Сначала укладываются на ребро по внутреннему периметру. После 16 ряда выкладывается свод горнила.

- Укладка окна шестка. Он должен выглядеть как арка.

- При создании 20 ряда возводятся стенки печи с уменьшением пространства над шестком.

- В 22 ряду укладываются канал самоварника.

- 23 ряд – делают место для скопления сажи.

- 25 ряд кладут аналогично 10 с перевязкой швов. Над шестком формируется перетрубье.

- 29 ряд – соединение канала самоварника с перетрубьем.

- В 32 ряду перекрывается перетрубье с помощью цельного кирпича. Нужно оставить одно отверстие, которое потом закрывается задвижкой.

- Кладка дымохода.

Через 5-6 дней после полного высыхания раствора можно снимать деревянные опалубки. Собранной печкой можно использоваться.

Виды и устройство русской печи

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

Традиционная конструкция русской печи

К достоинствам печи относят следующие параметры:

- Долговечность.

- Пожарная безопасность.

- Теплоёмкость (медленное остывание).

- Приготовление пищи без контакта с огнём.

- Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

- Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).

- Неэкономичный расход топлива.

- Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).

- Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).

- Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Посуда с едой ставится на раскалённые угли около открытого огня

Назначение и основные функции русской печи

Одно из преимуществ русских печек – их многофункциональность.

Вот список только основных задач, которые можно решить с помощью этих полезных сооружений:

- отопление всего дома или отдельных помещений;

- приготовление пищи на плите и в горниле;

- сушка трав, грибов, ягод, фруктов;

- использование лежанки в качестве спального места;

- нагрев воды для хозяйственных нужд;

- сушка одежды;

- разогрев самовара.

Возведение печи рассчитывается так, чтобы она обогревала дом. Для этого кирпичную конструкцию возводят в центре здания или располагают так, чтобы тепло поступало в смежные помещения. Если здание небольшое, то тепла хватает, чтобы температура во всех помещениях была комфортной для проживания.

Для просторных домов строят сооружения, которые отличаются большими размерами или дополнительными обогревающими деталями – щитками, котлами для нагрева воды.

Горячую воду из водогрейного котла пускают по трубам, ведущим к отопительным приборам – радиаторам. Они обычно расположены в помещениях, удаленных от печи

Чтобы сэкономить на топливе и сделать дом более комфортным, владельцы зданий с печным отоплением тщательно продумывают теплоизоляцию, так как через щели в дверных и оконных проемах, холодные стены и пол теряется много тепла.

Пища, приготовленная в русской печи, обладает особым вкусом и насыщенностью. Она не просто «подходит» при нагревании, как это происходило бы на обычной плите, а томится

Благодаря такому способу приготовления супы, каши, жаркое, рагу сохраняют полезные свойства продуктов, входящих в их состав.

Владельцы русских печей нередко любят «погреть косточки» на лежанке – широкой горизонтальной поверхности, которая нагревается в процессе топки и медленно остывает. Таким образом, лежанка до утра остается теплой. Сухое тепло полезно для людей с некоторыми заболеваниями, например, суставов или органов дыхания.

Печь используют и в хозяйственных целях – например, для сушки всего, что есть в доме. При строительстве продумывают небольшие ниши, в которые раньше складывали шапки, варежки, штаны, намокшие после зимней прогулки – к утру они становились сухими и теплыми.

Для подсушивания овощей, трав, ягод делали ниши пошире, чтобы можно было равномерно распределить урожай по поверхности и обеспечить хороший нагрев. Также использовали плиту и полати

Нередко возле печи строили полати – деревянные дощатые навесы, которые продолжали лежанку и выполняли те же функции. Поскольку полати находились под потолком, на них тоже всегда было тепло.

Как устроена русская печь

Традиционно, для отопления дома использовалась русская печь с лежанкой. Конструктивно она состояла из следующих элементов:

- основание (опечек);

- корпус (массив) печи;

- горнило;

- устье;

- шесток;

- подшесток;

- подпечье;

- печурки;

- перекрыша;

- хайло.

Горнило — камера сгорания топлива (топливник), которую образно можно назвать «сердцем» печи. Также используется для приготовления пищи. Верхняя часть его называется сводом, нижняя — под или лещадь, а передняя стенка — щека.

Топливо закладывается через устье, которое представляет собой отверстие в русской печи перед горнилом, имеющее высоту немного меньше свода топливника. Перед устьем расположен шесток — вспомогательная площадка, на которую ставится посуда или другие предметы во время эксплуатации или после нее. Он отделяется от устья с помощью заслонки. Неотапливаемая часть под шестком (подшесток) используется для хранения посуды и кухонных предметов. В подпечье — внутренней нише под лещадью — хранили дрова.

Русская печь оборудовалась хайлом — специальным приспособлением, с помощью которого принудительно выпускался дым в трубу. Внутри корпуса печи выполнялись небольшие ниши (печурки), с помощью которых увеличивали отопительную поверхность, в них сушили травы, ягоды и грибы, хранили посуду.

Русская печь с камином и лежанкой

Лежанку сооружали на верхней части печи, так называемой перекрыше. Продолжением ее служили полати — настил из досок между стеной дома и печью, где можно было удобно расположиться, поспать и насладиться теплом кирпичей, а летом сушить овощи, фрукты и грибы.

Виды русских печей

Выделяют основные типы построек:

- Классическая печь с лежанкой. Это обычный вариант подобного сооружения.

- Печь с плитой представляет собой более современную и удобную конструкцию. Лежанка в неё не предусмотрена. В летний период главным назначением является процесс приготовления еды, а в зимний основное применение — прогрев дома.

- Мини-печка. Такой тип механизма очень маленький по размеру и используется лишь для приготовления пищи.

- Отопительное устройство с камином.

Вариант #1 – простая

Основные детали так называемой простой печи – это варочная камера, подпечье и труба. Ничего лишнего, никаких дополнительных элементов, усложняющих конструкцию.

Такой вариант идеально подходит для сезонного дачного домика, так как занимает немного места и отлично выполняет свое предназначение – обогревает помещение и помогает готовить пищу.

Чтобы топливо сгорало лучше, его укладывают не к задней стенке варочной камеры, а ближе к устью, таким образом горячие газы равномерно нагревают под, стенки и свод топливника

Пищу готовят, располагая посуду также рядом с устьем. Сейчас хлеб выпекают на противнях и в специальных формах, а раньше его просто «сажали» лопаткой на заранее очищенный и выметенный под.

Расчеты подтверждают, что простая печь годится для обогрева домика площадью до 30 м². Если необходимо дополнительное отопление в подпечьи подстраивают подтопок, обеспечивающий нагревание воздуха в наиболее холодной зоне – у пола

Для повышения эффективности нагрева дымоходы подтопков делают отдельными, размещают их у стенок. Подтопок можно устроить и в шестке, оборудовав его чугунной плитой для быстрой готовки и разогрева уже готовых блюд.

Для строительства простой печи потребуется примерно 1610 штук полнотелого кирпича, около 70 ведер кладочного раствора на глине, пара дымовых задвижек, заслонка и самоварник.

Вариант #2 – глинобитная

Основное отличие глинобитной печи состоит в использовании глинобита – глиняного раствора, приготовленного определенным способом. Кирпич применяют только для кладки трубы и пода. На одну печь средних размеров потребуется около 3,5-3,6 м³ хорошо перемешанного, правильной консистенции раствора.

Один из важных показателей глиняного состава – густота. Проверить нужный уровень легко: необходимо сформировать кирпич и положить его центральной частью на палку. Если он сохранит форму и не прогнется – раствор замешан правильно.

Элементы для кладки готовят так: насыпают на ровную поверхность глину и песок слоем около 15 см, затем вырезают из пласта фрагменты нужного размера (обычно шириной 20-25 см) прямоугольной формы. По сути, получаются самодельные кирпичи.

Готовые кирпичики кладут один к другому, постоянно подбивая и выравнивая, затем лишнюю глину удаляют скребком. Важно использовать уровень для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей

Распространенная ошибка начинающих печников – использование воды для смачивание нижнего ряда. Это ослабляет раствор и провоцирует появление трещин. В перерывах верхний ряд защищают от пересыхания: накрывают смоченными в воде и отжатыми тряпками.

Возведенную печь просушивают около недели, затем топят сухими дровами. В процессе нагрева глиняные кирпичи выделяют пар, и «кирпичи» приобретают необходимую структуру. Только дней через 5-6 печь становится готовой к использованию.

Вариант #3 – «Теплушка»

Существует несколько модификаций печей-«Теплушек», которые отличаются размерами и небольшими конструктивными нюансами.

Объединяет все сооружения то, что они нагреваются равномерно, по всей высоте, соответственно, и обогрев производят от пола до потолка. Конструкция продумана так, что поверхность печи примерно в 2,5 раза объемнее, чем у простой русской печи

Преимуществом является и разнообразие применяемого топлива. Кроме традиционных дров можно использовать каменный уголь, кизяк, соломенные брикеты, паллеты. Если сравнить любую из «Теплушек» и традиционную русскую печь, то для первого варианта топлива требуется намного меньше.

Готовка не требует больших усилий. Ее можно начинать готовить после прогорания дров и хранить в разогретом виде еще около суток. Процесс топки при этом занимает небольшой промежуток времени – от получаса до часа.

Два главных конструкционных элемента – камеры: нижняя (отопительная) расположена под подом, в подпечье, а верхняя (варочная) – на уровне пода. Но топку можно осуществлять двумя способами – и через горнило, и через отопительную нижнюю камеру.

Модели печей отличаются размерами. Например, «Теплушка-2» без плиты, но с небольшим водогрейным котлом – 1,68 х 1,29 м, а «Теплушка-4» с плитой, которая встроена в шесток – 1,29 х 1,29 м.

Вариант #4 – «Экономка»

Название печи «Экономка» говорит само за себя – обогревательное устройство просто в исполнении, компактно и экономично. Причем для топки подходят не только дрова с низким содержанием смолы, но и любые другие виды твердого топлива.

- длина – 1, 4 м

- ширина – 0,89 м;

- высота до уровня трубы – 2,24 м;

- расстояние от уровня пола до шестка – 0,77 м;

- расстояние от уровня пола до лежанки – 1,4 м.

Конструкция состоит из двух отдельных камер: отопительной, которая находится внизу, и варочной, поднятой выше для удобства эксплуатации.

Несмотря на компактные размеры, существуют варианты «Экономки» с водогрейными котлами или лежанками, а также пристроенными печками с чугунной плитой

Печь оснащена двумя топливниками: один обычно располагают с лицевой стороны, второй – справа. Чугунную плиту размещают так, чтобы она перекрывала сразу оба топливника, но большая конфорка должна находиться над основным, соответственно, малая – над дополнительным.

Не рекомендуется одновременно использовать оба топливника. Обычно большой применяют зимой, для общего отопления, а малый – в теплый сезон, для готовки. Если какой-то из топливников «простаивает», все его дверки (топочная, поддувальная) должны быть закрыты для создания тяги.

«Экономка» хороша тем, что готовкой пищи на поду можно заниматься на протяжении длительного времени после топки. Даже через 10-12 часов в горниле сохраниться нужная температура.

Вариант #5 – конструкции Потапова

В. А. Потапов остановился на двух наиболее эффективных модификациях, отличающихся конструкцией:

- Прямоугольная печь 0,51х0,64х1,82 м с теплоотдачей 850 ккал/ч в сутки при условии одной топки.

- Прямоугольная печь 1,16х0,64х1,89 м с теплоотдачей 2400 ккал/ч в сутки при условии одной топки.

Отличительные черты первого варианта – наличие варочной камеры с плитой из чугуна, духового шкафа и вентиляционного отверстия.

Способ топки – по-зимнему, то есть через большой топливник. Газы могут выводиться различными способами: через стенной дымоход, насадную или коренную трубу

Количество вьюшек и задвижек может быть разным, их наличие легко комбинируется. Для строительства этой модификации требуется 260 штук полнотелого кирпича и примерно 12 ведер раствора на глине.

Второй вариант печи привлекателен тем, что работает на разных видах твердого топлива. Но при использовании антрацита или каменного угля при строительстве учитывают следующие нюансы: колосник опускают ниже обычного ряда, а все нагревающиеся части камер кладут из огнеупорного кирпича. Всего требуется 580 штук красного кирпича и 20 ведер глиняного раствора.

Существует простой способ увеличить теплоотдачу сооружения: необходимо повторить последние ряды, за счет чего увеличивается высота. Если задействована перекрыша, то потолок над ней необходимо оштукатурить.

Вариант #6 – конструкции Волкова

И. Ф. Волков усовершенствовал отопительно-варочную печь, функционирующую не только от дров, но и других видов твердого топлива. Размеры: 0,89х1,02х2,24 м. Если топку производить один раз в день, суточная теплоотдача составит 2260 ккал/ч.

Печь Волкова подходит для обогрева 1-2 помещений в небольшом частном доме. В ней одновременно можно приготовить ужин на семью из 5-6 человек

Используются оба традиционных способа топки: зимний и летний. Движение горячих газов и распределение тепла регулируют задвижками. Если топить по-летнему, то газы нагревают и плиту, и духовку, и водогрейную коробку.

Для строительства требуется примерно 520 штук красного кирпича и 20 ведер раствора. Для горнила потребуется примерно 50 кг огнеупорной глины.

Сушильные решетки и дверцы можно изготовить самостоятельно или купить в специализированном магазине. Покупные изделия из чугуна выглядят более презентабельно и являются элементом интерьерного декора.

Вариант #7 – «шведка» Буслаева

Компактная тонкостенная печь К. Я Буслаева любима владельцами частных домов за хорошую теплоотдачу, которая при двух топках в сутки достигает 4500 ккал/ч.

Высота сооружения – 2,10 м, длина и ширина – 1,16х0,9 м. Тонкость стенок обеспечивает один слой кирпича, установленного на ребро

Необходимые условия возведения обогревательного устройства:

- заранее вымоченный кирпич;

- прочный фундамент;

- тонкие, качественно обработанные швы.

Подходят различные виды твердого топлива – уголь, дрова, брикеты, паллеты.

Варочная камера имеет особое строение: чтобы обеспечить выход пара при готовке блюд, она оснащена отдельным вентиляционным каналом.

В конструкцию, кроме топливника, варочной камеры и поддувала, входят также духовка и печурка для сушки. Еще две печурки, поменьше, предназначены для хранения столовых приборов и кухонной утвари

Сильнее всего нагреву повергаются топливник и варочная камера, соответственно, их обычно выкладывают огнеупорным кирпичом.

Для строительства требуется: 550 штук кирпича, около 40 ведер глиняного раствора, а также дверки (топочная, поддувальная, для варочной камеры), колосник, вьюшка, коробка для духовки, чугунная плита, задвижки.

Подробные списки материалов с размерами и порядовками представленных видов русских печей можно отыскать в специализированной литературе.

Основные материалы конструкции

Основным материалом для русской печи на даче или в избе является, конечно же, огнеупорный кирпич, который изготавливается из шамотной глины. Он используется для кладки топочной части, где температура достигает максимума. Для реализации остальной конструкции используется керамический кирпич.

Каждая экономка – русская печка или русский камин, оборудованы металлическими или чугунными деталями — всевозможные заслонки и дверки. Они должны быть заготовлены в определенном количестве, а именно:

- топочная дверца (250х205 мм.), дверца поддувала 2 ш.т (250х140 мм.), дверка для прочистки 2 шт. (130х140 мм.) и вентиляционная (размер зависит от диаметра трубы дымохода);

- колосниковая решетка 380х250 мм;

- задвижка 3 шт. (140х140, 260х260 и 180х140 мм.);

- вьюшка (диаметр 230 мм.);

- заслонка для горнила (450х380 мм.);

- водогрейная коробка (500х280х120 мм);

- двух комфорочная плита (400х700 мм.);

- полоски из стали (1430х25х2, 1000х50х12 мм.).

Для правильной кладки ряда элементов — сводов и арки экономки — необходимы шаблоны, которые должны разбираться без особых усилий и затрат времени. Для их изготовления используются детали из фанеры и дерева.

Фундамент для русской печи

Поскольку печь — массивное и тяжёлое сооружение, ей необходим отдельный фундамент. Поэтому начинать строительство печи в уже возведённом доме будет проблематично — об этом следует подумать заранее.

Идеальным по надёжности вариантом будет плитный монолитный фундамент из железобетона. Подошва фундамента печи не связывается с фундаментом дома и является независимой конструкцией. Возведение его осуществляется по стандартной технологии. Обрез, т. е. выступ, образованный верхней кромкой фундамента и первым рядом кладки, должен быть не менее 50 см. Перед началом кладки на фундамент укладывается гидроизоляция — рубероид, сложенный в два слоя.

Чаще всего печь располагается у внутренней стены, имеющей мелкозаглубленный фундамент. В этом случае его подошва должна находиться на одном уровне с подошвой основания печи. Для обеспечения независимости фундаментов между ними оставляют зазор не менее 5 см, в который засыпается песок. Верхний край фундамента печи не доходит до уровня чистового пола на 14 см.

В случаях, когда печь размещается у наружной стены, под которой расположен заглубленный ленточный фундамент, котлован его расширяется и производится песчано-гравийная засыпка с тщательной послойной трамбовкой. После этого устраивается плитный фундамент печи с зазором в 5 см от основания дома — отступкой, при этом глубина подошвы фундамента печи — не менее 50 см. В отступку засыпается песок, а её торцевые стенки формируются кирпичной кладкой.

Если печь устанавливается в проёме, прорезанном в несущей деревянной стене, необходимо соединить получившиеся концы нижнего венца. Это делается при помощи полос стали толщиной 6 мм и шириной 60 мм, которые накладываются на брёвна с двух сторон стены и стягиваются болтами диаметром 16 мм. Проём обрамляется деревянными стойками. Между ними и будущей печью должен образоваться циркуляционный зазор шириной около 5 см, который называют разделкой. В фундаменте дома под стеной также должен быть заранее предусмотрен промежуток, равный ширине основания печи плюс отступка по 5 см с каждой стороны.

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

- Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.

- Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.

- Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.

- Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

alt=»v-12-135x150_0.jpg» width=»135″ height=»150″ />

Роспись печи красками

alt=»yu-135x150_0.jpg» width=»135″ height=»150″ />

Использование натурального камня в отделке печи

alt=»yu-1-135x150_0.jpg» width=»135″ height=»150″ />

Художественная отделка изразцами

alt=»yu-2-135x150_0.jpg» width=»135″ height=»150″ />

Печь оштукатурена и побелена известью

alt=»yu-3-135x150_0.jpg» width=»135″ height=»150″ />

Печь аккуратно сложена из кирпича с расшивкой швов

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Чем и как топить русскую печь

В качестве топлива обычно используют уголь или дрова. При этом лучше использовать поленья из сосны или берёзы. Они отличаются более длительным прогоранием и сохранением жара. Сейчас уголь можно купить в различных магазин, но можно его сделать и самостоятельно. Для получения хорошего древесного угля нужно подбирать дрова похожего размера и максимально срубать сучки и отростки. Их укладывают в форме колодца, а сверху посыпают лучиной. Это делается для их быстрого загорания. Для получения равномерного угля следует топить так, чтобы жар сохранялся длительное время. Для этого устройство раскаляют большой партией дров.

ВАЖНО! Ежедневное протапливание такого агрегата имеет свои индивидуальные особенности. Например, место розжига должно располагаться как можно ближе к устью. Затем, когда разгорится достаточно хорошо, его продвигают в горнило. Здесь нужна особенная ловкость, как и в процессе подбрасывания поленьев.

Обычно поленья просто забрасывают в топку, а потом загоняют в горнило кочергой. Топить дрова следует медленно и поэтапно, в несколько заходов, не нагружая большое количество дров одновременно. Мокрое дерево перед тем как положить в печь следует хорошенько просушить, поместив в подпечье.

Русская печь с варочной плитой — все тонкости подготовки и самостоятельной кладки

Русская печь одновременно выполняет множество функций, обеспечивающих комфортное проживание в доме:

- обогрев дома в холодное время;

- приготовление пищи;

- сушка урожая для последующего хранения;

- обеспечение дома горячей водой.

Старинная русская печь

Разумеется, русская печь – не абсолютно идеальное устройство, обладающее недостатками. Готовить еду в печи не так просто – не каждая хозяйка умеет пользоваться ухватом и горшками. Поддержание огня тоже не самое простое дело. Многие ли мужчины привыкли своими руками топить печь и колоть дрова? Также печь как отопительный прибор имеет конструктивный недостаток – тепло выделяется на высоте больше метра, выше пола. В современных печах постарались устранить эту недоработку. Для этого внизу располагаются дымооборотные каналы, прогревая печь по всей высоте. Для облегчения приготовления пищи в конструкцию включают чугунную плиту.

Полезный и незаменимый источник тепла

Необходимо это сооружение для любого дачного домика, коттеджа или русской баньки, никакой другой обогреватель просто не в состоянии наполнить их истинно русским, жилым, согревающим лечебным духом. В помещении, отапливаемом печью, никогда не заведется плесень, а также долго не живут патогенные бактерии и вирусы.

На фото: современная русская печь.

Старинные русские печи, кроме своих общепризнанных достоинств, обладали и некоторыми недостатками, к примеру, источник, выделяющий тепло, находился примерно в метре от необогреваемого пола.

В настоящее время печи модернизированы, облегчены и прогреваются на всю высоту сооружения. Классическим вариантом по размеру является примерно такая: высота её почти два метра, ширина – до полутора метров, а длина – более двух с половиной метров. Современные печки имеют меньшие размеры, они более компактны.

На фото: чертеж русской печи — как устроенная печь.

Кроме того, в давние времена для отопления печей требовалась уйма дров, сейчас в основном кладут печи, так называемые русские «Экономки», видоизмененные немного, имеющие дополнительные каналы, прогреваемые горячим воздухом, несущие тепло по всей площади сооружения. Такие печи имеют дополнительные подтопки, в которых и сжигаются дрова для нагревания печной поверхности.

В некоторых печах устанавливаются топливные баки для нагревания воды, которая циркулирует по трубам, проведенным по периметру жилого помещения в качестве батарей. В банях печки сооружают с дополнительным устройством для камней, на которые плещут воду, создавая жар и пар. Сейчас печи сооружают с чугунными плитами, которые позволяют приготовить пищу не только внутри, за заслонкой, но и снаружи.

Вы можете не подкидывать дрова в печь, и тем не менее, она до 24 часов будет отдавать свое тепло.

Устройство

Печь традиционно имеет несколько типоразмеров, однако сейчас редко придерживаются старых норм. Обычно печь имеет габариты примерно 210х140х150 сантиметров. Этого достаточно чтоб приготовить еду и эффективно обогреть 30 м2 жилой площади. Устройство русской печки состоит из таких элементов:

- Опечек (подпечье) – отделение для сушки дров и их хранения.

- Холодная печурка – небольшая ниша для хранения посуды.

- Шесток – площадка перед горнилом, на которую ставят горшок, вытащив его из печи.

- Пол варочной камеры. Для облегчения передвижения тяжелой посуды он тщательно шлифуется и имеет уклон к устью.

- Варочная камера (горнило) – место горения дров и приготовления пищи. Его свод имеет уклон к переду печи, чтобы горячие газы скапливались под потолком горнила и прогревали печь, особенно лежанку.

- Перетрубье – небольшая камера над шестком, возле которой расположена дымоходная труба.

- Душник (самоварник) – отверстие в дымоходе, в которое вставляется труба самовара. Самовары ушли в прошлое и современная русская печь обычно строится без него.

- Вьюшка – дверца для полного перекрытия дымохода. Открыв ее, можно добраться до металлической заслонки для регулировки тяги. Заслонка перемещается, увеличивая или уменьшая сечение для прохода дыма.

- Лежанка – площадка сзади дымохода над сводом горнила. На ней можно спать. Именно печь с лежанкой является классической русской печью.

Конструкция русской печи

Зачем нужна печь?

Устройство напоминает конструкцию русской печки, но только меньших габаритов, размеров 3 на 4, и выполняет похожие функции. В постройке есть потолок, который прогревает низ духовки. Здесь можно готовить еду и выпекать хлеб. На варочную часть можно устанавливать мангал. В зависимости от схемы конструкции, дровяная отопительно-варочная печь предназначается для таких функций:

- обогрев дома;

- приготовление пищи;

- выпечка изделий из теста;

- приготовление шашлыка, тушеных блюд;

- консервирование;

- копчение;

- сушка грибов, овощей и фруктов.

Агрегат ОВИК 9, выполнен по чертежу Кузнецова, предназначается не только для обогревания помещения. Это печь с котлом для водяного отопления. Благодаря ее конструкции, ни одна из килокалорий не пропадает. Тепло продвигается в водяной резервуар, чем и обеспечивает обогрев всего здания. Топочные круглые печи Кузнецова называют еще «термоядерными», что означает «высокоэффективными».

Современная русская печка своими руками

В новых домах распространена модернизированная русская печь, схема которой отличается от классической. Она, в отличие от классической, хорошо прогревает подпотолочную область, обеспечивая комфортный обогрев помещения. В ней предусмотрен летний режим, когда печь функционирует как кухонная плита, не прогревая помещение. Летом топливо горит в малом топливнике и горячие газы сразу улетают по дымоходу, не проходя по каналам, предназначенным для нагрева тела печи. Переключение режимов происходит путем установки и снятия «летней» заслонки горнила. В таких печах имеется водогрейный бак. Этот проект русской печи разработан в начале XX века инженером Иосифом Подгородниковым. Модернизированная русская печь, носит название «теплушка». Печи русские «теплушка» имеют габариты 1.3х1.3х2.4 м, и могут обогреть дом 35 м2. Печи именно этого типа стоят в домах большинства сельских жителей.

Иногда применяют другие виды печей, например, с маленькие печи с камином.

Популярные виды печей

На протяжении веков конструкция русской печи видоизменялась и совершенствовалась. Некоторые мастера-инженеры добавляли новые элементы, чтобы увеличить теплоотдачу или ускорить/замедлить процесс горения дров. Зная, как устроена и работает русская печь, можно вносить изменения без потери ее функциональности.

Рассмотрим несколько модификаций русской печи, которые активно используются при строительстве современных жилых зданий.

Основные детали так называемой простой печи – это варочная камера, подпечье и труба. Ничего лишнего, никаких дополнительных элементов, усложняющих конструкцию.

Такой вариант идеально подходит для сезонного дачного домика, так как занимает немного места и отлично выполняет свое предназначение – обогревает помещение и помогает готовить пищу.

Чтобы топливо сгорало лучше, его укладывают не к задней стенке варочной камеры, а ближе к устью, таким образом горячие газы равномерно нагревают под, стенки и свод топливника

Пищу готовят, располагая посуду также рядом с устьем. Сейчас хлеб выпекают на противнях и в специальных формах, а раньше его просто «сажали» лопаткой на заранее очищенный и выметенный под.

Расчеты подтверждают, что простая печь годится для обогрева домика площадью до 30 м². Если необходимо дополнительное отопление в подпечьи подстраивают подтопок, обеспечивающий нагревание воздуха в наиболее холодной зоне – у пола

Для повышения эффективности нагрева дымоходы подтопков делают отдельными, размещают их у стенок. Подтопок можно устроить и в шестке, оборудовав его чугунной плитой для быстрой готовки и разогрева уже готовых блюд.

Для строительства простой печи потребуется примерно 1610 штук полнотелого кирпича, около 70 ведер кладочного раствора на глине, пара дымовых задвижек, заслонка и самоварник.

Основное отличие глинобитной печи состоит в использовании глинобита – глиняного раствора, приготовленного определенным способом. Кирпич применяют только для кладки трубы и пода. На одну печь средних размеров потребуется около 3,5-3,6 м³ хорошо перемешанного, правильной консистенции раствора.

Один из важных показателей глиняного состава – густота. Проверить нужный уровень легко: необходимо сформировать кирпич и положить его центральной частью на палку. Если он сохранит форму и не прогнется – раствор замешан правильно.

Элементы для кладки готовят так: насыпают на ровную поверхность глину и песок слоем около 15 см, затем вырезают из пласта фрагменты нужного размера (обычно шириной 20-25 см) прямоугольной формы. По сути, получаются самодельные кирпичи.

Готовые кирпичики кладут один к другому, постоянно подбивая и выравнивая, затем лишнюю глину удаляют скребком. Важно использовать уровень для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей

Распространенная ошибка начинающих печников – использование воды для смачивание нижнего ряда. Это ослабляет раствор и провоцирует появление трещин. В перерывах верхний ряд защищают от пересыхания: накрывают смоченными в воде и отжатыми тряпками.

Возведенную печь просушивают около недели, затем топят сухими дровами. В процессе нагрева глиняные кирпичи выделяют пар, и «кирпичи» приобретают необходимую структуру. Только дней через 5-6 печь становится готовой к использованию.

Существует несколько модификаций печей-«Теплушек», которые отличаются размерами и небольшими конструктивными нюансами.

Объединяет все сооружения то, что они нагреваются равномерно, по всей высоте, соответственно, и обогрев производят от пола до потолка. Конструкция продумана так, что поверхность печи примерно в 2,5 раза объемнее, чем у простой русской печи

Преимуществом является и разнообразие применяемого топлива. Кроме традиционных дров можно использовать каменный уголь, кизяк, соломенные брикеты, паллеты. Если сравнить любую из «Теплушек» и традиционную русскую печь, то для первого варианта топлива требуется намного меньше.

Готовка не требует больших усилий. Ее можно начинать готовить после прогорания дров и хранить в разогретом виде еще около суток. Процесс топки при этом занимает небольшой промежуток времени – от получаса до часа.

Два главных конструкционных элемента – камеры: нижняя (отопительная) расположена под подом, в подпечье, а верхняя (варочная) – на уровне пода. Но топку можно осуществлять двумя способами – и через горнило, и через отопительную нижнюю камеру.

Предлагаем ознакомиться Курчавость персика чем лечить и что делать методы борьбы и обработка

Модели печей отличаются размерами. Например, «Теплушка-2» без плиты, но с небольшим водогрейным котлом – 1,68 х 1,29 м, а «Теплушка-4» с плитой, которая встроена в шесток – 1,29 х 1,29 м.

Название печи «Экономка» говорит само за себя – обогревательное устройство просто в исполнении, компактно и экономично. Причем для топки подходят не только дрова с низким содержанием смолы, но и любые другие виды твердого топлива.

- длина – 1, 4 м

- ширина – 0,89 м;

- высота до уровня трубы – 2,24 м;

- расстояние от уровня пола до шестка – 0,77 м;

- расстояние от уровня пола до лежанки – 1,4 м.

Конструкция состоит из двух отдельных камер: отопительной, которая находится внизу, и варочной, поднятой выше для удобства эксплуатации.

Несмотря на компактные размеры, существуют варианты «Экономки» с водогрейными котлами или лежанками, а также пристроенными печками с чугунной плитой

Печь оснащена двумя топливниками: один обычно располагают с лицевой стороны, второй – справа. Чугунную плиту размещают так, чтобы она перекрывала сразу оба топливника, но большая конфорка должна находиться над основным, соответственно, малая – над дополнительным.

Не рекомендуется одновременно использовать оба топливника. Обычно большой применяют зимой, для общего отопления, а малый – в теплый сезон, для готовки. Если какой-то из топливников «простаивает», все его дверки (топочная, поддувальная) должны быть закрыты для создания тяги.

«Экономка» хороша тем, что готовкой пищи на поду можно заниматься на протяжении длительного времени после топки. Даже через 10-12 часов в горниле сохраниться нужная температура.

В. А. Потапов остановился на двух наиболее эффективных модификациях, отличающихся конструкцией:

- Прямоугольная печь 0,51х0,64х1,82 м с теплоотдачей 850 ккал/ч в сутки при условии одной топки.

- Прямоугольная печь 1,16х0,64х1,89 м с теплоотдачей 2400 ккал/ч в сутки при условии одной топки.

Отличительные черты первого варианта – наличие варочной камеры с плитой из чугуна, духового шкафа и вентиляционного отверстия.

Способ топки – по-зимнему, то есть через большой топливник. Газы могут выводиться различными способами: через стенной дымоход, насадную или коренную трубу

Количество вьюшек и задвижек может быть разным, их наличие легко комбинируется. Для строительства этой модификации требуется 260 штук полнотелого кирпича и примерно 12 ведер раствора на глине.

Второй вариант печи привлекателен тем, что работает на разных видах твердого топлива. Но при использовании антрацита или каменного угля при строительстве учитывают следующие нюансы: колосник опускают ниже обычного ряда, а все нагревающиеся части камер кладут из огнеупорного кирпича. Всего требуется 580 штук красного кирпича и 20 ведер глиняного раствора.

Существует простой способ увеличить теплоотдачу сооружения: необходимо повторить последние ряды, за счет чего увеличивается высота. Если задействована перекрыша, то потолок над ней необходимо оштукатурить.

И. Ф. Волков усовершенствовал отопительно-варочную печь, функционирующую не только от дров, но и других видов твердого топлива. Размеры: 0,89х1,02х2,24 м. Если топку производить один раз в день, суточная теплоотдача составит 2260 ккал/ч.

Печь Волкова подходит для обогрева 1-2 помещений в небольшом частном доме. В ней одновременно можно приготовить ужин на семью из 5-6 человек

Используются оба традиционных способа топки: зимний и летний. Движение горячих газов и распределение тепла регулируют задвижками. Если топить по-летнему, то газы нагревают и плиту, и духовку, и водогрейную коробку.

Для строительства требуется примерно 520 штук красного кирпича и 20 ведер раствора. Для горнила потребуется примерно 50 кг огнеупорной глины.

Сушильные решетки и дверцы можно изготовить самостоятельно или купить в специализированном магазине. Покупные изделия из чугуна выглядят более презентабельно и являются элементом интерьерного декора.

Компактная тонкостенная печь К. Я Буслаева любима владельцами частных домов за хорошую теплоотдачу, которая при двух топках в сутки достигает 4500 ккал/ч.

Высота сооружения – 2,10 м, длина и ширина – 1,16х0,9 м. Тонкость стенок обеспечивает один слой кирпича, установленного на ребро

Необходимые условия возведения обогревательного устройства:

- заранее вымоченный кирпич;

- прочный фундамент;

- тонкие, качественно обработанные швы.

Подходят различные виды твердого топлива – уголь, дрова, брикеты, паллеты.

Варочная камера имеет особое строение: чтобы обеспечить выход пара при готовке блюд, она оснащена отдельным вентиляционным каналом.

В конструкцию, кроме топливника, варочной камеры и поддувала, входят также духовка и печурка для сушки. Еще две печурки, поменьше, предназначены для хранения столовых приборов и кухонной утвари

Сильнее всего нагреву повергаются топливник и варочная камера, соответственно, их обычно выкладывают огнеупорным кирпичом.

Для строительства требуется: 550 штук кирпича, около 40 ведер глиняного раствора, а также дверки (топочная, поддувальная, для варочной камеры), колосник, вьюшка, коробка для духовки, чугунная плита, задвижки.

Подробные списки материалов с размерами и порядовками представленных видов русских печей можно отыскать в специализированной литературе.

Русская печь «Теплушка»

Кладка русской печи, как любое сооружение, использующее открытый огонь, в топочной части делается из огнеупорного кирпича. Такой кирпич производят из шамотной глины, потому в народе его называют «шамотный». Такой же кирпич применяют для кладки каминов. Остальные элементы печи выполняются из керамического кирпича.

Комбинированная русская печь теплушка

Как в любая печь, русская печка содержит металлические (чугунные) элементы – заслонки, дверцы. Ими следует запастись заранее. Для строительства понадобятся:

- Дверцы: поддувальная 250х140 мм – 2 шт.; прочистная 130х140 мм – 2 шт.; топочная 250х205 мм – 1 шт.

- Колосниковая решетка 380х250 мм.

- Три задвижки: 260х260;мм 180х140 мм; 140х140 мм.

- Вьюшка, имеющая диаметр 230 мм.

- Заслонка варочной камеры (горнила) 450х380 мм.

- Водогрейная коробка 500х120х280 мм.

- Двухкомфорочная чугунная плита 400х700 мм.

- Стальные полосы 1000х50х2 мм и 1450х25х2 мм.

Примечание: Кладка отдельных элементов печи «русская теплушка» требует использования разборных фанерных или деревянных шаблонов, которыми лучше запастись до начала работ.

Декорирование русской печи: распространенные варианты

Кладка отопительных сооружений выполняется из огнеупорного кирпича, не отличающегося особой изящностью. Более того, шершавая поверхность собирает пыль и плохо поддается уборке. Отделка русской печи может осуществляться несколькими способами:

- покраска или побелка – наружная поверхность печи затирается и обрабатывается проникающей грунтовкой, которая продается в магазинах. После того как грунтовка высохнет, можно приступать к покраске. Для данной цели используется краска, обладающая высокими показателями термостойкости. Если производится побелка, применяется гашеная известь с добавлением синьки;

Это важно знать: дверцы, заслонки и другие металлические элементы обрабатываются черной кремнийорганической краской.

- оштукатуривание печки глиной с дальнейшей побелкой – это самый древний метод, обладающий некоторыми недостатками. Главный минус заключается в том, что печь нуждается в ежегодном капитальном ремонте;

- украшение изразцами – такой декор русской печи своими руками может выполнить каждый желающий. В этом процессе нет ничего сложного: изразцы предварительно смачиваются в воде, а потом выполняется облицовка;

Изразцы – особые элементы декора, сочетающие в себе красоту и практичность

Стоит обратить внимание: одна сторона изразцов украшена оригинальным узором и покрыта глазурью. А с тыльной стороны имеется открытая коробочка, с помощью которой декоративная плитка крепится к поверхности печи.

- облицовка керамической плиткой – этот процесс начинается с подготовительного этапа, в ходе которого с поверхности удаляется пыль и грязь, зачищаются швы. После этого крепится сетка с ячейками. При облицовке плитка подбивается резиновым молотком, а остатки раствора сразу удаляются;

- роспись русской печи своими руками – для нанесения орнамента необходимо иметь минимальный набор инструментов и материалов: наждачная бумага, мел для подготовки поверхности, флейцевые и художественные кисти, краски.

Расписная русская печь смотрится оригинально и необычно

Кладочный раствор своими руками

Подготовить раствор для кладки печи намного сложнее, чем обычный. Если нет желания вникать в тонкости приготовления жаропрочной смеси, можно найти в магазине уже готовый раствор.

Намного дешевле будет подготовить его самостоятельно, своими руками. Да и если русская печка строится своими руками, зачем прибегать к чужой помощи в приготовлении раствора?

Состав кладочного раствора зависит от используемого кирпича:

- Кладка полнотелого кирпича М150 выполняется на глинопесчаном растворе с соотношением песка и глины 2:1. Такой же раствор применяют, когда облицовывают русскую печь керамической плиткой.

- Тугоплавкий кирпич кладут на растворы из специальной тугоплавкой глины и песка.

- Использование шамотного кирпича требует раствора на базе каолиновой или бентонитовой глины и порошка шамотного. Соотношение компонентов 1;3 или 1:4.

- Кирпичную трубу в чердачном помещении можно строить на обычном цементно-песчаном растворе.

Строительство печи своими руками: обзор основных этапов

Исконные традиции нашего народа не забыты, поэтому живое тепло потрескивающих поленьев согревает душу и наполняет дом уютом, как и в былые времена. Как же самостоятельно сложить русскую печь? Сначала подготавливаются материалы: шамотный и красный кирпич, глина, песок, дымовые задвижки, рубероид, дверки, колосниковая решетка, асбестовый шнур. Также необходимо иметь под рукой уровень, резиновую киянку, строительные карандаши, угольник, рулетку, дрель с насадкой-миксер, емкость для замешивания раствора, расшивку. Построить русскую печь своими руками достаточно трудно, но если у человека есть огромное желание, можно реализовать любую идею. Процесс возведения обогревательного сооружения состоит из таких основополагающих этапов:

- выполнение чертежей с размерами, определение местоположения печи в доме, оценивание типа грунта;

- обустройство фундамента – роется котлован, на дно закладывается щебень, песок. Смесь уплотняется и заливается слоем бетона. Выполняется гидроизоляция;

- подготовка кладочного раствора – главный секрет заключается в правильно подобранном соотношении глины и песка (1:2). Но не нужно забывать, что глина бывает разного качества. Поэтому подготовленный раствор необходимо проверить на «жирность». Для этого скатывается шарик и с силой бросается на пол. Если он рассыпается – в растворе много песка, а если остается целым – консистенция нормальная;

- укладка порядовок – если вы хотите соорудить русскую печь своими руками, схема конструкции станет незаменимым помощником. Первый ряд выкладывается из целого кирпича, следующие ряды образуют подпечье, в котором хранятся дрова. Затем выкладывается холодная печурка, формируется зольник, варочная камера и загнеток, устанавливается решетка колосника и дверцы. После 20-го ряда начинается строительство трубы, выкладываются дымообороты, перетрубье перекрывается металлической заслонкой. Дальнейшая кладка проводится с учетом высоты комнаты. Дымоход сужается, а потом формируется труба, которая проходит через перекрытия и кровлю.

На схеме показана порядовка русской печи

Особенности приготовления глиняного раствора

Глина является мягкой нерудной породой, подходящей для лепки скульптур и изготовления посуды, кафеля и других изделий. Приготовление раствора для кладки русской печи своими руками требует тщательного подбора сырья. Глина в природе встречается в разном виде:

- постная;

- нормальная;

- жирная.

Мастерство печника состоит в подборе оптимального соотношения в растворе песка и глины для получения идеального связывающего вещества.

Качество «печного» раствора можно проверить старыми народными способами. Простейший из них – скатать из «глиняного теста» жгутик и попробовать изогнуть его. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгутик начинает трескаться, тем раствор лучше.

Другой несложный способ выглядит так: из подготовленного материала необходимо скачать шарик и раздавить пальцами. Если глина начинает трескаться при сжатии на треть от диаметра – раствор подходит для кладки. Если же шарик начинает рассыпаться раньше – раствор «тощий». При «жирном» растворе глина начинает трескаться при сжатии на половину диаметра и более. Если не получается добиться идеального состава, лучше использовать «жирный», а не «тощий» раствор.

Чертежи

Прежде чем приступить к строительству, необходимо сделать чертежи.

Во-первых, чертеж самой конструкции печи, ее размеры, конфигурация, расположение каналов и т. д. Такой чертеж выполняется в разных проекциях в разрезе.

Во-вторых, выполняется чертеж так называемой порядовки. То есть порядовый процесс кладки кирпича. Мы подобрали для вас понятную видеопорядовку.

Как самостоятельно смешать глиняный раствор

Русская печь своими руками – это красивая аккуратная кладка, которой предшествует труд по замесу раствора. Сооружение русской печи требует примерно 3,5 м3 раствора. Следует заранее подготовить необходимое количество ингредиентов в соответствии с пропорциями их содержания в смеси. Воды понадобится примерно ¼ от объема глины. Например, на 1.1 м3 глины и 2.3 песка нужно 0,27 куба воды.

Тарой для раствора может служить железная бочка или деревянный ящик, обитый жестью. Глину необходимо предварительно замочить в воде на двое суток. После этого можно добавить песок и начать смешивание раствора. Можно это сделать без механического оборудования, перемешивая глину ногами. Для этого понадобятся высокие резиновые сапоги. Мешать смесь следует до тех пор, пока она не станет однородной.

Важно: удалите все камешки и крупные комки из смеси. Ширина швов кладки обычного кирпича 5 мм, шамотного – 3 мм. Крупные включения будут мешать работе.

Инструкция по самостоятельной кладке русской печи, чертежи и видео

Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле. Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской печи. В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась. Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.

Особенности кладки русской печи своими руками

Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом:

- 2 аршина в ширину;

- 3 аршина в длину;

- 2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра).

Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал.

В процессе строительства мастер пользовался кирпичами, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает применение глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Особенности строительства

Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора.

Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла.

Порядовки и их схема

Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию.

С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания.

Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки.

В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье.

Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным.

В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку.

В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке.

Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка.

Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла.

21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка.

В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода.

Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.

Как построить фундамент

Такому массивному сооружению, как печь, необходим надежный отдельный фундамент. Поэтому сооружение печи в уже построенном доме очень сложное дело. Лучше позаботиться о печном фундаменте заранее, на этапе закладки дома.

Фундамент для русской печи

Самым надежным является монолитный железобетонный фундамент. Подошва печного фундамента является независимой конструкцией, не связанной с фундаментом печи. Ее сооружают по стандартной технологии. Выступ кромки фундамента за первый слой кладки печи называется обрез. Он должен составлять не меньше 50 см. Для гидроизоляции печи сверху на фундамент укладывают два слоя рубероида.

Русская печь часто располагается у внутренней стены, имеющей неглубокий фундамент. Тогда подошва фундамента печи должна быть на одном уровне с подошвой фундамента стены. Чтобы обеспечить независимость печного фундамента, его располагают с зазором 5 см. Этот зазор заполняют песком. Верх фундамента русской печи должен быть ниже уровня пола не меньше, чем на 14 см. Если русская печь сооружается возле наружной стены с глубоким фундаментом, можно расширить котлован под фундамент печи.

Песчано-гравийная засыпка печного фундамента должна быть тщательно утрамбована. Плиточный печной фундамент сооружается также в 5 см от основания дома. Отступка между фундаментом печи и дома заполняется песком. Торцевые стенки отступки выполняют из кирпича. Глубина печного фундамента зависит от особенностей грунта и составляет не меньше 50 см.

Когда русская печь устанавливается в проеме, прорезанном в деревянной стене, необходимо соединение концов нижнего венца. Для этого необходимы стальные полоски 60х6 мм в сечении. Их накладывают на бревна с обеих сторон стены и стягивают болтами. Для красоты проем обрамляется стояками из дерева. Зазор между деревянными деталями и печью должен быть не меньше 50 мм. Этот зазор называется «разделка». В фундаменте под стеной также должен быть промежуток, в который фундамент печи должен входить с отступкой 5 см.

Кладка

Важный параметр кладки – герметичность. Поэтому русская печь строится только из целых кирпичей, а толщина швов не должна превышать 5 мм.

Примечание: Недопустимо использовать глиняную обмазку внутренней поверхности русской печи для улучшения герметичности конструкции.

Обмазка уменьшает теплопроводность печных стен и способствует отложениям на них сажи и копоти. Более того, в процессе эксплуатации глина может отслоиться и забить печные каналы. Применяют три метода кладки:

- «в кирпич» (толщина стенки равна длине кирпича);

- «в полкирпича» (стенка по ширине кирпича);

- «в четверть» (стенка из кирпича, поставленного на ребро).

Внутренние стенки делают толщиной в полкирпича, наружные – в кирпич.

Перевязка швов выполняется путем использования неполноразмерного кирпича или метода тычковой и ложковой кладки, когда кирпич кладут плашмя, следующий слой – тычком наружу. Керамический кирпич «вытягивает» влагу из раствора, поэтому перед укладкой его вымачивают в воде. При строительстве русской печи нужно тщательно удалять излишки раствора, особенно внутри печи.

Изучаем устройство и принцип работы

На данный момент традиционная русская печка претерпела множество усовершенствований. Появились варианты отопителей с камином, варочной плитой и духовкой, а также уличные комплексы – барбекю, строящиеся под навесами либо в больших беседках. Но основой для всех перечисленных конструкций служит старинная подовая печь с дымоходной трубой, выдвинутой в переднюю часть. Ее устройство подробно отражено на схеме:

Справка. Примерные размеры сооружения, чаще всего возводимого в древней Руси, составляют 3 х 2 х 2,5 аршина или 2130 х 1420 х 1780 мм. Последняя цифра обозначает высоту до верха лежанки.

Перечислим особенности конструкции:

- Строение покоится на фундаменте и опечье – 4 стенах с полостью внутри для хранения домашнего инвентаря или порции дров – подпечком (иначе – подтопком). Раньше основание делалось деревянным, сейчас строится из кирпича.

- Тело печи состоит из двух отсеков. Передний – загнеток – представляет собой закрытую стенами предтопочную поверхность, заканчивающуюся вверху дымоходом. Задняя часть – продолговатое горнило с наклонным подом и полукруглым сводом. Последний тоже склоняется в сторону устья под определенным углом.

- Полости между внешними стенками и горнилом засыпаются чистым песком либо глиняно-песчаной смесью. Перекрытие над верхней засыпкой играет роль лежанки.

- Спереди и по бокам отопителя устроено несколько небольших ниш – печурок.

- В простейшем исполнении дымовая труба оснащена ревизионной дверцей и заслонкой (старое название – вьюшка).

Движение газов и тепла в топливнике

Принцип, который использует при работе русская печка, довольно прост и одновременно эффективен. К дровам, сжигаемым в горниле, воздух поступает через устье и окно загнетка, причем поток стелется по нижней части очага, ближе к поду. Ему навстречу по верхней зоне движутся более легкие продукты горения, выходящие из устья в дымовой канал. Как это происходит, наглядно показано выше на рисунке.

Важный момент. Эффективный прогрев теплоемких стен и песчаной засыпки достигается за счет наклона сводов и пода печки. Горячий воздух не может выйти наружу, пока не охладится и не потяжелеет. Этот принцип используется в современных колпаковых печах.

После затухания пламени толстые стены долго возвращают тепло в помещение и горнило, где можно сделать вкусную выпечку, приготовить разнообразные блюда либо испечь хлеб по домашнему рецепту. Подробный обзор смотрите на видео:

Источник https://strojdvor.ru/otoplenie/russkaya-pech/

Источник https://remont-system.ru/pechi-i-kaminy/vidy-i-ustroystvo-russkoy-pechi

Источник https://xn--80alqibft0g1a.xn--p1ai/pribory/russkaya-pech-s-plitoj.html